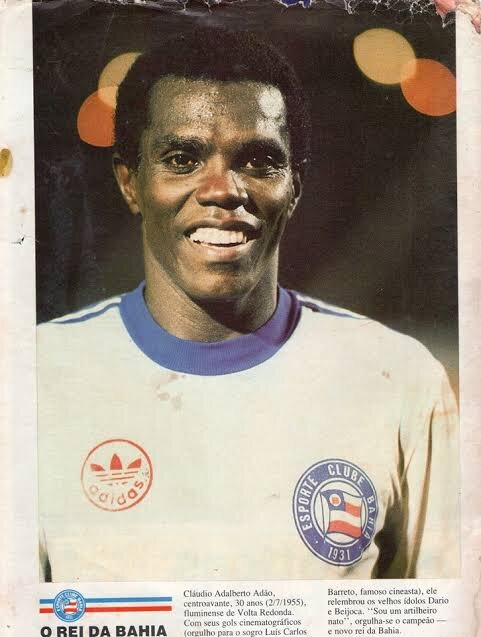

Nenhum outro jogador vestiu mais camisas de clubes de futebol que Cláudio Adalberto Adão, atualmente com 65 anos.

Ninguém encantou mais os torcedores e extraiu de suas gargantas o grito expandido de goooooooool no ar ao desencantar as redes adversárias mais do que o filho de dona Ilma e seu Paulo, nos vinte e sete clubes pelos quais passou.

Cláudio Adão respirou e transpirou por cada um deles, foi profissional, foi atleta e o melhor de tudo: foi goleador!

Poucos, bem poucos, a ponto de contar nos dedos de uma das mãos, deram tantas alegrias a uma gente tão sofrida como são esses seres apaixonados que estacionam suas nádegas nas arquibancadas, fazem o coração bater mais forte e recebem a alcunha de torcedor de futebol.

Nascido na ‘Cidade do Aço’, como é conhecida Volta Redonda, naquele 2 de julho de 1955, quis o destino (alguns dizem que essa providência divina pelas leis naturais têm nome e se chama Oliveira, primo que o convidara para passar férias escolares em sua casa, em Cubatão), que num teste despretensioso na Portuguesa Santista, fosse aprovado com sobras.

Megalômano, logo em sua primeira experiência com a bola em um torneio amistoso com as participações das equipes do Santos e do Jabaquara, fez 8 gols, dois a menos que o 10 de sua camisa.

Convidado a treinar no time pelo qual Pelé se notabilizou, acabou sendo autorizado pelo pai a morar no alojamento do Estádio Urbano Caldeira e pelo treinador Chico Formiga a trocar o 10 de meio campo pela 9 de centroavante.

Adâmico naquele paraíso de terreno plano e verde, conheceu e se apaixonou por sua ‘Eva’, simbolizada na figura redonda de uma bola, mas não ouviu a voz do ‘Deus’ Pelé para não entrar em divididas.

No entanto, caiu na tentação e mesmo mordendo a maçã do pecado por amor a sua ‘Eva’, vestiu literalmente a camisa do Santos numa partida vadia no ‘Caldeirão do Diabo’, como era conhecido o Estádio Mário Alves de Mendonça (demolido anos depois para a construção de um grande supermercado), fraturou a patela e os ligamentos do joelho num choque involuntário com Luís Antônio, goleiro do América de São José do Rio Preto.

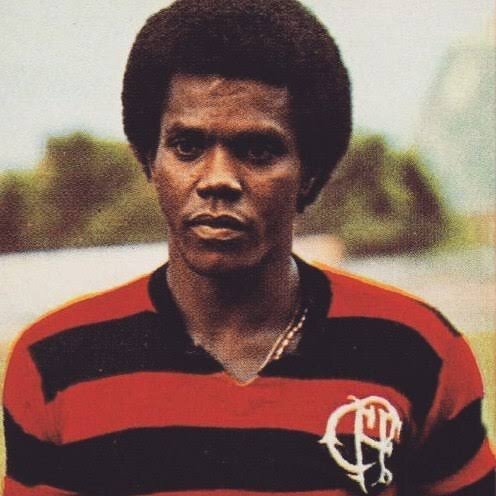

Na contusão, o vermelho do sangue de sua perna se misturaria ao preto de sua pele, e naquele 2 de maio de 1976, o pedido de sua mãe Ilma – para não entrar em campo – às vésperas do fatídico jogo, varreria à mente e se manifestaria de forma intensa na sua vida: o Flamengo seria sua redenção.

E foi.

Após presenciar o choro incontido dos seus pés com saudades da bola nesses 418 dias em que passou por um rígido tratamento de recuperação, seja na Escola de Educação Física do Exército no Rio de Janeiro, ou nas atividades físicas individuais, tão importante quanto foram o incentivo e o enxugamento de cada gota de suor de seu rosto, feito à época pela noiva Paula (com quem é casado há 43 anos).

Dois Fla-Flus foram o suficiente para ele dizer ao futebol: ESTOU CURADO!

Um em 1977, na vitória por 2 a 1, dois gols de Tita, que marcaria sua estreia de forma modesta pelo Flamengo e um outro no mesmo ano, no qual o camisa 9 marcou dois gols – sendo o segundo um golaço no ângulo – na vitória contra o Tricolor por 2 a 0.

Ali, naqueles 90 minutos, Cláudio Adão choraria em introspecção e mataria dos seus pés a saudade que estavam da bola.

Mas Adão estava curado e pôde desfrutar das coisas boas que o futebol lhe proporcionaria dali por diante, como a energia da torcida em cada gol marcado, independente das vinte e sete camisas que vestiu nesses vinte e poucos anos como jogador profissional.

Sim, pôde buscar pelas vitórias e títulos conquistados ao lado de Zico & Cia. no time da Gávea.

Sem dúvida, pôde jogar partidas gloriosas pelo Glorioso com o número 6 de Nilton Santos de cabeça para baixo às costas.

Definitivamente, tabelaria com Robertinho e Zezé no ataque Tricolor, clube paixão mor do dramaturgo Nelson Rodrigues (1912-1980).

E jogou, venceu e nunca perdeu ao lado de Roberto Dinamite, jogando em São Januário com a Cruz de Malta no peito.

Segundo seus próprios cálculos, 862 gols foram marcados, para outras fontes, 591 tentos, mas isso pouco importa.

Na verdade, trata-se certamente de ser um digno representante de qualquer lista dos maiores goleadores da história do futebol brasileiro e que infelizmente, não vestiu uma única vez a camisa da seleção brasileira, para sua maior (e porquê não dizer nossa também) tristeza.

Conviveu com a difícil missão de ser goleador por onde passou, enfrentou uma grave contusão e o racismo quando era auxiliar de Evaristo de Macedo no Flamengo, mas jura de pés juntos, ter tirado de letra.

Não bastasse tanto, ainda foi herói ao salvar a vida do irreverente ponta-direita Marinho (1957-2020), que se afogou ao tentar tirar ‘onda’ surfando numa madeira nas ondas revoltas na Praia da Barra, em 1985, quando foram companheiros no Bangu.

O Museu da Pelada conversou com Cláudio Adão, o nômade do futebol brasileiro para a série Vozes da Bola desta semana.

Por Marcos Vinicius Cabral

O que levou um menino de 13 anos, viajar 380,7 km de Volta Redonda a Cubatão, jogar na equipe amadora do Unidos do Parque Fernando Jorge, passar pelos juvenis da Portuguesa Santista e chegar no Santos, onde começou a carreira, em 1972?

Um sonho. Eu tinha um primo chamado Oliveira, que morava em Cubatão e meu desejo era jogar no Santos de Pelé. No entanto, para chegar lá, passei pelo Unidos do Parque Fernando Jorge e depois pela Portuguesa Santista, onde depois de um torneio contra o Santos e o Jabaquara, joguei muito bem. Foi aí que o seu Olavo, das divisões de base do clube, me convidou para fazer um teste no Peixe. Fiz, passei e iniciei minha vida no futebol.

É verdade, que você era meio campista e por sugestão do treinador, passou a ser centroavante, chegando a marcar 80 gols pelas equipes de base?

Verdade. Eu realmente comecei como camisa 10, e quem me orientou para virar centroavante foi o próprio seu Olavo e o Chico Formiga, ambos treinadores das categorias de base que diziam que eu teria mais oportunidade de subir para o time profissional como 9, porque o 10 era do Pelé.

Em seu primeiro ano de profissional no Santos, em 1972, você chegou a jogar com Pelé, antes dele ir para os EUA. Como foi jogar com o ‘Atleta do Século’ e conviver um pouco com ele?

Foi a realização do meu sonho de menino. Ele me dava muitos conselhos, mas ao mesmo tempo metia medo nos mais jovens. Mas foi o (ponta) Edu, que conversou bastante comigo e me aconselhou demais sobre como me comportar dentro e fora de campo. Aprendi muito com os conselhos do Edu e observando os movimentos e a colocação em campo do Rei Pelé.

Foi em um Santos x América, em São José do Rio Preto, no Estádio Mário Alves de Mendonça, que você fraturou a tíbia e o perônio. A contusão foi tão séria que o médico do clube, Dr. Daló Salerno, viu a fratura exposta e achou que você não jogaria mais. O que de fato aconteceu, isso atrapalhou sua carreira e como se recuperou?

Na verdade o médico que me operou e me acompanhou todo o tempo foi o Dr. Ítalo Consentino. Mas realmente, as fraturas foram muito graves, fiquei parado quase dois anos e com muita dedicação consegui voltar. Tive que me adaptar a uma nova maneira de jogar, porque perdi muita velocidade. É claro que esse acontecimento atrapalhou muito a minha carreira, pois logo de cara, perdi a Olimpíada de Montreal, da qual eu era capitão e maior nome da seleção na época.

Como tem enfrentado esses dias de isolamento social devido ao coronavírus?

Acordo todos os dias, faço meus exercícios com minha mulher, estou aproveitando para ler muitos livros e passo muito tempo com meus netos Flora e Joaquim, com os quais estou em quarentena desde março.

O Flamengo acreditou em você quando ficou dois anos parado, sendo inclusive peça-chave na conquista do tricampeonato carioca, em 1978 e 1979 e 1979 (especial). O sucesso foi tanto que virou até música, na voz de João Nogueira, que adaptou um samba de Wilson Batista: “O Mais Querido/Tem Zico, Adílio e Adão/Eu já rezei pra São Jorge/Pro Mengo ser campeão”. Por que resolveu sair e jogar no Botafogo?

Meu contrato venceu e a oferta do Flamengo não me valorizava como eu esperava. Aí, o Botafogo me fez uma proposta muito melhor.

A imprensa afirmou na época, que no Botafogo, seu salário era três vezes maior do que no Flamengo. Nada mal para quem na juventude, crescera idolatrando Didi, Garrincha, Zagallo e Nilton Santos. Por que ficou pouco tempo nessa sua primeira (de três) passagem pelo Glorioso?

Fiquei pouco tempo porque recebi uma proposta do Áustria Viena irrecusável, muito boa financeiramente falando, que acabou não dando certo por causa de exames médicos, que identificaram no meu coração uma onda T invertida.

E mesmo tendo sido identificado problemas no coração, continuou jogando sem problemas?

Na verdade, só tive conhecimento dessa onda T invertida nos exames médicos lá na Àustria. Lembro que liguei de lá mesmo para o cardiologista do Flamengo, Dr. Serafim, que me tranquilizou imediatamente e me disse que isso não representava nenhum perigo para a continuidade da minha carreira como jogador profissional de futebol.

Reprovado na Áustria por problemas médicos voltou ao Brasil para jogar em que clube?

No Fluminense, em 1980.

Falando em Fluminense, o tetracampeonato carioca pelo tricolor foi uma façanha para não ser esquecida. Mas é verdade, que você chegava a se arrepiar quando entrava em campo e ouvia os tricolores cantarem a música feita para o papa João Paulo II. “A benção, João de Deus…”.?

Olha, fui muito feliz no Fluminense e sou o recordista de gols do campeonato carioca até hoje pelo clube. E olha que passaram por lá, grande atacantes como: Romerito, Assis, Whashington, Ézio, Romário, Fred e tantos outros. Como sou católico, a música do João de Deus, realmente me emocionava e motivava muito.

No Vasco, mais uma vez campeão carioca, você carregou consigo uma história vencedora na principal casa de um clube de futebol, que é São Januário. Jogando no místico estádio, com a Cruz de Malta no peito, você não perdeu uma única partida sequer, não é mesmo?

Essa sempre foi uma característica minha como jogador ao longo de toda carreira. Depois dessa contusão grave no Santos, raramente, eu voltei a me machucar. Por todos os clubes que passei, sempre fui o jogador que mais atuava e no Vasco, não podia ser diferente. Sempre me cuidei muito e sempre gostei de treinar muito.

Entre tantos zagueiros que enfrentou, qual foi na sua opinião, o mais difícil? Por quê?

Os mais difíceis sempre foram os zagueiros que jogavam limpo, e desses, eu posso citar dois: o Amaral e o Luiz Pereira.

Quem foi o seu melhor treinador?

Vou citar alguns: seu Chico Formiga e seu Olavo na base do Santos, Zizinho na base da seleção brasileira, Didi no Botafogo, Tim e Pepe, ambos no Santos, e Cláudio Coutinho no Flamengo.

Por mais de duas décadas, você mostrou faro de gols apurado com as 27 camisas que vestiu, marcando 862 vezes. No entanto, não ter jogado uma Copa do Mundo, certamente deve ter te desapontado. Mas na verdade, foi Cláudio Coutinho, que não te levou em 1978 ou Telê Santana em 1982, o responsável da maior tristeza do jogador Cláudio Adão?

A maior tristeza foi eu não ter jogado pelo menos um jogo na seleção brasileira, nem sequer em amistosos. Cláudio Coutinho não me levou em 1978, mesmo sendo meu treinador no Flamengo e levou o Reinaldo machucado, algo surreal. Depois em 1987, eu jogando pelo Cruzeiro e o Telê, como técnico do Atlético Mineiro, me ligou e me confessou que me convocou em 1982, mas que a CBF pressionou e o obrigou a chamar Roberto Dinamite para o lugar do Careca, que havia se machucado. Acreditei nele, porque o Tele não escalou o Roberto para o banco de reservas em nenhuma partida nessa Copa do Mundo.

Sobre o Roberto ter ido por imposição da CBF em 1982, na Copa do Mundo da Espanha em seu lugar, o que será que o Roberto acha disso?

Nunca conversei com ele a esse respeito.

Nunca?

Não, nunca. Imagino que ele ficaria muito constrangido e seria uma situação desnecessária, já que não podemos voltar no tempo.

No dia 19 de julho foi comemorado o Dia Nacional do Futebol. O que o futebol representou para o Cláudio Adão?

O futebol representa tudo na minha vida. As maiores alegrias, as maiores tristezas, o encontro com minha mulher, com quem estou casado há 43 anos, enfim, a realização de todos os meus sonhos, eu devo ao futebol.

Certa vez, você falou que pelas suas contas, ficou faltando apenas 138 gols para o milésimo gol. Se não tivesse ficado 418 dias sem jogar em virtude da grave contusão que teve antes de se transferir para o Flamengo, acha que chegaria lá?

Mole, mole, modéstia à parte. Hoje em dia, um atacante fica meses e até anos sem fazer um gol, coisa surreal. Muito diferente da minha época, no qual não podíamos ficar sem fazer gols por duas partidas.

Em 1989, pelo Corinthians, você marcou um gol de calcanhar contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro daquele ano. Por ter jogado nos maiores clubes do Brasil, qual foi, na sua opinião, o clássico que você disputou que é a maior rivalidade do futebol nacional?

Eu tive a felicidade de jogar praticamente todos os clássicos que representam as maiores rivalidades do futebol brasileiro: Fla-Flu, Flamengo x Vasco, Corinthians x Palmeiras, Cruzeiro x Atlético Mineiro, Ba-Vi, Ceará x Fortaleza, Santa Cruz x Sport e Santa Cruz X Náutico. De todos esses que eu joguei, acho que a maior rivalidade é Corinthians e Palmeiras.

Em entrevista ao UOL Esporte ano passado, você disse aos repórteres Diego Salgado e Vanderlei Lima, que o racismo atrapalhou seus planos em se tornar técnico de futebol. Como jogador ou cidadão comum, sofreu algum tipo de preconceito? O que pensa sobre o racismo?

Sofri vários episódios de racismo como jogador, como ser humano e como técnico. O racismo é inaceitável numa sociedade justa. Mas enquanto os brancos não saírem do seu lugar privilegiado e pararem de dizer que não são racistas e passarem a ser antirracistas, essa situação não mudará. Infelizmente.

Você disse que sofreu episódios de racismo, e qual foi o que mais te deixou magoado?

Foi quando eu era assistente do Evaristo de Macedo, no Flamengo, em 2002. Uma vez, chegando ao treino, escutei uma pessoa dizer numa roda de diretores, que conversavam sobre uma possível saída do Evaristo, que negro só servia para jogar, e não para comandar. Na época, fiquei super decepcionado, porque essa pessoa era meu amigo e o neto dele estudava com meu filho e os dois eram os melhores amigos. Fiquei decepcionado e nunca imaginei que ele era racista.

Dos clubes que você jogou no exterior, qual deles você enriqueceu mais, culturalmente falando?

Sem dúvida nenhuma no Al Ain, nos Emirados Árabes, em 1982. Foi a oportunidade de conhecer mais a cultura muçulmana e entender as diferenças gigantes entre a nossa cultura e a deles. Até hoje, conservo a amizade com companheiros e alguns sheiks com quem convivi nessa época.

Se Nilton Santos foi a ‘Enciclopédia do Futebol’ para os laterais, podemos dizer que você foi um livro de ‘Auto-Ajuda’ para os centroavantes?

Deixando a modéstia de lado, acho que sim. Penso que hoje faz muita falta para os atacantes ter a presença de ex-jogadores de futebol nas comissões técnicas, passando seus conhecimentos e experiências próprias.

Você tinha uma maneira de cobrar pênalti inigualável, se posicionando ao lado da bola e sem tomar distância. Como criou esse cobrança e depois de você, não vimos mais jogadores te imitando. Por quê?

Eu comecei a analisar que, quando eu caminhava para bater o penalti, eu me deslocava e às vezes, dava uma pequena vantagem ao goleiro. Foi dai que comecei a treinar batendo parado e me adaptei bem. Quando joguei no Sport Boys do Peru, formaram uma comissão de árbitros que analisaram a minha maneira de bater parado para ver se era ou não uma paradinha, à época proibida pela FIFA. Mas é lógico que concluiram que se eu já estava parado ao lado da bola, não podia estar efetuando a paradinha. Sobre outros jogadores baterem igual, não sei porque nenhum tentou cobrar dessa forma, mas ao mesmo tempo, considero que essa forma de cobrar pênaltis é bem difícil e requer mais força e precisão do que em uma cobrança normal.

Defina Cláudio Adão em uma única palavra?

Humildade.

Você é conhecido no futebol carioca por ter sido um dos poucos jogadores que defendeu os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Afinal de contas, o Museu da Pelada quer saber: qual é o seu time de coração?

Santos (risos).