Nas peladas no campo do Buenópolis Futebol Clube ou na rua ao lado da Paróquia Imaculada Conceição de Morungaba, era comum o pequeno Nato fechar os olhos, e em seu imaginário, ouvir o locutor Fiori Gigliotti (1928-2006), da Rádio Bandeirantes, narrar um gol seu.

Carlos Renato Frederico nasceu na cidade de Morungaba, região metropolitana de Campinas, situada sopé da Serra das Cabras. Era um adolescente de 16 anos que amava Os The Beatles e o Palmeiras, clube de coração em que tentou a sorte nas peneiras. Aprovado na Academia, desistiu em virtude da distância e esforço do seu pai, José Frederico, falecido em 2018, que sempre o acompanhava nos treinos perto da Rodovia Anhanguera. Mas foi a 26 quilometros da pacada Morungaba que Renato, em Campinas, que Renato chegou ao futebol profissional. Chegou ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa em outubro de 1974. Passados 11 meses, Renato vestiu a camisa verde, não do Palmeiras, mas do Bugre, pela primeira vez.

Mas, se a primeira vez é inesquecível, o que dizer do primeiro (e único) título brasileiro conquistado três anos depois, em 1978, ao lado de Neneca, Mauro, Gomes, Édson e Miranda; Capitão, Zenon; Careca e Bozó? Era um time que jogava por música, e Renato, com a camisa 8, ao lado de Zenon, ambos eram os responsáveis pela jogadas de criação. No time dirigido por Carlos Alberto Silva, Renato não acanhou-se por causa da pouca idade e foi o terceiro jogador a mais fazer gols naquela campanha memorável do título do Guarani.

Inteligente e com uma visão de jogo privilegiada, Renato unia elegância à incansabilidade dentro de campo, pilares de sustentação para ir longe na carreira e poder assim chegar à seleção brasileira. Seus dribles insinuantes e seus passes certeiros, levavam artilheiros a consagração. Foi assim com Careca no Guarani, e dois anos depois, com Serginho Chulapa quando o centroavante detonou o Santos após aproveitar o passe do ‘Pé Murcho’.

Mesmo com motivos de sobra para ser o camisa 10 de Telê Santana (1931-2006), foi à Copa do Mundo de 1982, na Espanha, como síntese de um grande jogador. Qualidades para jogar aquela Copa do Mundo na terra de Salvador Dali (1904-1989) e Pablo Picasso (1881-1973), gênios da pintura, ele tinha à sua frente, nada mais, nada menos que Zico, seu companheiro de quarto no Hotel Parador de Carmona, na capital da Andaluzía. Sócrates era outro jogador que Renato tinha companhia nas resenhas mais particulares na concentração.

E Renato, o menino que fechava os olhos nas peladas, pode enfim, realizar algo muito maior que seu sonho de menino que era escutar no rádio o conceituado locutor esportivo Gigliotti narrar seus gols com seu bordão marcante: “é gol, é gol, é gol! Goooooooooool, Renato, o moooooooço de Morungaba”.

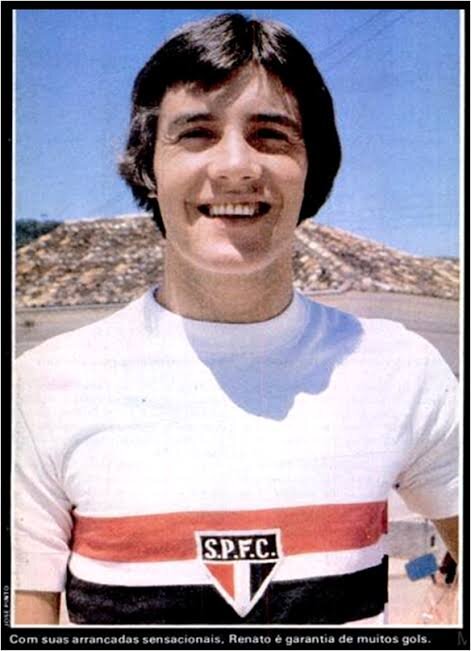

O Vozes da Bola desta semana é com aquele apelidado por Juninho Fonseca como ‘Pé Murcho’, mas que nos momentos decisivos, não murchava. Renato jogou também no Japão defendendo as cores do Yokohama Marinos e Kashiwa Reisol. No Brasil, destacou-se no Guarani, São Paulo e Atlético-MG. No Rio de Janeiro, vestiu a camisa do Botafogo em 1985 e fez parte de um time que arrastava um jejum longo sem títulos que teria um fim em 1989. Jogou na Ponte Preta e Taubaté. Na seleção brasileira, esteve presente entre 1979 e 1987.

Por Marcos Vinicius Cabral

Edição: Fabio Lacerda

Você é um ex-jogador que não teve a base ou os fundamentos aperfeiçoados no futsal, e aos 16 anos, foi treinar no seu time de coração. Como foi a experiência e o motivo, se é que existe, do não aproveitamento?

Joguei algumas partidas de futebol de salão, mas no fundo sempre gostei mesmo era jogar futebol de campo. Mas essa história da dispensa não procede. Na verdade, eu nunca fui dispensado do Palmeiras. Eu treinava às terças e quintas, levado por meu pai. Treinava, mas não tive oportunidade nos três meses que estive neste processo. Nem amistosos eu era aproveitado. Surgiu a oportunidade de fazer um teste no Guarani. Foi convidado pelo senhor Adaílton Ladeira e não pensei duas vezes. Fui para Campinas, mostrei meu futebol e fui aprovado. Graças a Deus, eu não tive essa decepção da dispensa.

Em 1978, sob o comando de Carlos Alberto Silva, e ao lado de Zé Carlos e Zenon, você era peça de um meio de campo de respeito mesmo tão jovem. Quais as melhores recordações de ser campeão brasileiro por um time fora da capital?

Falar daquela equipe de 1978 é muito gostoso. Tive a honra de jogar com Zé Carlos e Zenon e acho que tivemos um bom desempenho que acabou ajudando o Guarani a conquistar grandes vitórias. Claro, que o Careca foi importante também, mas essa façanha de conquistar um título importante, como era o Campeonato Brasileiro, ajudou profissionalmente a todos daquele grupo. Eu acho que todos tiveram a oportunidade de sair e fazer sua vida no futebol. Ser um time do interior e conquistar como a gente conquistou me dá um orgulho imenso, cara! Eu fui o único jogador daquele timaço que jogou todas as partidas e isso eu guardo com muito carinho no meu coração.

No primeiro semestre de 1980, você chegou ao Morumbi e viveu sua melhor fase na carreira ganhando um Brasileiro e um bicampeonato paulista que o credenciaram a fazer parte do elenco da Copa do Mundo de 1982 e jogar a Copa América no ano seguinte como titular. Mesmo no auge você saiu do São Paulo e veio para o Botafogo? Qual o mistério desta saída mesmo estando em alta no São Paulo?

O São Paulo Futebol Clube teve um momento importante na minha vida profissional. Já era um jogador amadurecido e comecei a fazer partidas boas. Não demorou muito para ser convocado novamente por Telê Santana para as Eliminatórias. No fundo, a saída do São Paulo para o Botafogo foi devido ao Cilinho tentar fazer uma reformulação naquele grupo no final de 1984. E eu fui um dos escolhidos. Mas demonstrei dentro do campo que eu tinha condições, sim, de permanecer no time e até como titular com ele. Mas o tempo foi passando e quando me apresentei no começo de 1985, o Cilinho me colocou para treinar, em separado, e isso é até bom contar para que os torcedores do São Paulo saibam. Insatisfeito, fui ao presidente do clube e perguntei se ele poderia me emprestar para o Corinthians, Santos ou Palmeiras, mas sua resposta foi um sonoro não. Foi nesse período que chegou o Botafogo, me ofereceu uma condição boa, o time possuia excelentes jogadores em seu plantel. Chegar ao Rio de Janeiro, em 1985, jogar em um grande time e tentar ir à Copa do Mundo de 86 era o meu objetivo. Mas infelizmente não foi bom para mim.

Revelação e decisivo no Guarani, ídolo e decisivo no São Paulo e grande articulador e quase decisivo no Atlético Mineiro, e reserva de luxo de Zico na Copa do Mundo de 1982. Você havia chegado à Espanha com dois títulos brasileiros. Deu água na boca estar no grupo, mas não ter jogado nenhuma das partidas?

Eu me preparei tecnicamente e fisicamente para quando surgisse a oportunidade em ficar no banco de reservas, tivesse alguma oportunidade de jogar um pouco a Copa do Mundo. Eu sei que o nível era muito alto com jogadores do meio de campo da seleção de 1982, como Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. E por coincidência, eu fui companheiro de quarto na primeira fase em Sevilha, com o Zico. Lembro que depois do segundo jogo contra a Escócia, eu perguntei para o Zico se ele poderia me deixar jogar uns 10 minutos eu entrar um pouco em um jogo daquela Copa do Mundo. A resposta dele foi que ele não ia pedir para sair em nenhum jogo pois o seu objetivo era ser artilheiro da Copa e campeão do mundo. Foi então que caiu a ficha e eu fiquei sabendo que dificilmente eu jogaria, pois era reserva dele. Mas todos ali tinham em mente ser campeões e tinham também objetivos pessoais. Não culpo o Zico por isso, até porque, eu era seu reserva e só poderia entrar em seu lugar caso o treinador optasse. Mas que eu queria estar em campo naquela Copa do Mundo, eu queria (risos).

Na Copa, seus companheiros de quartos foram Zico e Sócrates. Como foi a convivência? Pode nos contar alguma história?

História eu não lembro. Na primeira fase, ficamos na cidade de Sevilla e fiquei no quarto com o Zico, um cara sensacional e um grande jogador, um dos melhores que vi. Depois, na segunda fase, em Barcelona, fiquei com o Sócrates. Lembro que os quartos do hotel eram grandes e havia uma antessala, onde, às vezes, o “Magrão” se reunia com o Pedrinho, Juninho e a galera que gostava de jogar um baralho e conversar. Eu participei algumas vezes e sempre quieto, gostava de dormir cedo. Não era muito de ficar junto com ele. Mas o Sócrates foi uma pessoa muito inteligente, cracaço de bola, era nosso capitão e a gente tinha por ele um enorme carinho e respeito.

Há uma história que diz que o ‘Pé Murcho’, foi um apelido dado por Sócrates e não por Juninho Fonseca, como muitos dizem. Embora o apelido não lhe agradasse, você reconheceu a deficiência. Foi então que passou a treinar finalizações?

Tenho que defender o Sócrates nessa, pois quem me deu esse apelido foi o Juninho Fonseca. O motivo? Até hoje não sei. Talvez seja pela rivalidade entre Guarani e Ponte Preta, mas acho que foi uma brincadeira. Mas a revista Placar fez uma matéria com os apelidos de todos os 22 jogadores do Brasil na Copa do Mundo e eu não tinha apelido nenhum. Aí, o Juninho resolveu me apelidar. Mas o negócio foi pegando porque eu era um jogador que fazia poucos gols de fora da área e eu comecei a trabalhar mais finalizações. Mas esse ‘Pé Murcho’ em alguns momentos me atrapalhou na carreira, pois não é fácil ser jogador de futebol com um apelido desses. Mas graças a Deus melhorei muito na época do São Paulo, e hoje, quando alguém me chama de ‘Pé Murcho’, aceito numa boa.

Voltando à Seleção de 82, na sua opinião, o Brasil não ganhou aquela Copa do Mundo por quê?

O Brasil não ganhou aquela Copa do Mundo porque errou três vezes e isso é crucial numa competição de tiro curto. Vale frisar que antes de assistir pela segunda vez a partida contra a Itália, eu sempre falava que havia sido uma fatalidade do futebol, mas analisando friamente, não foi. O Brasil não chegou às semifinais porque no jogo contra os italianos a nossa seleção errou três vezes que originaram os gols. E isso foi fundamental para que o Brasil perdesse aquele jogo. A Itália fez 1 a 0 e o Brasil foi lá e empatou com um gol do Sócrates, em uma linda jogada do Zico. Tomou o segundo, depois de um erro do Cerezo, e em seguida, empatou também, em uma linda jogada de ultrapassagem do Cerezo que levou a marcação de três italianos e o Falcão teve o gol para bater bem na bola e fazer o 2 a 2. E no terceiro gol deles houve erro também, pois todos os jogadores do Brasil estavam dentro da área, o que era coisa rara até então. Foram esses os erros que acabaram sendo fatais para que o Brasil fosse desclassificado na Copa do Mundo de 1982.

E falando em Botafogo-RJ, por que não deu certo?

Eu tinha certeza que na minha chegada ao Botafogo a gente ia fazer uma boa campanha na Campeonato Brasileiro e conquistar o Carioca. No primeiro trimestre as coisas funcionaram bem, estrutura de clube grande, como era no Guarani e São Paulo, mas depois disso o negócio ficou esquisito. Comecei a perceber graves sinais de uma total crise financeira no clube. Os treinamentos Marechal Hermes num total abandono, uma inadequada estrutura nos juniores, uma relação conflituosa no elenco com sintomas evidentes de desunião dos jogadores e essa experiência me abalou bastante. Acabei desfocando minha parte física e técnica e isso me prejudicou no Botafogo. Era 1985, o Telê (Santana) começou a convocar para as eliminatórias e nesse período que não pude ser o Renato de antes acabei não sendo aproveitado. Tanto que eu fiquei no Botafogo um ano apenas e cheguei, em janeiro de 1986, ao Atlético Mineiro.

Seu renascimento começou a partir de 1986, negociado com o Atlético Mineiro, onde conquistou três títulos estaduais. Como foi jogar no Galo?

A minha ida para o Atlético Mineiro se deu na volta das minhas férias quando estava concentrado com o Botafogo em Três Rios. Um diretor de futebol chegou para mim e falou que eu deveria sair do Rio de Janeiro, pois as coisas ficariam difíceis no Glorioso e se eu gostaria de jogar no Galo. Eu disse sim, e acabei indo. Essa ida para Minas Gerais acabou sendo importantíssima para mim, porque ao chegar no clube eu revi alguns jogadores de seleção brasileira, e era uma outra estrutura, sem querer desmerecer o Botafogo. No entanto, era só cuidar da parte física que eu ia voltar a jogar e ser o Renato do Guarani, da Seleção e do São Paulo. Mas o Atlético Mineiro era um grande clube, e realmente, foram três anos e meio bons. Tão bons que acabei voltando em dois amistosos para a Seleção Brasileira. Por pouco, bem pouco mesmo, não fizemos duas finais de Campeonato Brasileiro, já que tínhamos time para isso. Até hoje, guardo no coração esse clube muito importante na minha vida profissional.

É verdade que teve um Atlético Mineiro x Minas, em que você fez três gols em três minutos?

É verdade. Esse jogo do Campeonato Mineiro foi, se não estou enganado, em 8 de maio de 1988, em Boa Esperança. Consegui fazer três gols em menos de três minutos, mas o que vale é a súmula do árbitro. Foi um jogo bom e uma coisa marcante na minha vida. Lembro que vencíamos o jogo por 4 a 1 e, de repente, fiz três gols. E teve uma curiosidade nesse jogo que foi a tentativa de fazer uma jogada plástica sobre o zagueiro adversário, um sujeito muito forte que virou e falou para mim: “Ué, não está contente não, quer fazer mais gol? Na próxima, se vier de gracinha, vou te dar uma porrada”, disse enfezado (risos). Fiquei na minha, era final de jogo, mas esse feito foi uma marca que acho que ninguém bateu até hoje. Será que alguém que for ler essa entrevista vai saber responder essa pergunta: algum jogador de futebol, seja daqui do Brasil ou lá de fora, conseguiu a façanha de fazer três gols em três minutos? Tá lançado o desafio (risos).

Em 1989, você levou o Nissan Motors, atual Yokohama F. Marinos, ao título do Campeonato Japonês, sendo artilheiro e eleito para a seleção do torneio. Permaneceu lá até 1992, disputando a temporada inaugural da J-League pelo Kashiwa Reysol. Como foi jogar na terra do Sol Nascente?

Eu tive a oportunidade de jogar no Japão em 1989, na Nissan Motors, por meio do Oscar, zagueiro, que havia ido para lá em 1987, como jogador e virou treinador em seguida. Lembro que ele acabou me levando e foi importante para minha vida profissional e para minha família. Enfrentamos dificuldades de adaptação, a língua, os costumes, e não foi fácil, mas em relação a jogar fui muito bem. Fui campeão e duas vezes artilheiro do Campeonato Japonês. Em quatro anos e meio que passei no Japão, disputei quatro finais, ganhei três e uma perdi nos pênaltis. Foi uma passagem maravilhosa em um país totalmente diferente do nossos costumes. Tive uma passagem de seis meses no Kashiwa Reysol tendo uma contusão no joelho e joguei muito pouco. Voltei ao Brasil para me recuperar e terminar minha carreira com dignidade. E graças a Deus isso aconteceu.

Veteraníssimo, defendeu ainda a Ponte Preta e o Taubaté, onde se aposentou. Que balanço você faz da carreira?

Voltei para o Brasil por causa de problemas no joelho e minha recuperação foi feita na clínica do Dr. Nivaldo Baldo, em Campinas. O Oscar havia acabado de acertar para ser treinador do Guarani, coincidentemente, na clínica do Dr. Nivaldo Baldo. Ele aproveitou para falar com o Beto Zini sobre a possibilidade de me autorizar fazer alguns coletivos para adquirir ritmo de jogo, visto que eu estava fazendo a recuperação física em sua clínica há três meses. Como ele não autorizou, o Dr. Nivaldo ligou para a Ponte Preta, explicou a situação e eu pude fazer esse coletivo. Porque é importante falar disso? A Ponte Preta abriu as portas para que eu pudesse voltar a jogar futebol e provar para o médico japonês que disse que eu estava acabado para o futebol e andaria de muletas. Mesmo aos 36 anos voltei a jogar futebol e agradeço muito a Ponte Preta em duas passagens por lá, em 1994 e 1996. Já o Taubaté surgiu por meio do jornalista Sérgio Baklanos, falecido em 1999, que pediu para eu auxiliar o treinador que era novo, e assim eu fiz por um tempo, tanto que o meu último gol como profissional foi contra o Atlético de Sorocaba. O balanço que faço da minha carreira é de realização de um sonho. Foi o máximo para mim jogar em grandes clubes do futebol brasileiro, no exterior, ganhar títulos e ser reconhecido como ídolo.

Quem foi seu ídolo no futebol?

Leivinha. Primeiro por ser de família palmeirense, e segundo, por ter um estilo bonito de jogar com a camisa 8. Tive apenas uma oportunidade de conversar com ele quando eu estava chegando no São Paulo e ele saindo. Eu disse o quanto gostava dele. E lembro que comentei que gostaria de vencer no futebol assim como ele.

Quem foram seus melhores treinadores?

Adaílton Ladeira, Carlos Alberto Silva e Telê Santana. Foram três treinadores excepcionais e que foram importantíssimos na minha carreira. O Ladeira me ensinou muito na base e nos profissionais quando tinha apenas 17 anos. O Carlos Alberto Silva, no Guarani, no título inesquecível de 1978 e depois no São Paulo, clubes em que me dirigiu e extraiu o melhor de mim a ponto de ter me levado as duas últimas vezes para a seleção brasileira quando também jogava pelo Atlético Mineiro. E o Telê que, além de convocar-me para participar das Eliminatórias da Copa do Mundo de 1982, ajudou-me a conquistar uma Bola de Prata em 1987, jogando como centroavante numa posição que não era a minha no Atlético Mineiro.

Você jogou numa época em que cada clube tinha um camisa 10 que causava medo nos adversários. Quem foi o maior camisa 10 do futebol?

O maior camisa 10 na seleção brasileira que eu vi foi o Zico. Sem duvidas. Já em clubes, principalmente, nos que joguei como Guarani e Atlético Mineiro foi o Zenon. Foi um privilégio jogar ao seu lado, me dei muito bem com o estilo de jogo dele e com uma facilidade impressionante de jogar futebol. Para mim esses dois camisas 10 foram os melhores que vi jogar.

O que o futebol significou para o Renato ‘Pé Murcho’?

A realização de um sonho de criança e uma profissão na vida. Nada melhor do que você fazer o que gosta, e em cima disso, treinar, se profissionalizar e conquistar as coisas em etapas.

Como tem enfrentado esses dias de isolamento social devido ao Coronavírus?

O início do isolamento social foi difícil para todos. Eu e a Jane, minha mulher, procuramos ajudar um ao outro caminhando juntos. Já no trabalho, as coisas melhoraram e estamos tomando todos os cuidados para não sermos surpreendidos com esse vírus. Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e evitando toques ou abraços aqui em Morungaba, onde coordeno o sub-11 e sub-13, e em Campinas, onde coordeno o sub-17 e sub-20. Esperamos ansiosos pela normalização do convívio social.

Defina Renato ‘Pé Murcho’ em uma única palavra?

Um sonhador realizado na profissão.