por Valdir Appel

No Recife, fiz amizade com o jornalista do Diário de Pernambuco, Amauri Veloso, hoje assessor de imprensa do Sport. O dia a dia do setorista do clube nos aproximou. Ético, limitava-se a divulgar as notícias do clube. Problemas extra-campo envolvendo jogadores ou problemas internos que pudessem manchar o nome do Leão eram abafados.

Amauri e eu tivemos a oportunidade de presenciar algo curioso. Um repórter novato do Diário de Pernambuco foi até o vestiário do leão, na Ilha do Retiro, e tomou um cafezinho que sempre ficava disponível, ao lado da água mineral, nos dias de jogos. Este foca e o nosso atacante Zezinho beberam o café quentinho. Eu e meus companheiros estranhamos o comportamento do Zezinho, após a degustação: não parava quieto no vestiário, agitava os braços, fazia agachamentos já durante a preleção do técnico, não via a hora de entrar em campo e jogar.

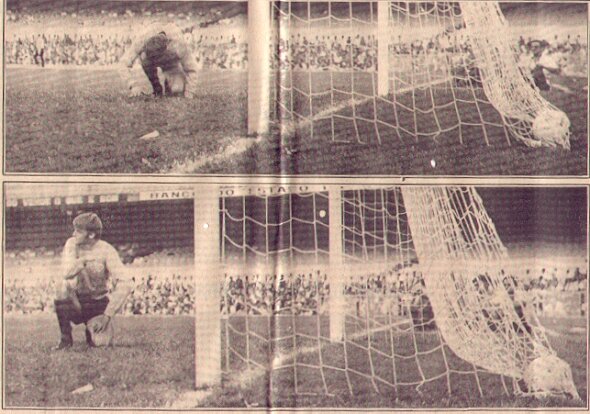

No primeiro tempo, o repórter do DP postou-se atrás do gol do Sport, acompanhando o ataque do Náutico. O rapaz, irrequieto, chamava a atenção de todos. Deslocava-se lateralmente na linha de fundo, enroscando-se com o fio do seu microfone e acompanhando todas as jogadas em cima. Em campo, Zezinho era o que demonstrava melhor preparo físico, só faltava bater escanteio e ir para a área cabecear. O público se divertiu o jogo inteiro com o atrapalhado repórter e vibrou muito com a disposição do atacante. Exagero à parte, sabe-se com certeza que os dois só dormiram 24 horas depois!

Pó mágico

Felizmente os demais jogadores não foram afetados pelo café. Eu nunca flagrei um doping espontâneo entre os companheiros. Mas, atividades de umbanda eram comuns e era bom respeitá-las. Colocar em dúvida as previsões dos macumbeiros de plantão podia quebrar uma corrente positiva. A maioria acreditava piamente. Eu só ficava impressionado com a quantidade de um pó vermelho que espalhavam pelo meu uniforme negro (calção, meias e camisa). O massagista Zé Ramos me aconselhava a usá-lo assim. Eu, que não sou bobo nem nada, ficava de bico calado, nem ousava sacudir o excesso de pó mágico. Porque eu não acredito em bruxas! Mas, que elas existem, existem!

(Recife 1969)