por Rubens Lemos

Neymar ameaçado no PSG, Neymar excluído por incompetência e caráter, Neymar indesejável por convívio e postura, Neymar jogado na vala comum dos bonzinhos. A queda do habilidoso e chato menino mimado pelo galvãobuenismo midiático era uma decisão desenhada há anos.

O melhor jogador do mundo é Messi até quando suas pernas em miniatura seguirem exibindo o ilusionismo dos gênios, daqueles que são feitos por Deus e têm a forma jogada fora. Nunca serão imitados ou haverá cópia porque não há a industrialização do beletrismo em campo.

No PSG, manda o francês Mbappé, um fabuloso atacante, de técnica e capacidade ofensiva explosiva, sujeito que, na corrida, consegue driblar curto e derrubar sem confronto físico, qualquer adversário.

Mbappé cansou das frescurites de Neymar e agiu, até com certa perversidade, para fulminar o brasileiro do time onde jogou pouco e rebolou muito.

Neymar começou brigando no PSG com Cavani, excepcional uruguaio dono da artilharia e das cobranças de pênalti. Naquele sorriso campeão mundial (único título universal de Neymar) em que o cínico se alia ao prepotente, Neymar levou um coice de Cavani ao pedir para bater, quando sempre soube, ele, o garoto chato, que no futebol europeu há regras de conduta e de rotina, chutar pênalti, apenas uma delas.

Nunca se entenderá porque Neymar foi brindado com homenagem na Torre Eiffel, símbolo mundial da França. Antes dele, craques do clube foram campeões mundiais e não tiveram direito a centésimos de tamanha bajulação.

Neymar não deveria ter concordado. Boleiro sábio é malandro e, ao chegar, procura se unir, compor, dividir quarto, farra, se colocar à disposição para, depois, buscar o topo da idolatria.

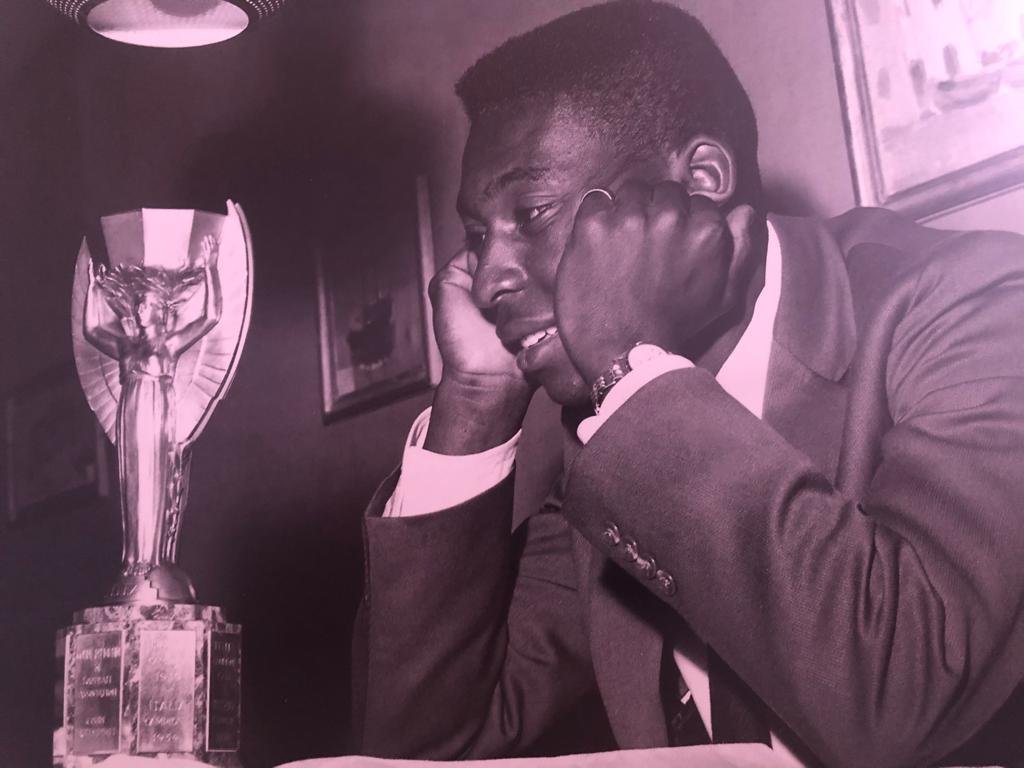

Neymar não é o primeiro caso. O melhor meia-armador do mundo em todos os tempos, o Príncipe Etíope Didi, perdeu-se no Real Madrid ao rivalizar com Di Stéfano, o argentino brilhante que mandava no time e passou a boicotar o brasileiro Míster Futebol. Didi chegou querendo o posto de Di Stéfano que, quando questionado sobre boicote ao rival, desmontava com um argumento irrefutável:

– Didi era manobrado pela mulher (a linda e ciumenta Guiomar) e não se adaptou. Se tivéssemos preconceito, por que Canário brilhou o tempo inteiro?

Canário era um ponta-direita contratado ao América(RJ), modesto, sem história na seleção brasileira, mas obediente ao manual da convivência em que cada um sabe seu lugar e sobrevive respeitando as regras da monarquia de vestiário.

Neymar nunca jogará 0,05% de Didi, que disputou três Copas do Mundo e venceu duas, sendo em 1958 o melhor jogador do campeonato e atuando com Pelé e Garrincha. Neymar tornou-se um nome e um homem gasto, perecível, perdendo a validade.

Nas duas Copas do Mundo em que jogou – 2014 e 2018 -, Neymar teve desempenho de Valdomiro, o limitado ponta-direita do internacional titular (por falta de opções), do limitado time de Zagallo, quarto-lugar em 1974. Valdomiro, na Alemanha, conquistou o idêntico quarto lugar de Neymar (sem jogar), na Copa disputada no Brasil dos 7×1 impostos pela Alemanha.

Neymar deixa claro que é o cara chato da turma, o intolerante, o brincalhão sem humor, o ciumentinho, o que cisma e causa alvoroço no ônibus até o estádio por exigir a cadeira 10 e nenhuma mais, forçando quem nela sentou a sair irritado e humilhado pois todos os caprichos do supercraque de fanfarra devem ser atendidos.

Neymar quis ser Messi. Dançou. Neymar quis ser Cristiano Ronaldo. Ruiu. Neymar quis ser Mbappé, demorou, mas caiu, Neymar ciscou, tentou o drible, desabou. Neymar é colocado impunemente em seleções brasileiras eternas, barrando até Garrincha, o que é um crime de lesa-memória.

Neymar vai terminar querendo ser Ganso, antigo parceiro e um preguiçoso debochado e clássico que, hoje, seria muito mais útil na Copa do Qatar do que o bebê escanteado em algum café parisiense. Insuportável epitáfio: Menino Ney.