por Rubens Lemos

Esguio, elegante, evitava as divididas. Driblava com desprezo e suavidade. Abominava os trancos, os choques com zagueiros e volantes. Crueldade e despeito, parte dos adversários, torcedores do Corinthians e a imprensa tascaram-lhe um apelido cruel: “Pipoqueiro”, o covarde do futebol.

Virou bordão no programa de Jô Soares. Quando havia piada de casamento, o padre fazia as recomendações matrimoniais e perguntava, olhos esbugalhados, aos noivos: “Prometam jamais pipocar Jorgemendonçalmente!”. Jorge Mendonça deva o troco marcando de trivela ou de falta no Corinthians dos abomináveis goleiros Jairo e Tobias.

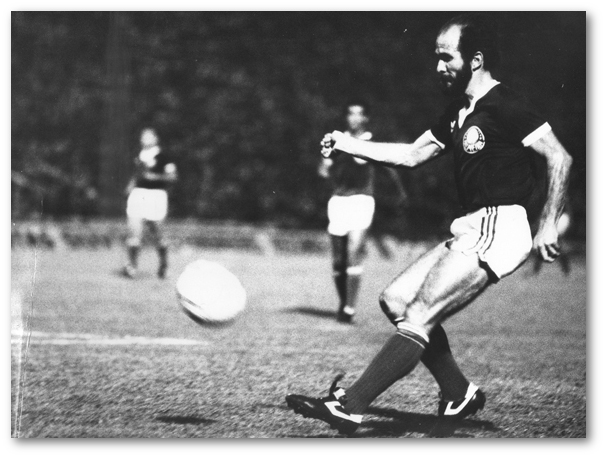

Jorge Mendonça vestia a camisa 8 do Palmeiras na segunda metade dos anos 70. Veio do Náutico, de Recife, para a ponta-de-lança palestrina. Juca Show, Vasconcelos e Jorge Mendonça foi um meio-campo dançado em ritmo de frevo de Capiba. A bola entregou-se ao triângulo amoroso na volúpia da paixão cega.

O Náutico impediu o hexa (seu luxo e sua exclusividade), acabando o reinado do Santa Cruz, mantido pelos dólares do inglês James Torp. Torp e a mulher, Carmen, até hoje são reverenciados pela Velha Guarda do Santinha de Givanildo, Luciano Coalhada e Betinho.

Chegava ao crepúsculo a Academia do Palmeiras que decidiu comprar Vasconcelos para o lugar de Ademir da Guia, o Divino Mestre. Jorge Mendonça foi como contrapeso. Deixou Recife trocado por Toninho Vanuza, esquecido nos arquivos.

Vasconcelos sentiu a responabilidade da camisa 10 e da força de Ademir da Guia, o melhor jogador do Palmeiras em todos os tempos, o falso lento em ritmo de samba de Adoniran Barbosa. Hábil e veloz, era a contradição de um estilo que havia virado mantra nos corações seduzidos pelo antecessor. Vasconcelos terminou ídolo chileno, dando shows pelo Palestino.

Jorge Mendonça assumiu o trono sem caprichos e uma gana de goleador implacável. Sua colocação desnorteava zagueiros, suas arrancadas em toques curtos e fintas desconcertantes sentavam marcadores. Parecia cabecear com mira telescópica.

Tornou-se o astro e o artilheiro do time campeão em 1976 e que passaria 17 anos em jejum. Jorge Mendonça resistia a todas as tempestades e à turba de corneteiros italianos que sempre rondou o Parque Antártica.

Sua ideologia era o futebol-arte e imponente da própria letra do hino do Verdão. Barrou Zico na Copa da Argentina.

Em seu último ano pelo clube, em 1979, formou com Pires e Mococa um meio-campo que humilhou o Flamengo do Galinho em pleno Maracanã numa goleada de 4×1.

Jorge Mendonça fez o primeiro e armou os outros três. Parou no Internacional de Paulo Roberto Falcão, tricampeão invicto.

O técnico do Palmeiras era Telê Santana. O óbvio ululante da magia e da graça no futebol brasileiro.

O homem sem medo de atacar, de buscar o gol , de ousar acima do medo nunca deixou de ser, na contramão dos seus conceitos ofensivos e

ilusionistas, um turrão, um teimoso e um centralizador. Telê Santana foi o melhor técnico brasileiro e discípulo de Zezé Moreira, seu mestre, na intolerância.

Jorge Mendonça era o malandro criado em Bangu, na escola do bicheiro Castor de Andrade. Vedete e rebelde. Artilheiro sensual, de cortes precisos e tabelas área adentro. Não gostava de treinar. Reclamou de Telê. Foi posto à venda.

Veio o Vasco da Gama e o comprou, para fazer dobradinha com Roberto Dinamite, repatriado do Barcelona e outro perseguido por Telê. A dupla não deu certo.

Lá se foi Jorge Mendonça ao Guarani, trocar versos com Careca, que entendia o seu idioma.

Foi artilheiro do Brasil em 1982. Telê, técnico da seleção, vingou-se na paciência e frieza dos mineiros. Não o levou à Copa da Espanha. Seguiu viagem Renato “Pé-Murcho”, meia-atacante que não sabia chutar.

Renato fez três gols em 22 jogos oficiais de camisa amarela. Média de lateral-direito para o reserva imediato da máquina de estufar redes, Zico.

Jorge Mendonça sentiu o baque. Foi derrubado em pleno voo-solo. Definhou. Vagou por times sem tanta expressão. Emagreceu, passou a beber demais, perdeu o que tinha, o destino lhe tirou o amor da família.

Morreu na primeira quinzena de fevereiro de 2006. Pouca gente lembra dele. Tinha que cair na grande área da morte por ataque cardíaco. Nas suas veias corria sangue puro, de coração peladeiro