por Rubens Lemos

Queria ter sido um meio-campista. Queria ser o primeiro convocado e disputado nas peladas e campeonatos de rua contra rua. Desejava saber driblar, controlar a bola em embaixadinhas, igual ao menino que brinca com laranjas no sinal de trânsito à espera de esmolas no sentimento comodista da piedade geral dos motoristas e caronas.

Nunca me meti a fazer nada do que não sei por entender que quem se mete onde não deve, se dá mal, faz errado. Médico é médico. Nenhum leigo pode receitar remédio ou dar diagnóstico. Estrada e prédio é com engenheiro. No jornalismo, não. Todo mundo se mete porque a profissão não se respeita. Qualquer zemané entende de marketing, de estratégia e redação.

Nunca andei de bicicleta, patinete ou dirigi carro. Não sabia e tinha certeza de que minha pele desapareceria de cima dos ossos de tantas quedas que levaria. Sem talento para o meio-campista pretendido, rebatia bolas na defesa e até arriscava toques curtos e medidos, tímidos para quem rasgava as defesas em fintas e danças feiticeiras aterrorizando zagueiros.

Restaram-me algumas ideias e as mãos para teclar em Olivettis, Remingtons e agora em modernos teclados que suportam letras e formulações tortas. Mas é o que ainda consigo. É o meu limite. Todo homem deve conhecer o seu lugar e a sua fronteira.

Não fui um meio-campista, mas sou um adorador dos legítimos, aqueles que sabiam dominar a bola com carícia, olhar o campo do oponente antecipando a jogada, arquitetando o gol na inteligência de um bom poeta, na perspicácia de um criterioso ourives, na afinação do violonista completo.

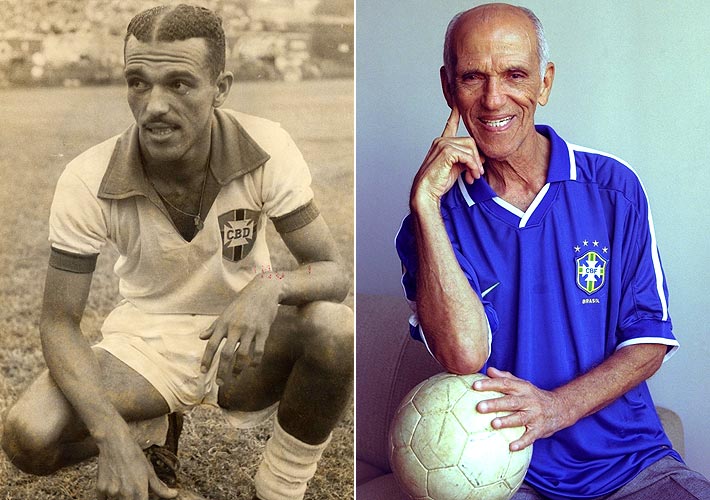

Então, não aceito boleiro grosso na função que foi de Didi, Gerson, Ademir da Guia, Jair Rosa Pinto, Zizinho, Paulo Cézar Caju, Rivelino, Zico, Sócrates, Dirceu Lopes, Geovani do Vasco, Adílio do Flamengo, Pita do Santos e do São Paulo. E do Rei Potiguar, Alberi.

Boleiro atual é escalado para tarefa nobre com seu futebol remediado. Nem tão pobre e nada exuberante. É limitado, tímido, falta-lhe a sensualidade, o deboche do craque subversivo, desobediente a táticas burras. Boleiro atual não aprende que a timidez é proibida na missão de iluminar uma partida de futebol. Eu não fui um meio-campista. Boleiro atual – exceto Phillipe Coutinho – também não é.