por Ricardo Dias

O futebol de antigamente era mais simples. Não havia táticas mirabolantes, e as instruções eram mais claras. O técnico dizia:

-Você joga de 8!

E pronto, você sabia que sua função era ficar pelo meio, indo e vindo, ajudando o 5, que estava mais atrás, e passando para o 10, mais à frente, podendo arriscar seus chutinhos. Jogar de 7 significava correr pela ponta direita, e de 11 pela esquerda, porém recuando de vez em quando. Mas tinha sempre o engraçadinho:

– Professor, quem vai jogar de 4?

– Tua mãe.

Os técnicos, mesmo os da escolinha, não eram muito ligados ao politicamente correto. Mas era mais simples. Eles passavam suas instruções com delicadeza e clareza:

– Seu merda, o que é que você está fazendo?

O merda em questão não precisava explicar nada, a pergunta era retórica. Mas vinha a explicação:

– Não disse pra você pra você não sair da cola do cara que corresse pra você pra você não deixar o corredor? Agora essa porra ficou aberta!

O jeito era fazer cara de quem entendeu e rezar para que o que quer que tivesse acontecido não acontecesse mais. E tinha o ambiente festivo do vestiário. Todo mundo cansado, aquele cheiro de queijaria num metrô de Paris, água sempre gelada – e pouca – no chuveiro (a do bebedouro era sempre quente. Não dava para trocar?), e no meu caso, que treinava escondido da família, o cuidado de não molhar a cabeça. O que sempre gerava estranheza do pessoal, que me achava apenas meio porco.

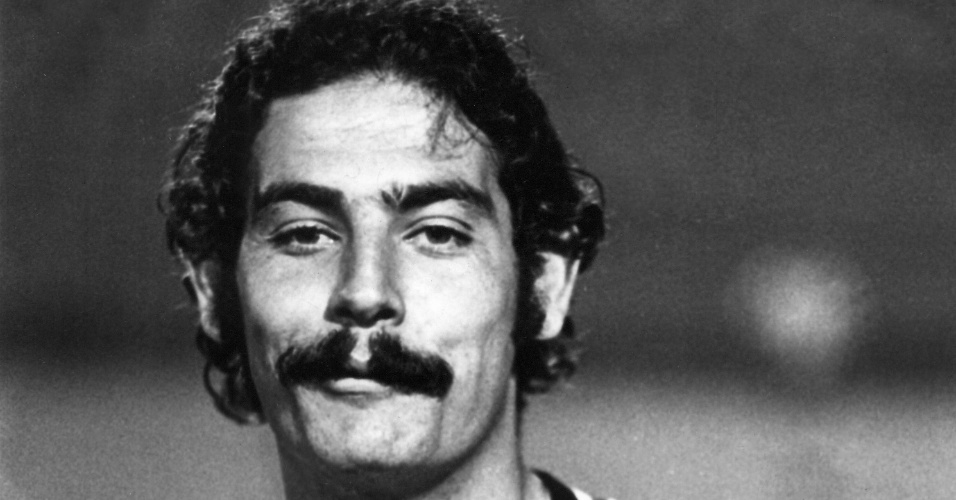

Num desses treinos, o nosso (infantis do Fluminense) seria depois do dos profissionais, Rivelino dando entrevista na beira do campo – de vez em quando ele ensinava a gente a dar aquele drible doido – e a bola foi na direção dele. A garotada gritou: manda a bola, Riva! Manda a bola! Ele virou-se, e sem nenhum esforço ou movimentação específica, chutou a bola na nossa direção. Um chute seco, reto, que aparei na coxa. Naquele tempo a bola, de couro, tinha os gomos mais pronunciados, a costura era mais visível. Esses lindos e pronunciados gomos ficaram dias gravados na minha coxa, tamanha a porrada que foi o chute. Uma dor queimante que não quis passar recibo, aguentei calado. Anos depois, ele num programa de televisão, mandei um mail para lá contando essa história. Comentário dele, depois de rir: não soube matar a bola…

Teve mais no capítulo “manda a bola!”: Jogava pelada na rua, na Tijuca. Em frente ao nosso “estádio”, a rua Piracicaba, morava o Dr. Allah Baptista, ex-presidente do Vasco. O homem, por algum motivo, não gostava de nossos gritos, palavrões e boladas, e frequentemente chamava a polícia para acabar com a festa. Era uma situação de permanente tensão, uma faixa de Gaza tijucana. Tivemos um bom período de paz, até que o Tita, que foi jogador do Fla e do Vasco – ele morava ali perto – passou justamente quando a bola escapava de nossos domínios. Foi a glória: Chuta, Tita! Manda a bola! Ele chutou. Um cacete violentíssimo, a bola fez uma curva e, sem quebrar o vidro, parou DENTRO do apartamento do Dr. Allah. Tita saiu correndo para o outro lado e nunca mais vimos aquela bola, uma Dente de Leite novinha…

Jogar bola na rua, naquele tempo, era uma coisa angustiante. A gente tinha que parar por causa de carros, por causa de gente passando (à medida que o jogo esquentava a faixa etária que merecia uma parada ia aumentando. Lá pelas tantas a gente não parava nem para mulher grávida de muletas). Na hora do gol que poderia ser decisivo, a partida empatada em 49 a 49, a mãe chamando já com o chinelo na mão, você cara a cara com o gol, entra um carro na rua. Os gritos de “parou, parou!” tinham que ser dados ANTES do chute sair; se depois, o gol teria que ser validado. Nesses casos, o negócio era entrar com carro e tudo. Frequentemente havia discussões sobre se a bola entrara antes ou depois do grito. Quando a partida era entre ruas – momentos raros, no máximo mensais, quando ninguém estava de castigo, doente ou visitando a avó – a coisa ficava feia, especialmente quando a turma da outra rua, gente notadamente inferior, reclamava que nossa bola havia entrado depois do grito, ou que a deles tinha entrado antes do grito. Como não se podia confiar naquela gentalha, só havia uma forma de resolver o problema: o pau comer até que saísse sangue, uma mãe invadisse o estádio ou a polícia chegasse, o que pintasse primeiro. Uma vez apartados, ameaças cruzavam os ares, ofensas – quando não era o caso da mãe ter invadido –, promessas de retaliação, um clima pesado que fazia com que, nas 24 horas seguintes, ninguém de uma rua passasse na outra.

Mas havia os grandes momentos: as peladas em campos ou quadras. A papa fina completa, um gramado com grama (não é redundância. Quem jogou futebol sabe que existem gramados sem grama), como no quartel de Campinho, hoje demolido. Ali, um dia, com 14 anos, fui preso. Tinha cortado o cabelo rente, e sempre fui grande; um sargento me chamou, eu ignorei, vieram uns cinco me prender. Acharam que eu era soldado. Estávamos jogando com o filho do comandante do quartel que, solidário, só demorou uma meia hora para desfazer o equívoco. Também jogávamos numas quadras atrás do estádio do Vasco, São Januário. Todo domingo de manhã era a mesma coisa: chegávamos às 8 mas só podíamos começar a jogar às 9, o time concentrava ali perto e o barulho só era liberado àquela hora. Você pode se perguntar: então por que diabos não chegavam às 9? Para o caso de sermos barrados na entrada, dar tempo de achar uma forma de pular o muro ou convencer o porteiro. Por algum motivo isso nunca aconteceu, mas, prevenidos, continuávamos chegando cedo. Começávamos a jogar antes da hora, vinha um funcionário mandando parar, a gente fingia que parava, ele voltava, a gente fingia de novo, um balé chatíssimo que durava uma hora inteirinha. Mas havia momentos gloriosos, como quando alguém famoso passava. Uma vez foi o massagista, o grande Pai Santana. Um engraçadinho se jogou no chão se contorcendo em dores simuladas e pedindo ajuda:

– Pai Santana! Pai Santana! Me machuquei!

Este, com um olhar de solidariedade e compaixão, não diminuiu o passo nem se virou para nós. Falou apenas, com um tom grave, de baixo profundo:

– Fôôôda-se!

O futebol nunca foi muito elegante, mesmo. Por isso, creio, acabei desistindo dele.