por Pedro Barcelos

Amanhã tem Botafogo X Crystal Palace em Londres, às 9h30 (Brasília).

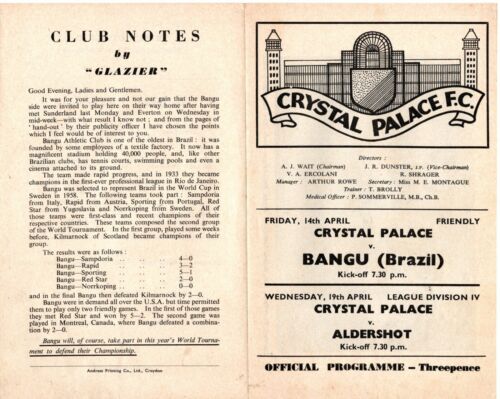

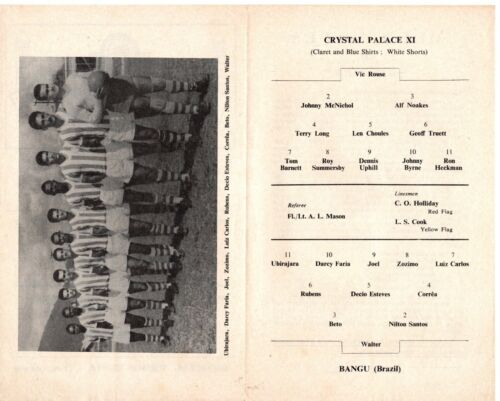

O último confronto do time inglês contra um clube brasileiro aconteceu em 1961, quando o Bangu venceu por 2 a 0, também em Londres.

Pesquisando sobre o jogo, notei duas curiosidades: a primeira é a escalação de Ubirajara Mota, goleiro que anos depois defenderia o Botafogo; a segunda, e ainda mais interessante, é a escalação de Nilton Santos.

Mas calma! Esse era outro Nilton Santos.

Na época, o futebol carioca tinha dois laterais esquerdos com o mesmo nome. A confusão era tanta que até o El Clarín, jornal argentino, noticiou em 1964 que o “legendário bicampeão mundial de 1958 e 1962” jogaria um Bangu X Banfield, em Buenos Aires.

Esperamos que amanhã o time dos Ubijaras e Niltons Santos vença de novo.

Bom jogo pra gente!