por Marcos Vinicius Cabral

O Vasco da Gama vai disputar pela quinta vez a série B do Campeonato Brasileiro de 2022. A primeira queda foi em 2008, a segunda em 2013, terceira em 2015, em 2020 a quarta e neste ano de 2021 não conseguiu acesso. Mas o clube tem provado ao longo de sua história, que mesmo assim é diferente.

De pequeno ou médio, não tem nada, pois é GIGANTE na acepção da palavra. Definitivamente é.

Dos muros imponentes à fachada neocolonial portuguesa da sede, o Estádio de São Januário foi erguido em 1927 com a força braçal e o suor de muitos operários vascaínos.

Não é de se estranhar que, passados 94 anos, o GIGANTE da Colina, de muitas histórias, inúmeros títulos e grandes ídolos, se mobilize e conte mais uma vez com o apoio de sua imensa torcida.

Só ela pode ajudar. E ela responde.

Com um elenco limitadíssimo, uma folha salarial modesta e um planejamento de sair da série B, o Vasco hoje é uma dor que não desatina na alma e faz um estrago enorme do coração não só vascaíno, mas no do carioca.

Ser vascaíno dói, mas não ter um adversário à altura para disputar pau a pau as decisões de Campeonatos Cariocas como no passado, clássicos equilibrados nos Campeonatos Brasileiros da vida, dói mais ainda.

O torcedor do Club de Regatas Vasco da Gama foi o que ajudou na construção do novo CT e na estátua de Roberto Dinamite, maior jogador da história do Cruzmaltino e fez despertar um GIGANTE adormecido e preso pelas algemas do passado.

E esse despertar fez o clube de 123 anos, dar um salto que representou a maior adesão em massa a um programa de sócio-torcedor na história desse país, quando surgiu o programa na gestão de Fernando Carvalho, então presidente do Internacional, clube pioneiro nesta forma de contribuição em 2003.

Isso mostra o resgate do orgulho do vascaíno e, principalmente, demonstra para o mercado o potencial de mobilização, engajamento e impacto que só uma grande torcida como a do Vasco da Gama tem, que com seus 57.368 torcedores ocupa a 5ª colocação, ficando atrás dos 66.336 rubro-negros, 64 mil gremistas, 73.241 atleticanos e 75 mil torcedores do Internacional, líder.

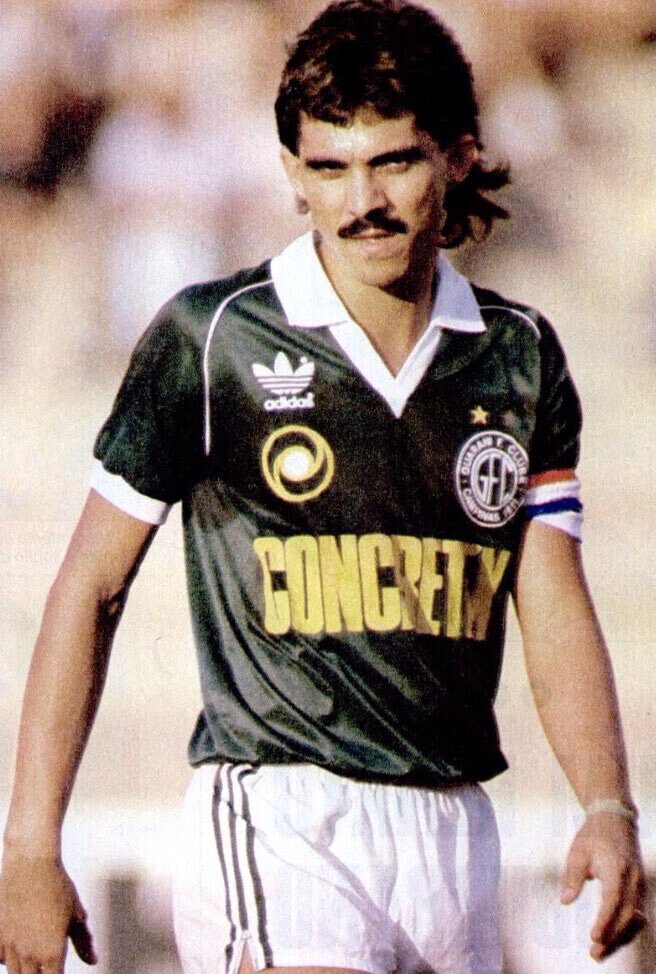

Clube produtor de talentos como Barbosa, Acácio, Carlos Germano, Bellini, Ademir Menezes, Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, Bismarck, Mazinho, Sorato, Felipe, Pedrinho, Philippe Coutinho e tantos outros, é preciso respirar ares menos poluídos que gestões passadas respiraram e olhar com seriedade para o futuro.

Nesta quarta-feira (1º), Ricardo Gomes disse não para o cargo de diretor-técnico, e é quase certo que o treinador seja o já conhecido Zé Ricardo, segundo palavras do mandatário do clube Jorge Salgado.

Mas desejo que o Vascão volte a ser o time temido pelos adversários e respeitado dentro de campo. A história não nos permite aceitar o encolhimento deste GIGANTE.

Afinal de contas, o Vasco merece estar na parte de cima da prateleira dos maiores clubes de futebol do mundo.