por Marcos Vinicius Cabral

Naquele olhar frágil e na ausência do sorriso, haviam motivos para qualquer coisa, menos desistir do sonho.

Ser jogador de futebol é o que todo garoto de subúrbio espera ser.

E com o pequeno Calu (como era chamado no bairro de São Bento) não seria diferente.

Mas com um grave tumor na perna no qual ficou entrevado numa cama por três meses, o menino sofria pela distância da sua grande paixão: a bola!

As dores só eram amenizadas com a presença de sua mãe, dona Neusa, que ao lado de sua cama permanecia por todo tempo enxugando suas lágrimas.

— Não chore meu filho, tudo vai acabar bem — dizia a matriarca dos Oliveiras enquanto alisava os cabelos encaracolados do filho caçula.

Se o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade (1902/1987) dizia no poema “Definitivo” que “a dor é inevitável mas o sofrimento opcional”, por amor à bola o menino Calu não teve opção: era necessário passar por aquilo!

Se naquele ano de 1962, o menino então com 8 anos enfrentava um adversário implacável, a vida lhe reservaria bons motivos para ir adiante.

– Foi um milagre. Milagre porque eu, com sete para oito anos, fiquei praticamente três meses de cama, tive que fazer uma cirurgia de um tumor na coxa e coloquei gesso na perna esquerda toda, na cintura e na outra perna, e aquele tradicional cabo de vassoura no meio. Fiquei três meses na cama sendo assistido pela minha mãe e era muito magrinho. Uma criança que até os sete teve muitos problemas, aos sete tive um problema sério na perna esquerda, com 12 anos um problema também na perna esquerda. Acredito que a gente vem nesse mundo com uma missão, nós podemos melhorar ou não, e acho que fui um privilegiado – contou Roberto Dinamite, em entrevista ao SporTV em 12 de abril de 2014.

Depois de ter ficado engessado por alguns meses, foi proibido por sua mãe de jogar futebol e via pela janela de sua casa, situada à rua José Pinto, a tristeza contrastar com a alegria dos seus colegas de infância que jogavam.

O tempo passou e as feridas do passado ficaram para trás.

O menino triste deu lugar a um habilidoso e notável jogador do São Bento, clube tradicional de Duque de Caxias, onde seu pai, seu José Maia, havia sido goleiro.

Já a mãe, dona Neusa, era torcedora do Parque Lafayette, seu arquirrival.

Muito querido no bairro – nascer em Duque de Caxias tem lá suas vantagens – Carlos Roberto de Oliveira foi o terceiro e último a nascer.

Porém, dentro das quatro linhas ia fazendo seus gols e inspirado por Jairzinho, Furacão da Copa de 1970, aos poucos mostrava que bola na rede era o seu forte.

Se o destino havia lhe tirado o sorriso quando ficou de cama por alguns meses, dessa vez o destino lhe compensou e colocou no seu caminho Francisco de Souza Ferreira, seu Gradim, olheiro do Vasco da Gama, que se encantou com o moleque.

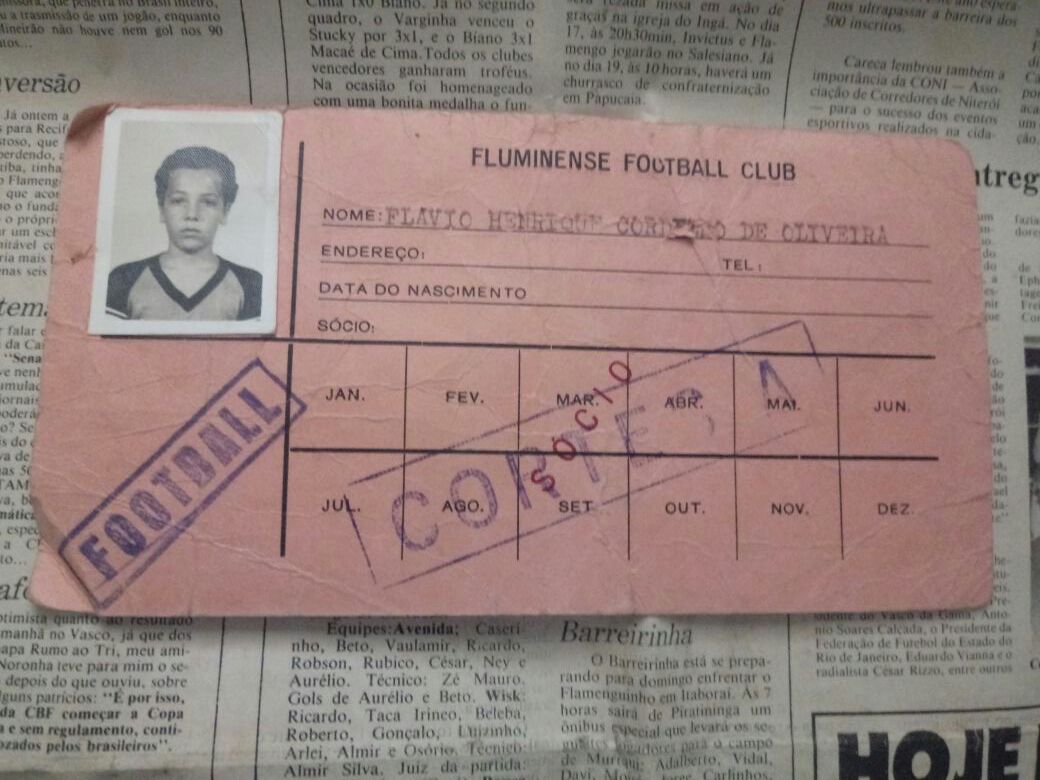

Com 16 anos, aprovado na peneira no campo do São Bento em 1969, o apelido Calu era esquecido e em São Januário passou a ser chamado apenas por Roberto.

Se desenvolveu, ganhou cerca de 15kg de massa muscular e fama com seus 46 gols marcados logo em seu primeiro ano de juvenil.

Sendo destaque nos treinos, era questão de tempo que uma oportunidade aparecesse.

E foi no Campeonato Brasileiro de 1971, que o técnico Admildo Chirol colocou a jovem promessa em campo, contra o Bahia.

Não fez gol e passou em branco.

Depois disso, contra o Atlético-MG foi titular pela primeira vez e diante de tanta expectativa criada em torno dele, o menino de sorriso marcante não foi bem na derrota por 2 a 1, fora de casa.

Com isso, acabou substituído.

Mas o destinou tratou de entrar em ação mais uma vez e aquele começo difícil seria brevemente esquecido.

Contudo, se o sueco Alfred Nobel – falecido em dezembro de 1896 – por algum milagre, pudesse voltar à vida e, na sua qualidade de químico e inventor da dinamite, fosse indicado para receber o prêmio que leva o seu nome, ficaria, na certa, profundamente lisonjeado.

Motivos não lhe faltariam para colher os resultados de sua invenção.

Pois ela atravessou séculos, irrompeu mares, explodiu como bolas de fogo nos céus existentes do universo e foi, anos mais tarde, visto como grande feito naquele 25 de novembro de 1971, na estreia do “garoto dinamite” contra o Internacional, em pleno Maracanã.

Surgia enfim, um artefato à base de nitroglicerina dos pés daquele jovem de apenas 17 anos, que destruía defesas e fazia com que seus marcadores entrassem em conflito numa guerra declarada por cada gol explodido, como o seu primeiro na carreira contra a equipe Colorada.

A palavra dinamite nunca havia sido tão bem aplicada para descrever a ação de um ser humano de carne e osso, que aplicava força nos chutes.

E foi graça aos repórteres Aparício Pires e Eliomário Valente do Jornal dos Sports – que cobriam os treinos dos juvenis do Vasco na época – que o apelido pegou.

Enquanto vestiu a camisa do Club de Regatas Vasco da Gama – foi sem demérito algum para os outros ídolos de São Januário – o maior explosivo utilizado pelo clube.

Assim era esse simples Roberto.

Não, não um Roberto tão simples assim.

Era Roberto Dinamite!

Esse mesmo Roberto que devemos incluir o “Dinamite” sempre e torná-lo um nome composto.

Esse sobrenatural centroavante que conquistou as Bolas de Prata da revista Placar, em 1979, 1981 e 1984.

Esse desbravador de marcadores que foi artilheiro dos Campeonatos Brasileiros de 1974 e de 1984, ambos com 16 gols.

Esse extraordinário atacante que foi artilheiro do Campeonato Carioca de 1978 com 19 gols, de 1981 com 31 gols e de 1985 com 12 gols.

Esse destruidor de esquemas táticos que foi artilheiro da Copa América de 1983 com 3 gols.

Esse jogador diferenciado que foi artilheiro do Vasco em todas as temporadas de 1973 até 1985.

Esse exuberante profissional que continua sendo o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro nos 328 jogos disputados e nas 190 explosões de gols.

Esse Deus vascaíno que é o maior artilheiro da história do Campeonato Carioca com 284 gols.

Esse magnânimo atleta que é o maior artilheiro da história do Vasco da Gama com 702 gols.

Esse jogador de talento esporádico que é considerado o maior artilheiro da história do estádio de São Januário com 184 gols.

Esse gênio da bola que é o atleta que mais vestiu a camisa do Vasco da Gama em sua rica história com 1110 jogos.

Esse artilheiro dos artilheiros que é ao lado de Pelé e Rogério Ceni, os três jogadores brasileiros com mais de 1000 jogos por um único clube.

Esse exímio cobrador de faltas que foi eleito para o time dos sonhos do Vasco da Gama pela revista Placar em 2006.

Enfim, o camisa 10 de São Januário era um explosivo diferente, que não causava dano material algum mas fazia vítimas por onde passava.

Para o clube da Cruz de Malta essa explosão suscitava em seus torcedores uma enorme alegria e a certeza que com ele em campo, não havia placar em branco.

Já para os adversários nem tanto, pois causava uma tristeza nem sempre efêmera que machucava o peito, causava um mal-estar e afetava o coração.

Mas o gênio Roberto Dinamite era assim… ele explodia gols!

De todos os jeitos, de diversas formas e de diferentes tipos.

Muitos, centenas, milhares… e por mais de duas décadas, ecoou em estádios de vários cantos do Brasil e até do mundo, o barulho retumbante de gols, muitos gols.

De tanto ter seus gols amplificados pelos estádios de futebol mundo afora acabou chegando na Espanha e aos ouvidos do técnico espanhol Joaquim Rifé que pediu sua contratação.

Com 26 anos, nove temporadas no cruzmaltino e sendo assediado por clubes europeus o Vasco não pôde evitar a transferência de seu melhor atleta para o Barcelona, que desembolsou 56 milhões de pesetas – moeda utilizada na Espanha entre 1869 a 2002 – e o tirou da Cidade Maravilhosa.

— Eu voltarei — diria sem imaginar que 5 anos depois a frase se tornaria famosa mundialmente no cinema na voz do então desconhecido ator austríaco Arnold Schwarzenegger, no filme “O Exterminador do Futuro.

Em sua estreia no clube catalão, marcou logo dois gols e alçou voos maiores.

Entretanto, o técnico que havia pedido sua contratação foi demitido três rodadas depois, sendo substituído pelo argentino Helenio Herrera, que cortou suas asas ao não utilizá -lo.

Nos três meses em que esteve vestindo as cores do Barça, o desejo de voltar a jogar era grande.

Com o pensamento em voltar ao Brasil, recebeu Márcio Braga – então presidente do Flamengo – e Eurico Miranda – a mando do presidente Alberto Pires – que queriam a qualquer custo trazê-lo de volta ao Rio de Janeiro.

Nessa queda de braço a paixão falou mais alto e sobretudo quando se ama o clube: Roberto Dinamite estava de volta a São Januário!

Em 5 de maio de 1980, a reestreia era contra o Corinthians, no Maracanã.

O resultado foi uma goleada acachapante de 5 a 2, no qual o camisa 10 fez todos os gols da equipe vascaína.

Foi a volta triunfal do maior ídolo do clube, acompanhada inclusive por um repórter de Barcelona, que relataria o jogo para um jornal local com os dizeres: “Esto, sí, es lo verdadero Dinamita”, (os espanhóis nunca souberam pronunciar Di-na-mi-te)!

Mas ele havia voltado!

E como o ex-governador da Califórnia, a missão de Roberto Dinamite era exterminar seja quem fosse.

E nessa sua volta, havia o desejo de resgatar a ovação de uma torcida infinita em êxtase.

Ou ainda, quem sabe, torcedores regozijavam como dois jovens apaixonados que descobrem no sexo a forma plural do prazer.

Carlos Roberto de Oliveira foi “Dinamite” em estado puro na magia de um futebol aprazível.

Foi titular na Copa do Mundo de 1978, na Argentina e faltou pouco para ser campeão com a camisa 20 amarelinha.

Atravessou a década de 80 sendo mortal como sempre, foi injustiçado na Copa da Espanha em 1982 (foi reserva de Serginho Chulapa), jogou na Associação Portuguesa de Desportos e disputou grandes jogos contra o Flamengo.

— Enfrentei o Roberto em muitos e muitos jogos, um cracaço, um exemplo de profissional, muita dedicação, era ele no Vasco e o Zico no Flamengo, símbolos de seus clubes. Nós tínhamos muito respeito por ele e quando nos enfrentrávamos, eu falava para o Mozer: Não bate no velhinho não, pô! Na verdade ele não estava velho mas a gente inventava essas coisas para irritá-lo (risos). Mas o Roberto era um perigo e se a gente não ficasse de olho… ainda mais quando depois que ele recuou e com a entrada do Romário foi uma confusão danada para a gente — conta o ex-lateral rubro-negro Leandro, que jogando na zaga teve que marcar o camisa 10 vascaíno.

E completa: — O Roberto era um centroavante perigossíssimo, artilheiro nato, bom de cabeceio, pênalti, falta, cortava bem tanto para dentro quanto para fora e batia com qualquer perna, era um perigo constante. Mas era bom enfrentá-lo, porque se eu fui um grande zagueiro foi exatamente por ter enfrentado um jogador como ele.

Entretanto, Roberto é assim no meio futebolístico onde poucos merecem tamanha deferência, e sem sombra de dúvidas, o “Dinamite” é um deles.

Ainda deu tempo de jogar no Campo Grande Atlético Clube em 1993, um pouco antes de se aposentar.

Enveredou na política em 1992 elegendo-se vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo PSDB e dois anos depois, elegeu-se deputado estadual, cargo este onde se reelegeria em 1998, 2002, 2006 e 2010.

Foi presidente do clube que tanto ama mas não teve o sucesso que teve nos gramados.

Logo em seu primeiro ano de mandato, levou o clube ao seu primeiro rebaixamento na história, subindo com o título da segunda divisão no ano seguinte.

Em 2010, o Vasco seria apenas décimo primeiro na tabela do Brasileirão, enquanto 2011 foi um ano sublime de “Dinamite” à frente do clube, onde foi Campeão da Copa do Brasil e vice brasileiro, com vaga garantida para a Libertadores de 2012.

Na competição, foi eliminado nas quartas de final para o Corinthians (quem não se lembra do gol perdido por Diego Souza?), e, no mesmo ano, foi quinto colocado na tabela do Campeonato Brasileiro.

Era o ensaio de uma volta do clube aos seus bons tempos, porém, em 2013, uma tragédia: o Vasco fez um ano terrível e caiu novamente para a Série B, acabando de vez com a possibilidade de reeleição para um terceiro mandato, nas eleições do ano seguinte – que foram vencidas por Eurico Miranda, que voltaria ao clube.

No ano de 2013, a VascoTV produziu um documentário de 30 minutos, chamado “Dinamite 40 anos – A História de um Ídolo”, sobre a carreira do maior jogador do clube.

Saiu de cena do cenário político e dos bastidores do futebol e hoje participa do programa esportivo Os Donos da Bola na TV Bandeirantes.

Portanto, hoje, 13 de abril o Rei de São Januário completa mais um ano de vida com o sentimento de dever cumprido.

E muitos de seus séquitos, como Bismarck, William, Bebeto, Geovani, Sorato, Mauricinho, Edmundo, Felipe, Juninho e Romário, foram rasos (com todo respeito às suas histórias) diante da profundidade que o eterno camisa 10 do Vasco representa nesses quase 120 anos.

Viva “Dinamite” e muitas explosões de coisas boas para você.