por Marco Antonio Rocha

O cheiro da preparação do almoço de domingo tomava conta da casa, enquanto a Bandeirantes, muito antes de virar Band, apresentava o prato principal do seu cardápio nos anos 80: o Campeonato Italiano. A tarantella que anunciava a jornada não sai da memória do menino que se acomodava diante da TV para assistir a um desfile de craques como Maradona, Platini, Rummenigge, Van Basten, Laudrup, Francescoli, Boniek… Um sonho.

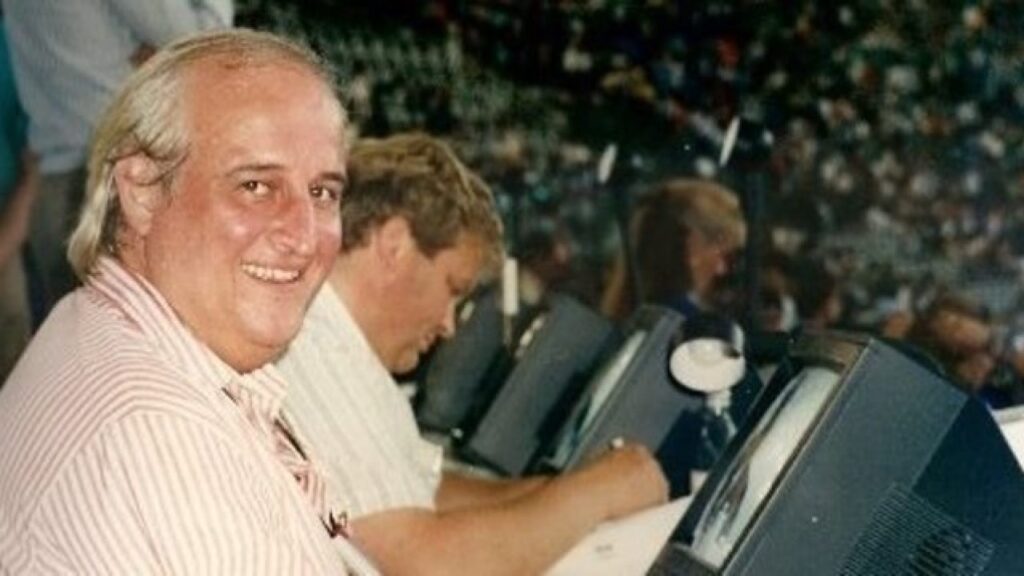

Logo Silvio Luiz surgia com seu vozeirão para dizer que naquela manhã a Velha Bota presentearia o mundo com o duelo entre Napoli e Fiorentina –ou Milan e Sampdoria ou (melhor ainda!) Napoli e Milan. Mas o narrador, assim como Careca, tinha seu Maradona; como Gullit, tinha seu Van Basten. Silvio Lancellotti era o pomodoro da macarronada da nonna. Um luxo.

Em contraponto a Silvio, o Luiz, Lancellotti tinha nada de espalhafato. De forma serena, dava informações sobre a Sardenha, desfiava curiosidades da Sicília. E, claro, tabelava com seu xará devolvendo de primeira informações sobre a história dos clubes, as campanhas dos times, o desempenho das estrelas no Calccio. De quebra, ensinava receitas da culinária italiana, sua outra paixão. Uma aula.

Naquela época, jogos de futebol na TV eram artigo raro, e o Campeonato Italiano servia de preliminar para os clássicos da tarde no bom e velho Maraca. Aí, o jeito era “ver” as partidas pelo rádio e entregar nossa imaginação aos olhos (e falas) de locutores como Doalcey Bueno de Camargo, Orlando Batista e Waldir Amaral. Silvio Lancellotti fazia parte dessa seleção que, aos poucos, vai se desfazendo no tempo. Uma saudade.

Em seus 78 anos, Lancellotti passou por alguns dos jornais mais importantes do país, fundou a revista Veja e brilhou na ESPN – onde, em 2003, comentou beisebol nos Jogos Pan-Americanos da República Dominicana. Formado em arquitetura, traçou uma ponte com a literatura e lançou diversos livros. A estante ficou cheia, mas no último dia 13 deixou um lugar imenso vazio. Uma pena.