por Idel Halfen

A recente publicação da medida provisória 984, a qual altera as regras de transmissão de jogos de futebol no Brasil concedendo aos clubes mandantes a exclusividade desse direito, nos leva mais uma vez à reflexão do futuro desta modalidade esportiva em nosso país.

Embora merecesse críticas, não entraremos aqui no mérito da falta de debate sobre o tema antes da citada publicação, pois, para isso, precisaríamos discutir o estilo de governo, o que levaria o texto para o lado da política, fugindo assim dos objetivos deste blog.

Dessa forma, usaremos esse espaço para discutir as consequências que o desequilíbrio entre os clubes já proporciona e que tende a aumentar caso a citada medida provisória seja aprovada. Para melhor ilustrar esse problema, pegaremos como exemplo a final do Mundial de clubes de 2019, quando ficou evidente o abismo que separa as duas equipes que se confrontaram. Se o resultado em campo mascarou um pouco tal diferença, as finanças dos dois times mostram claramente os danos causados pelo modelo de divisão de receitas vigente e que tende a piorar com a MP 984.

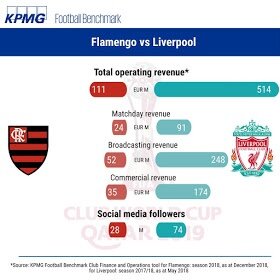

O quadro abaixo, produzido pela KPMG, compara os dados relativos à temporada 2017/18 do Liverpool contra os do clube brasileiro em 2018, nele é possível ver que a receita do time inglês é quase cinco vezes maior. Detalhando a composição desses números, veremos que o faturamento do campeão mundial com matchday (bilheteria) é quase quatro vezes superior, com commercial(patrocínios e licenciamentos) beira o quíntuplo e com broadcasting (direitos de transmissão), que é a maior fonte de receita de ambos, é mais do que cinco vezes maior. Ressalte-se que o clube brasileiro tinha na época da apuração o segundo maior faturamento de seu país, enquanto o Liverpool não figurava entre os três principais da Inglaterra, isso significa dizer que, se compararmos as médias dos clubes que fazem parte da primeira divisão dos dois países, a diferença é ainda mais alarmante.

Evoluindo na análise, pegaremos as três formas de receitas recorrentes para avaliar quais seriam as reais condições de o clube brasileiro diminuir a distância em termos de faturamento. Começando pelo matchday nos deparamos com a restrição do tamanho dos estádios – a limitação física – , o que faz com que a única opção para aumentar a receita seja a majoração do preço dos ingressos, mas aqui esbarramos na renda familiar brasileira, o que deixa essa alternativa extremamente dependente do crescimento da economia. Ainda que se adicionem nessa linha as receitas advindas dos torcedores que fazem parte dos programas de associação e não vão aos jogos, a limitação referente ao poder aquisitivo permanece.

A possibilidade de incremento através de patrocínios e licenciamentos é, sem dúvida, factível, contudo é importante ter em mente que os budgets das empresas costumam dedicar ao marketing um percentual das receitas oriundas das vendas. Nesse cenário, um eventual crescimento das verbas de patrocínio dependerá também do crescimento da economia, a menos que a verba venha de fora, o que não é usual. Sobre o licenciamento, podemos aplicar raciocínio similar, pois, por mais que os produtos sejam atrativos, a capacidade financeira para adquiri-los e a pirataria inibem incrementos significativos.

Por último, temos o broadcasting que, como já foi dito, é a maior fonte de receita do atual hexacampeão brasileiro. Essa verba advém dos direitos pagos pelas emissoras para que os jogos sejam exibidos, verba esta que é oriunda do montante pago pelos anunciantes, os quais buscam audiência como retorno. Progredindo nesse raciocínio, constatamos que a defasagem entre o que os clubes da divisão principal do campeonato brasileiro recebem chegou a um patamar que deixa a disputa bastante desequilibrada e pouco atrativa, fato que tende a diminuir a audiência e, consequentemente, o interesse dos anunciantes, redundando na diminuição de receitas e, quem sabe, se estenda aos patrocínios.

Essa falta de atratividade prejudica ainda a comercialização de tais direitos para o mercado internacional, o que proporcionaria mais receitas em moedas fortes.

Tal narrativa nos remete ao livro chamado “The Myth of Capitalism: Monopolies and the Death of Competition” – O mito do capitalismo: monopólios e a morte da concorrência, escrito pelo economista americano Jonathan Tepper, que preconiza que a concentração causada pelo processo de consolidação de alguns setores distorce um dos principais alicerces do capitalismo: a competição.

A propósito, até pelo aspecto técnico, o desequilíbrio crescente é prejudicial, pois, na medida em que não se é tão exigido durante grande parte da temporada, a evolução fica prejudicada, redundando num processo em que acaba se satisfazendo em ser “cabeça de sardinha” ao invés de buscar um planejamento que permita fazer com que o campeonato que disputa seja competitivo, proporcionando o desenvolvimento necessário para retenção/contratação de craques “de verdade” e, aí sim, poder jogar de igual para igual contra qualquer time.