por Leandro Costa

Nem a geração de Didi, Nilton Santos e Garrincha, nem o timaço de Jairzinho, Roberto, Gerson e Paulo Cézar, conseguiram realizar o feito que William Bacana e seus companheiros concretizaram na noite de 30 de setembro de 1993, no estádio Maracanã: conquistar um título internacional oficial para o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas.

William Martins Sampaio, o William Bacana, chegou ao Botafogo em 1988, aos 20 anos, para se juntar ao grupo de juniores. Em 1989, já integrado ao elenco profissional, fez parte do grupo que acabou com o jejum do clube de 21 anos sem títulos, conquistando o Campeonato Carioca. No ano seguinte, foi bicampeão estadual.

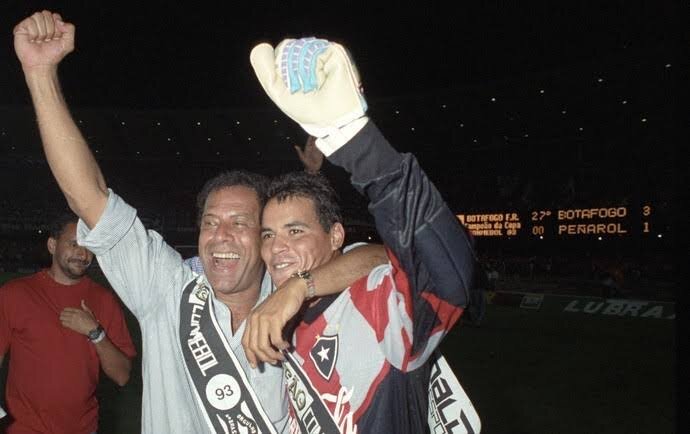

O ponto alto da carreira de William aconteceu no ano de 1993. Até então com poucas oportunidades de jogar, William recebeu a missão de substituir, no gol alvinegro, o titular Carlão, contundido, na Copa Conmebol. Com a confiança do Capita do Tri, Carlos Alberto Torres, William teve grande atuação na primeira partida das finais, contra o Peñarol, no Uruguai, garantindo o empate em 1×1. A partida de volta, no Rio de Janeiro, reservava uma noite inesquecível para William e toda a torcida Botafoguense.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, Bengoechea abriu o placar para o time Uruguaio. O Botafogo virou no segundo tempo, com gols de Eliel e Sinval em cobranças de falta, porém ainda havia muita emoção reservada para aquela partida. Aos 45 minutos do segundo tempo, Otero empatou para o Peñarol, levando o jogo para a disputa de pênaltis. Hora de brilhar a estrela de William Bacana.

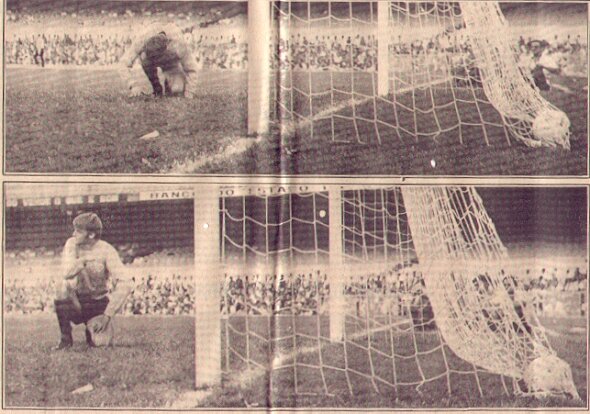

Sinval desperdiçou a primeira cobrança do Botafogo. William defendeu a cobrança de Ferreyra. Suélio, Perivaldo e André converteram para o alvinegro. Da Silva marcou para o time Uruguaio. O zagueiro Guitierrez chutou para fora e De Los Santos cobrou o pênalti decisivo à esquerda do goleiro William, que pulou para o canto certo e sutilmente desviou a bola que ainda bateu na trave antes de colocar para sempre o nome de William Bacana e seu companheiros na rica história do Botafogo.