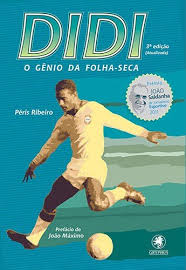

por Péris Ribeiro

Em um belo dia de certezas, quando pedi-lhe uma definição que me soasse especial sobre o seu misterioso chute – bem mais famoso, por sinal, por criarem em torno dele toda uma aura de sedução e glamour -, Mestre Didi apenas fitou-me bem nos olhos. Para relatar-me em seguida, compassando suavemente as palavras:

– Era como se fosse uma folha de outono, sabe? Descaindo ao sabor do vento. Desgarrada; destino incerto …

Ante tal definição – um tanto poética, outro quê com acentuado tom filosofal -, o que pude fazer foi viajar no tempo. E, só então, consegui reciclar aquela época. A época, e a própria história. E, mais um pouco: como a lenda, de repente se iniciou.

Hoje, há bem pouca gente que se lembre. Mas, tudo começou em um Fluminense x América, pelo Campeonato Carioca de 1955. Numa disputa de bola com Ivan – centro-médio clássico, mas viril no combate direto. E campeão do Torneio Rio-São Paulo, dois anos depois, como jogador do próprio Fluminense -, Didi acabou levando a pior. Saldo do lance: tornozelo direito avariado.

Como consequência, o nosso Didi acabou por se ver obrigado a curtir o estaleiro por um bom tempo. Tempo exato, no entanto, para que, entre o tratamento na enfermaria das Laranjeiras e a volta progressiva aos treinos, acabasse por descobrir uma maneira diferente no ato de chutar a bola. Um jeito que não sacrificasse a sua recuperação, numa região ainda magoada pelo bico da chuteira do centro-médio americano.

Observador engenhoso, que gostava de estudar os fatos até nos mínimos detalhes, o que Didi sacou logo é que poderia estar realmente criando um chute diferente. Na verdade, um estilo revolucionário de bater na bola. Ainda mais, porque tal chute era executado com a parte externa do pé direito – em torno da chamada linha dos três dedos. Mas o que o deixava empolgado de verdade, era o trajeto que havia conseguido conceber, tão logo detonava o chute.

É que a bola, como que encantada, desandava a descrever curvas e rotações diferentes em pleno ar. Para, logo em seguida, desenhar uma semi-parábola, descaindo com força, incerta e cheia de graxa, num dos ângulos do gol, bem junto às traves. Tudo isso para desespero de Castilho, Veludo, Adalberto e Jairo – justo a fina-flor, em termos de goleiros, lá no Fluminense. E que se revezavam, treino após treino, na ingrata tarefa de testar aquela típica invenção made in Didi.

Finalmente, já tida como pronta e acabada, eis que a grande novidade acabou por ser testada oficialmente diante do pobre Julião, jovem goleiro do Bonsucesso. Um crioulo imenso, que ora fechava o gol; noutro dia, era capaz de papar os frangos mais inacreditáveis. Homéricos mesmo. E que naquela tarde, no estadinho da rua Teixeira de Castro, pensava, a cada chute de Didi, estar vendo coisas do outro mundo. Ou, no mínimo, “que andava variando da cabeça”, debaixo de um sol de mais de 40 graus que latejava em sua moleira. Ainda mais naquele caldeirão de fogo, que atendia por Zona da Leopoldina do Rio de Janeiro.

Um pouco mais de tempo passado, e eis que lá estava a estranha novidade a ganhar notoriedade de vez. Até mesmo, como arma mortal. Só que acabou por visar o seu passaporte, rumo ao sucesso internacional, em duas vias distintas. Em 1957, quando garantiu a ida do Brasil à Copa do Mundo da Suécia, no 1 a 0 diante do Peru, em um Maracanã superlotado. E em 1958, já em gramados escandinavos, quando provocou o desempate em 2 a 1, na eletrizante semifinal diante da França – que vencemos por 5 a 2.

Quatro dias depois, com o Brasil campeão do mundo pela primeira vez, e com o próprio Didi, majestoso, consagrado com todas as honras como o inspirado maestro do nosso time e o Maior Jogador daquela Copa inesquecível, era da vertiginosa Folha -Seca que ele voltaria a falar com imenso carinho.

E, talvez em pleno transe da grande festa, até se lembrasse em detalhes de como tudo havia começado.

Por exemplo: daquele Fluminense x América, e do tornozelo direito avariado na disputa de bola com Ivan; do espanto do pobre Julião, a ver coisas do outro mundo, no acanhado estadinho da rua Teixeira de Castro, a cada Folha – Seca que descaía no seu gol; e, finalmente, de Abbes, goleiro da França, quatro dias antes. A testar, sem sucesso, o poder de fogo de um chute que questionaria a física e a lógica, na intricada geometria do futebol.