por Rodrigo Branco

Torcer pelo Fluminense em alguns períodos da sua gloriosa história não foi nada fácil. São momentos difíceis, mas importantes, pois ajudam a forjar o caráter de uma torcida. Algum manual de autoajuda diria que o sofrimento faz crescer. Seja como for, atualmente, o clube vive um desses momentos. Sem o mecenato da antiga parceria, a saúde financeira vai de mal a pior e a aposta na política do “bom, bonito e barato” é inevitável. Muito embora, na maioria das vezes, apenas o último adjetivo do termo faça sentido.

É um cenário bem parecido com o do começo dos anos 90. Sucessivas administrações ruins levaram o clube a um cenário de grana minguada e de escassez de craques e de títulos. O time até chegava às vezes, mas sempre faltava algo. Faltava mais talento. Vivíamos às voltas com Dagos, Dacroces e Maculas na esperança da chegada de um herói. Mais do que isso, de um super-herói.

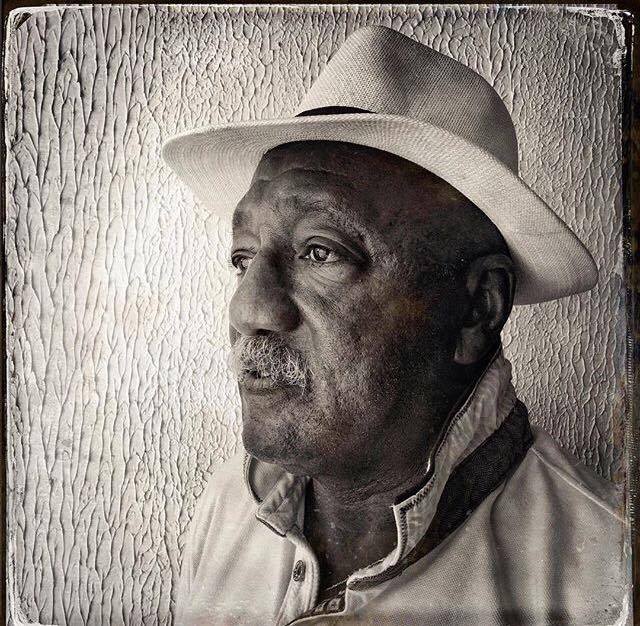

Foi nesse contexto desolador que, em 1991, chegou às Laranjeiras, sem festa ou alarde, um super-herói sem capa. Só não sabíamos disso ainda. O capixaba Ézio Leal Moraes Filho passara sem brilho por Bangu, Olaria, Americano e Portuguesa de Desportos antes de chegar como mais uma aposta na penca de contratações modestas feitas naqueles tempos.

Pouco a pouco, a entrega e uma raramente vista identificação com o clube foram superando a desconfiança inicial. Contribuíram para isso, claro, os gols. Muitos gols. Foram 118, para ser exato. Doze deles anotados contra o arquirrival Flamengo, o que o ajudou não apenas a conquistar um espaço entre os dez maiores artilheiros da história do clube como, para sempre, um lugar cativo nos maltratados corações tricolores.

Centroavante de ofício, compensava a técnica limitada com habilidades específicas que o faziam letal: oportunismo, cabeceio preciso e um pé esquerdo calibrado. Se não tinha o virtuosismo de um Reinaldo ou Careca, sobravam garra e objetividade. Resolvia com um ou dois toques perto da meta adversária. Um craque na arte de sintetizar as jogadas, em suma.

Certo dia, ganhou a chancela oficial de super-herói dada pelo genial locutor Januário de Oliveira. “É preciso ter superpoderes para fazer gols jogando em um time como esse”, dizia, coberto de razão. É possível encontrar algum paralelo com Henrique Dourado, atual goleador e ídolo improvável da vez. De todo modo, se as glórias foram rarefeitas (duas Taças Guanabaras, um Estadual e um vice da Capa do Brasil), dedicação e amor ao querido pavilhão nunca faltaram. Reza a lenda que chegou a assinar contratos em branco para só depois discutir os valores.

Irônico como só ele sabe ser, o futebol reservou ao nosso SuperÉzio o papel de coadjuvante no único título de expressão conquistado pelo Tricolor nos cinco anos em que esteve no clube: o mítico Carioca de 1995, quando foi suplente do “Rei do Rio” Renato Gaúcho e do correto Leonardo, ex-Vasco e América de Três Rios. Mas esse é um mero detalhe.

A imagem do Ézio que ficou na memória da torcida é a do atacante raçudo que amava a camisa que vestia e não desistia nunca. Nem quando enfrentou a marcação do adversário mais cruel da sua vida, um agressivo câncer de pâncreas que o tirou de vez de campo, há exatos seis anos. Precocemente, aos 45 anos. A tempo, porém, de deixar eternamente grata uma torcida por amenizar com seus superpoderes o sofrimento de milhões de abnegados vestidos de verde, branco e grená.