por André Felipe de Lima

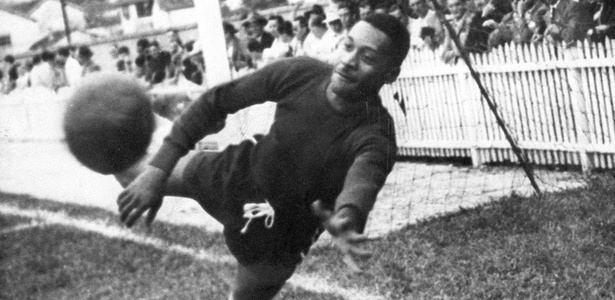

(Foto: Reprodução)

Toda a família do paraibano Miraldo Câmara de Souza, o ponta-esquerda Ado, estava no estádio do Maracanã naquela noite de 31 de julho de 1985. Menos dona Doralice Câmara, mãe de Ado, uma das personagens mais emblemáticas daquela jornada futebolística. Foram todos torcer pelo rapaz, que defendia as cores do Bangu na final da antiga Taça de Ouro — a polêmica taça das bolinhas, que representava o campeonato nacional da época — contra o Coritiba. No cômodo escuro da casa em obras, dona Doralice torcia pelo filho com o ouvido colado no rádio. Relutava assistir ao jogo pela TV. Optara pelo que menos lhe faria sofrer, mas o que apenas o áudio lhe reservara foi suficiente para desenhar em sua mente a cena da dor que acometera o filho.

Ado entrou para a história do Bangu como um dos melhores jogadores que pisaram no gramado do estádio de Moça Bonita. Fato do qual nenhum conhecedor da recente trajetória do futebol carioca discorda. Alguns o elevam ao patamar de herói banguense, o que acredito ser a melhor tese, outros, em menor número, definem Ado como um craque, porém “azarado”, que, após cobrar um pênalti de forma displicente, tirou do Bangu aquele que seria o maior título da história do clube, o de campeão brasileiro de 1985.

Quase cem mil pessoas lotaram o Maracanã naquela fatídica noite para verem o Bangu disputar a final da Taça de Ouro. O time de Moça Bonita dirigido pelo técnico Moisés, ex-zagueiro do próprio Bangu, era sensacional. Do goleiro Gilmar ao ponta-esquerda… Ado.

O tempo normal terminou 1 a 1, com o Bangu dominando o tempo inteiro. Na prorrogação não foi diferente. Só dava Bangu. Mas o ataque foi ineficiente [ou a defesa do Coritiba, vá lá, com inteira justiça, muito boa]. A verdade é que a decisão foi mesmo para os penais. Na primeira série, todos os cinco cobradores de cada lado converteram seus pênaltis. Seria a vez das cobranças alternadas. Um a um, de cada time. Quem assinalasse o gol e o adversário perdesse o seu penal, levaria a taça. Gomes marcou para o Coritiba, mas Ado, o escolhido pelo técnico Moisés, chutou para fora.

O ponta-esquerda escolheu o canto certo, com o goleiro Rafael, pulando para um lado e a bola indo para o outro. Indo para fora sem resvalar a trave direita do arqueiro. Ado perdera a chance de pelo menos dormir em paz. E feliz. Talvez sob a maior felicidade que teria em toda a sua brilhante carreira vestindo a camisa do Bangu. “Me vendam, me vendam, por favor. Eu não posso mais enfrentar a torcida do Bangu. Estou arrasado, o destino não pode ser tão cruel assim comigo. Como posso voltar a encarar as crianças de Bangu, sendo o culpado pela derrota? E a minha família. Minha mãe, meu pai, a todos eu peço perdão, sei que eles vão me consolar quando eu chegar em casa, mas, na minha carreira, vai ficar para sempre esta marca. Nunca mais vai me abandonar. É terrível, não posso acreditar que esteja sendo protagonista desta tragédia.”

Tentando consolá-lo, o meia Mário, que também chorava copiosamente, abraçou-o. “Ado, vamos em frente, a nossa jornada ainda não terminou. O Bangu vai voltar a ser novamente grande no Campeonato Estadual. E nem este juiz poderá nos prejudicar desta vez. Foi ele e não você quem perdeu o jogo.”

Mário estava certo. Aquele grande time do Bangu ainda brilharia naquele inesquecível ano… e o maioral do Bangu, o banqueiro do jogo do bicho Castor de Andrade, decidira que Ado permaneceria no clube. Seria loucura negociar o passe de um jogador como ele. Castor estava coberto de razão.

(Foto: Reprodução)

Muitos anos depois, Ado, em entrevista ao canal SporTV, declarou: “Quando acabou o jogo eu tirei a meia, a chuteira e falei com o Moisés [técnico do Bangu] que não queria bater, pois estava sentindo uma dor no tornozelo e isso estava me incomodando um pouco. Eles escolheram o Israel para bater. Naquele momento eu pensava que eu seria o cara mais certo para bater o pênalti, pois eu estava muito confiante também. Quando eu estava chegando na bola, que eu olho pro goleiro, ele já estava caindo onde eu ia bater mesmo. “Vou virar o pé um pouquinho que ele não vai nem chegar na bola”, pensei. Só que eu virei demais. Eu tenho esse sentimento de que não dei o que as pessoas queriam de mim”. Ironia do destino foi ter sido Ado escolhido como o melhor em campo daquela decisão antológica. Mas nada atenuava a dor pela derrota.

Como descreveu o repórter Jorge Perri, o Monza de Ado dobrou a esquina da casa de dona Doralice, às três da madrugada, após a final no Maracanã. Lá o esperavam mais de 50 pessoas, que cantavam o hino do Bangu e o abraçavam. Uma cena emocionante, que levou Ado às lágrimas. Da boca da mãe campinense, que foi quem o autorizou a ir ao Madureira, quando tinha 10 anos, para dar os primeiros passos no futebol, ouviu a força de que precisava. “Meu filho, você não fez nada de que possa se envergonhar. Os seus amigos estão aí fora para mostrar que respeitam a dor. Eu sei que o destino foi cruel, mas tem sido tão bom que às vezes pode até pregar uma peça que ainda temos saldo. O que vale é a compreensão, e a amizade. Levante a cabeça e vá ao Bangu certo de que tudo que aconteceu é coisa que não se pode remediar. Eu nunca entrei num campo de futebol, mas se você quiser, eu vou até Moça Bonita para mostrar que nós sabemos encarar de frente as horas amargas.”

Apesar de todo o carinho e conforto que recebera, Ado, desgostoso, pensara em abandonar o futebol. Temia pela situação da família. Afinal, como contara à repórter Marcia Vieira, gastara por conta na reforma da humilde casa dos pais, que ficava na rua Sá Freire, 28, na zona norte da cidade, confiando piamente no gordo “bicho” que receberia caso o Bangu levantasse a taça nacional. “Tínhamos uma casa muito ruim e pensando no prêmio que o Castor prometeu, reformei-a. Quando chegou a conta não tinha como pagar. Mas pedi ajuda ao Castor [de Andrade], que foi mais que um pai e me ajudou”.

Na manhã do dia seguinte ao jogo contra o Coritiba, Ado tomou café com a mãe e a sobrinha Priscila, então com três anos, que esteve no Maracanã. Recebeu o carinho de amigos e de familiares. Em seguida, rumou para o escritório de Carlinhos Maracanã, seu padrinho. Vários telegramas chegaram a Ado. Um deles, o comoveu mais: “Um homem não se deixa vencer por um pênalti perdido. Vá em frente. Você é grande. Assinado, Pedro, seu ex-preparador físico no Madureira”.

(Foto: Reprodução)

A vida seguiu para o Bangu e para Ado. Com o Campeonato Carioca de 1985, iniciado logo após a final da Taça de Ouro, o Alvirrubro esperava retomar o caminho das vitórias. E o fez com sucesso. Embora não tenha conquistado nenhum dos dois turnos da competição, foi o time que mais somou pontos ao longo do campeonato, feito que o garantiu na decisão contra Flamengo e Fluminense. O primeiro tombou diante do forte time banguense. Com um inapelável placar de 2 a 1, o time de Moça Bonita garantira a vaga para decisão contra o Tricolor das Laranjeiras.

No dia 18 de dezembro, os dois times entraram em campo no Maracanã, com cerca de 90 mil presentes, para disputarem um jogo tumultuado. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Marinho abriu o placar para o Bangu, nitidamente superior ao Fluminense. Uma a zero seria pouco. Era preciso alargar o placar para o Bangu tocar a bola, gastar o tempo, e, enfim, levar para Moça Bonita, o tão almejado troféu carioca.

Após um ataque avassalador de Marinho e companhia, Ado perdeu aquele que costumamos chamar de “gol feito” após cabecear a bola para fora do arco do goleiro Paulo Victor. Talvez Ado fizesse aquele gol e a história seria outra. Nem mesmo o clamoroso pênalti do zagueiro Vica em Cláudio Adão, não marcado pelo juiz José Roberto Wright, no final da peleja, influenciasse o resultado final do jogo. O Tricolor virara o placar para 2 a 1 e, mais uma vez naquele fatídico ano de 1985, o Bangu de Ado deixara escapar um importante título. Daquele ano, Ado guardara um único momento de prazer ao ser escolhido pela premiação “Bola de Prata”, organizada pela revista Placar, como o melhor ponta-esquerda do Campeonato Brasileiro. Além dele, os companheiros Baby [volante] e Marinho [ponta-direita] também receberam o prêmio, sendo o segundo o vencedor da “Bola de Ouro”, de melhor jogador da competição.

(Foto: Reprodução)

A história de Ado no Bangu não pode ser apenas medida pelas perdas dos dois campeonatos de 1985. Ele foi, indiscutivelmente, um dos melhores jogadores que o Bangu já teve em suas fileiras. Zizinho, por exemplo, um dos maiores craques de todos os tempos do Flamengo e também do Bangu, jamais levantou um troféu de expressão pelo clube de Moça Bonita. Mesmos assim é ídolo dos dois clubes. Ou seja, como reza o dito popular, “pau que dá em Chico, dá em Francisco”. Levando em consideração as devidas proporções do futebol de um para o outro, Ado fez tanto pelo Bangu quanto Zizinho, que — justiça seja feita — foi infinitamente melhor jogador que o ex-ponteiro. Mas Ado foi um jogador singular naquele ano. “Meu jogo inesquecível foi Bangu x Brasil de Pelotas, no Maracanã, quando fiz um gol que garantiu o time na final [da Taça de Ouro]”. Ele se esforçou [e muito!] para elevar o Bangu e colocá-lo entre os melhores times do Brasil daquela época, sendo fundamental nas conquistas da President´s Cup [1984], na Coréia do Sul, e da Taça Rio [1987], segundo turno do Campeonato Carioca.

Ado, que nasceu em Campina Grande, no dia 25 de abril de 1963, chegou ao Bangu após uma negociação com o Madureira. Em janeiro de 1984, na arquibancada do estádio Proletário, em Bangu, o patrono do clube, Castor de Andrade, durante um treino monótono do time, conversava com o técnico Moisés quando chegou Carlinhos Maracanã, então diretor de futebol. “Toma Castor, é um presente para o Bangu. Custou só Cr$ 10 milhões. No futuro, não vai ter preço.”

Castor indagou: “Afinal, Carlinhos, o que é isso?”. Como resposta, ouviu: “É o passe do ponta-esquerda do Madureira, o Ado. Já pedi a você para comprar o garoto várias vezes. Como nunca tive resposta, resolvi eu mesmo fazer esta oferta ao nosso clube.”

Castor, no começo, não levou muita fé no “presente” de Carlinhos Maracanã. O rapaz tinha 1,65 metros de altura e pesava cerca de 56 quilos. Do infantil ao profissional, os adversários de Ado debochavam do porte físico dele. Alguns o chamavam até de “caveira”. Ado respondia com um festival de dribles desconcertantes [e humilhantes]. Era esse o seu estilo.

A estreia no Bangu, segundo dados do pesquisador Carlos Molinari, aconteceu no dia 15 de janeiro de 1983, contra o Bonsucesso. O placar foi 3 a 0 para o Alvirrubro.

Entre 1983 e 1997, Ado vestiu a camisa do Bangu em 258 jogos, obtendo 123 vitórias e 85 empates e assinalando 32 gols. No jogo do Bangu contra o Americano, de Campos, disputado no dia 31 de maio de 1997, Ado encerraria sua jornada em Moça Bonita.

No período em que defendeu o Bangu, o ídolo alvirrubro também atuou no Internacional, de Porto Alegre, em 1988, e no Sporting Clube de Espinho, de Portugal, de 1987 a 1994. “O Castor tentou me trazer para a final do Carioca, mas não conseguiu. Ele se arrependeu da venda. Mas para mim foi muito bom financeiramente. Minha mulher gostava e os torcedores tinham muito carinho por mim. Fui muito feliz lá”.

Depois do Bangu, em 1997, Ado persistiu nos gramados ao jogar pelo Ceres, pela Portuguesa [RJ], no Peru, na Indonésia e pelo Campo Grande, onde, enfim, com mais de quarenta anos, encerrou sua carreira. Mas o “fantasma” do pênalti de 1985 nunca mais o abandonou, mesmo quando decidiu assumir a carreira de técnico, com passagens, inclusive, pelo futebol árabe: “Quando alguém perde um pênalti sempre tem um amigo que diz, tá vendo, é normal, os jogadores perdem… mas não é a mesma coisa. Eu não me perdoo até hoje”, declarou, com olhar marejado e voz embargada, à Marcia Vieira.

Tal como os ídolos Barbosa, Bigode, Danilo, Juvenal Amarijo, Zizinho e Ademir de Menezes, que sofreram até o último suspiro a dor pela derrota na final da Copa de 1950, Ado nunca mais conseguiu rever a cobrança daquele pênalti. Rever o seu ocaso. “Não passa… é difícil virar essa página […] Foi um dos castigos mais doídos da minha vida”.