por André Felipe de Lima

“Repito: — os profetas escorriam como a água das paredes infiltradas. Não se dava um passo sem tropeçar, sem esbarrar num profeta. E o que diziam eles? Diziam a vitória do Brasil e mais: — profetizavam o nascimento de um novo Pelé. Eu próprio escrevi, na minha crônica de anteontem: — o novo Pelé era moreno, e antecipei minúcias e fui mais longe. Dei o nome do novo Pelé: — Amarildo.”

Ao escrever estas palavras após a vitória de 2 a 0 do Brasil sobre a Espanha, pelas oitavas de final da Copa do Mundo no Chile, em 1962, Nelson Rodrigues anunciava, evidentemente em tom exagerado, que Amarildo, o “Possesso”, seria o “gênio” que ocupava a vaga de outro gênio, no caso Pelé. Amarildo, ora, foi realmente um jogador excepcional, mas compará-lo a Pelé foi um dos raríssimos equívocos do [esse sim] genial cronista e dramaturgo, que, na mesma crônica, insistia no deslumbramento: “‘O autor do Amarildo é o Dostoievski!’. E, realmente, nunca vi na vida real um sujeito tão possesso e, por carambola, dostoievskiano. […] E eu “vi”, no momento do gol, “vi” Amarildo, a cara, o peito, a loucura de Amarildo. De seu lábio pendia a baba elástica e bovina dos possessos. Nas páginas de Dostoievski é assim que os possessos babam profissionalmente.”

Embora Pelé seja intocável, compreende-se Nelson Rodrigues. Afinal, Amarildo, naquele dia contra os espanhóis, estava além do humano, demasiadamente humano. Mais que um “dostoievskiano” ostentava em campo uma alma “nietzschiana”, com os requintes dionisíaco e apolíneo comuns ao futebol brasileiro [Armando Nogueira adoraria isso…]. Quem assistiu ao jogo ficou inebriado. E com justíssima razão.

Nelson sabia das coisas. Vaticinara, em sua coluna, na edição de O Globo, do dia 2 de maio de 1962, ou seja, a um mês da Copa, que Amarildo se consagraria: “Amigos, vai acontecer com Amarildo o que aconteceu com Garrincha na Suécia. Em 1958, Feola não queria lançar ‘seu Mané’. Os jornais esbravejavam:, ‘O Brasil tem o maior reserva do mundo!’ Só contra a Rússia é que finalmente deu o estalo redentor. Feola escalou Garrincha. E, na primeira bola que recebeu, ‘seu’ Mané liquidou o inimigo. Pois bem: Amarildo irá para o Chile como o maior reserva do mundo, também. No terceiro jogo, ou quarto, sei lá, vai ser lançado como um cristão às feras. E, pela primeira vez, veremos um cristão a devorar leões.”

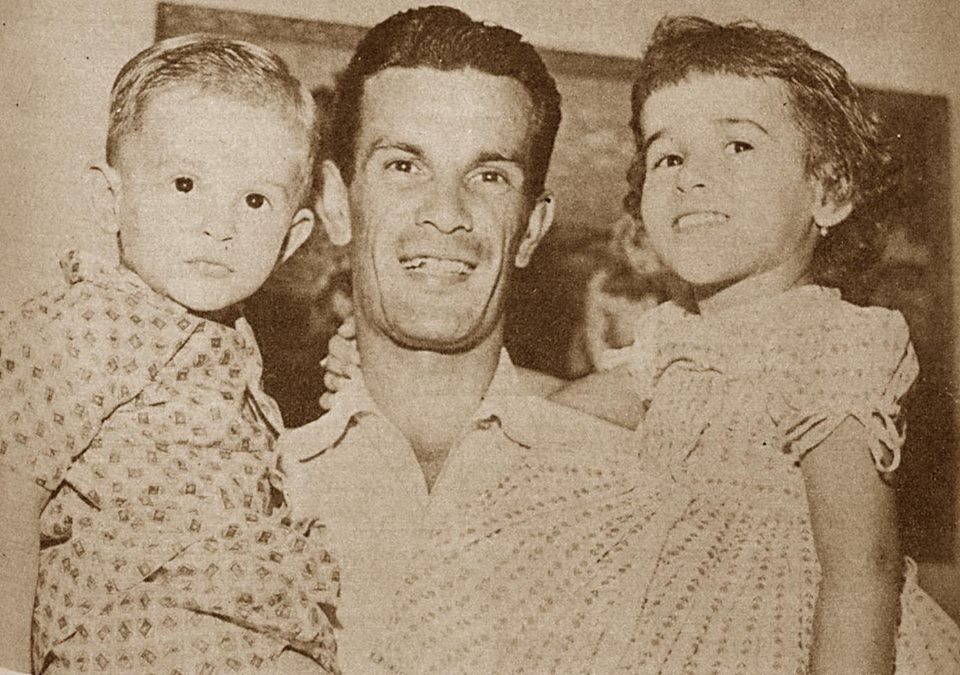

Amarildo, um fora de série. Um craque, demasiadamente craque. Isso, meus caros, não se discute.

***

Assim é o começo da biografia do aniversariante do dia 29 de julho, o craque Amarildo, que consta do primeiro volume (de 18), a Letra “A”, da enciclopédia “Ídolos – Dicionário dos craques do futebol brasileiro, de 1900 aos nossos dias”, que será lançada ainda este semestre, pela Livros de Futebol.com.