por André Felipe de Lima

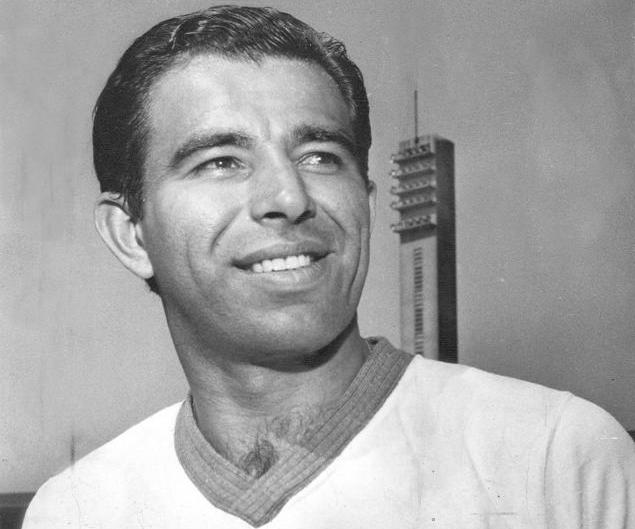

“Desde garotinho fui levado a gostar do Vasco da Gama. Lá em Recife, onde nasci e me iniciei no futebol, cresci com o grêmio da cruz de malta em sonhos, pois, através do rádio e dos jornais acompanhava com o maior interesse as atividades dos vascaínos. Depois de me tornar profissional, tive o grande prazer de vestir a camisa cruz-maltina e ajudar o clube do meu coração a conquistar alguns campeonatos. Indo para a Espanha, coloquei o Vasco da Gama como meu segundo clube, pelo qual continuo torcendo como nos tempos de garoto”. A declaração apaixonada é de um torcedor ilustre, que neste dia 12 de novembro faria anos. Falamos do Vavá, o centroavante rompedor, endemoniado, que paralisou goleiros russo, francês e sueco na Copa de 58 e repetiu a dose na Copa seguinte, em 62, contra o arqueiro tcheco.

Contava pouco menos de 18 anos quando trocou o time juvenil do Sport pelos aspirantes do Vasco. Vavá era impressionante. Jamais um atacante habilidoso — embora alguns “das antigas” afirmem o contrário —, mas extremamente competente para fazer gols. O que, inegavelmente, demonstrara desde o começo em Recife. Seus primeiros momentos defendendo a seleção brasileira foi durante a Olimpíada de Helsinque, em 1952. Não conquistou medalha por lá. Mas o que o destino reservava para ele era simplesmente muito maior. Vavá brilharia antes no Vasco, conquistando o coração da torcida nos títulos de campeão carioca de 1952, de 1956 e de 1958, ano em que o mundo conhecera o “Leão da Copa”. Da Copa da Suécia. Da Copa do Mundo. Com os cruzamentos certeiros de Garrincha, Vavá balançou a rede de montão na Copa de 58. O mítico goleiro russo Yashin que o diga. Levou dois dele. Nosso Vavá foi fundamental para que conquistássemos pela primeira vez o “caneco”. Com ele em campo, repetimos a dose em 62, no Chile. “A verdade é que eu não era um trombador. Comecei jogando como meia-armador; depois como centroavante, tentei imitar o Ademir, mas logo voltei às minhas características. Eu era mais habilidoso que os centroavantes da minha época”, dizia Vavá. Quem discordaria dele?

Certa vez, Vavá tomou uma bronca do técnico Flávio Costa por ter se deixado fotografar sem dentes para a capa da revista Manchete Esportiva, em 1956. “Palhaço. Então você não se respeita?!”, esbravejara o treinador, como recordara o próprio Vavá. No começo, o craque, que não era desleixado, ficou meio injuriado com a bronca, mas entendeu o recado e passou a andar alinhado. Era obediente e zeloso dentro e fora dos campos. Aprendera ser assim desde pequeno graças à criação dos pais Ana e Odilon. Foi, aliás, o velho investigador de polícia Odilon o grande incentivador do menino Edwaldo Izidio Neto na prática do futebol.

Odilon gostava tanto de uma pelada que fundou o “Leão do Norte” só para ver o menino Vavá bater uma bolinha. Com 11 anos, o garoto mostrara a que veio. Na várzea, todos conheciam o prodigioso filho do Odilon, um pai saudavelmente ambicioso que mantinha uma obstinação: fazer o filho virar manchete de jornal ou revista.

A fama de Vavá chegou a um olheiro do Sport, que o convidou para um teste. O jovem foi mal, mas o treinador do time principal, o ex-goleiro do Fluminense Capuano, gostou do rapaz. Virou-se pro Vavá e falou: “Volte aqui de novo para um novo teste”. Vavá retornou, jogou pra burro e permaneceu no Sport. Com apenas 13 anos, era titular absoluto do time juvenil.

Pintara pelas bandas de Recife o olheiro vascaíno Ciel Barbosa. Tinha em mente levar Vavá para o Rio de Janeiro. Odilon ficou ressabiado. Afinal, Vavá trabalhava para ajudar aos pais nas contas da casa. O papo com velho não foi fácil. Mas Odilon concluiu que o Vasco era a materialização do antigo sonho de ver o filho nas manchetes dos jornais.

No dia 25 de fevereiro de 1951, Vavá e o pai desembarcaram no Galeão. Começara ali a grande epopeia de Vavá no futebol. Odilon permaneceu com o filho dois dias na hospedagem de São Januário. Precisava retornar ao Recife. Emocionado, abraçou Vavá e disse ao então presidente vascaíno Eurico Lisboa: “Meu filho está num grande clube, peço-lhe que o obrigue a estudar”.

Estudar, propriamente, Vavá não estudou, mas o que jogou de bola no juvenil do Vasco não estava no gibi. Sua predileção era espiar o time principal, o “Expresso da vitória”, com Ademir de Menezes, Danilo, Ely, Ipojucan, Maneca, Barbosa, Augusto… o rapaz estava fascinado.

A grande emoção foi o dia em que entrou em campo no Maracanã contra o Bangu, no dia 18 de janeiro de 1953, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Carioca do ano anterior. Ao Vasco, que estava desfalcado, caberia o empate para conquistar o título caso o Fla-Flu do dia seguinte também terminasse empatado. Aos fatos, portanto: Vavá, que jogara no lugar de Maneca, olhava para um lado, via Ademir; para outro, via Danilo. Não acreditava que estava lado a lado com os ídolos que tanto admirava. Um sonho para o jovem Vavá. Um sonho real que acontecia ali, diante dele, logo após marcar o gol da vitória contra o poderoso time do Bangu, que contava com Zizinho, Décio Esteves e Nívio.

Dali em diante, Vavá não parou mais de fazer gols no Vasco, depois no Atlético de Madrid, no Palmeiras, no futebol mexicano e, claro, na seleção brasileira.

Nesta segunda-feira, 12, é o dia do nosso Vavá, o que se tornou mais que uma simples manchete, como desejava o pai. O nosso Vavá tornou-se ídolo, um dos maiores da história dos clubes que defendeu e do escrete canarinho.