por Mateus Ribeiro

Vinte e três anos de muito amor e saudade. Vinte e três anos de lembranças que levarei até meus últimos dias.

Vinte e três anos é o tempo de uma vida. Vinte e três anos é o tempo que meu time ficou sem conquistar um título importante. Vinte e três anos é o tempo que a Copa de 1994 está em minha vida. E nunca mais sairá.

Pouco importa se a média de gols foi baixa. Pouco importa se você discorda. Pouco importa se o Brasil jogou feio (como alguns dizem).

Meu primeiro contato com futebol não me apresentou jogadores, mas sim, heróis. Meu primeiro contato com o futebol não poderia ter sido melhor.

Seja pelos jogos ao meio dia, seja pelo simples fato de eu poder assistir futebol 24 horas por dia, seja pelos uniformes escandalosos, seja pelo Brasil ter conquistado o tetra, seja lá o que for: eu te amo e te amarei eternamente, Copa de 94!

Em 1994, eu não fazia muita ideia do que era uma Copa do Mundo. Só sei que só se falava nisso. Resolvi perguntar para meu pai e ouvi dele que a Copa era “jogo de futebol o dia inteiro”. em um tempo que TV por assinatura era um sonho mais que distante, essa resposta foi música para meus ouvidos.

Fiquei ansioso esperando pela abertura do evento. E descobri que toda a ansiedade foi em vão, pois odiei a cerimônia. Aliás, não sei se foi pelo trauma de ver a Diana Ross fazendo aquele papelão, ou pelo simples fato de eu detestar qualquer tipo de enrolação, faço questão de perder toda e qualquer cerimônia de abertura e encerramento de eventos esportivos.

Passado isso, eis que no primeiro jogo, a Alemanha já me deixou encantado com aquele uniforme lindo. Aliás, cada uniforme maravilhoso que vi nessa Copa. Tudo era muito bonito e colorido, e mesmo aquela camisa Jeans dos EUA, ou aquela aberração que foi o segundo uniforme do México me deixaram encantado. Ainda tive tempo de ficar apaixonado pela camisa branca da Holanda, pelo azul eterno da Itália, pelos carnavalescos uniformes de Marrocos e da Irlanda, pelas camisas da Adidas, e pela emblemática camisa azul da Seleção Brasileira. Definitivamente, foi a Copa dos uniformes.

Com oito anos de idade, obviamente que eu não era lá profundo conhecedor de jogadores estrangeiros. Aquele mês foi o suficiente para eu conhecer meus primeiros ídolos gringos. Batistuta, Hagi, Stroichkov, Bergkamp, Larsson, e tantos outros que se tornaram referências para mim.

De longe, foi a Copa que mais reuniu craques e bons jogadores, na minha opinião, é claro. Praticamente, todo time tinha uma estrela, ou um jogador capaz de decidir partidas. E não eram só jogadores de ataque que eram estrelas, não. Baresi, Pagliuca, Preud´homme, Maldini, Aldair, Branco e muitos outros defensores me fizeram tomar gosto por sistemas defensivos.

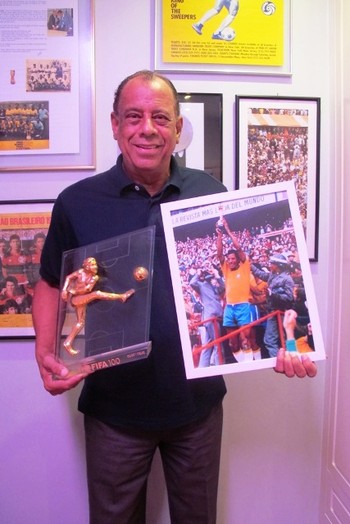

E o que dizer do Brasil? Taffarel, o citado Aldair, Dunga, Branco, Romário, Bebeto e Mauro Silva viraram meus heróis. Acredite se quiser, meu sonho era ser como qualquer um desses caras. Percebe-se que não consegui, entre outros fatores, por eu não ter talento para a prática do esporte bretão.

O gol de Branco contra a Holanda, o “Eu te amo” de Bebeto para Romário, o gol salvador do Baixinho contra a Suécia na semifinal, o pênalti defendido por Taffarel na final, todos esses momentos moldaram meu caráter futebolístico.

Hoje, dia 17 de julho, a final da Copa completa vinte e três anos. Vinte e três anos daquele que foi talvez o maior jogo que vi na vida. Não importa se não foi o jogo mais emocionante. Não importa se o nível técnico foi baixo. A final da Copa foi como a cereja de um bolo que eu insisto em lembrar o sabor vinte e três anos depois.

Praticamente todos os momentos que presenciei entre junho e julho de 1994 foram mágicos para mim. Levarei eternamente em meu coração e em minha memória cada segundo que vivi durante a Copa mais mágica que assisti na minha vida.

Deus salve Yekini e sua comemoração. Deus salve Baggio batendo o pênalti pra fora. Deus salve Escobar, esteja onde estiver. Deus salve a Romênia e a Bulgária, que tanto me encantaram. Deus salve Lalas e Balboa. Deus salve Meola. Deus salve Taffarel. Deus salve Ravelli. Deus salve a Copa de 94, e mantenha nosso amor intacto.