por Émerson Gáspari

Confesso que nem sei como aquilo foi me acontecer.

Recordo-me vagamente de algumas coisas: o hospital, o suor escorrendo pelo rosto do doutor, as dores atrozes, a face de minha esposa em prantos dizendo-me algo que não pude ouvir. Tentei me despedir dela, mesmo sem entender direito o que ocorria.

Não sei se consegui balbuciar um “Amo você!” antes de cerrar os olhos. Juro que tentei, com todas as minhas forças. Espero ter conseguido.

Minha esposa e o futebol foram as coisas que mais amei na vida.

Mas agora tudo ficou muito escuro, frio e ainda mais incerto, neste túnel estreito, longo e angustiante pelo qual atravesso, mesmo sem saber onde vai dar.

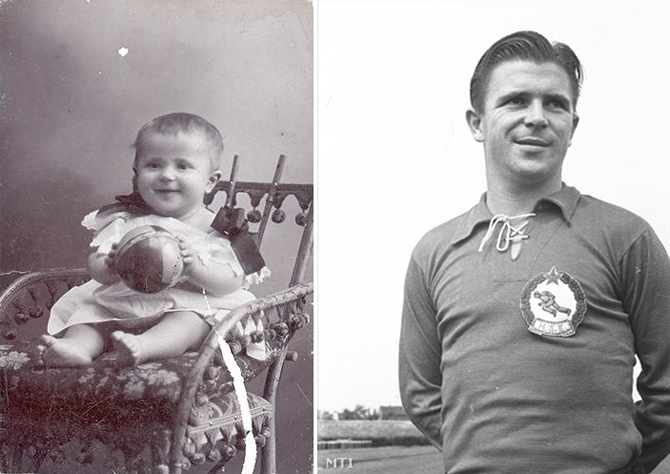

É nesse momento que me recordo de minha mãe, recentemente falecida, mas que passou por experiência semelhante, quando foi considerada clinicamente morta em 1968, justamente em razão de meu parto, que apresentara complicações.

De súbito, o corredor chega ao seu final e à minha frente surge uma claridade intensa, radiante, que ofusca os olhos, impedindo que se veja do outro lado.

Por um instante eu hesito. Até que a coragem sobrevém, tomo impulso e adentro o desconhecido. Imediatamente o cenário se modifica por completo.

Pareço pisar em algodão, pois o chão agora é todo branco e azul, irregular e muito, muito macio. Não vejo nada construído.

A paisagem é de uma beleza incomparável e o “teto”, todo azul, se encontra com o piso, branco-azulado, a uma distância incalculável, naquilo que, creio eu, costumam chamar de firmamento. Ao longe, árvores frutíferas abrigam pequenos grupos de crianças, todas vestidas de azul e branco, que cantam cantigas de roda, conversam e se alimentam de suas frutas.

Interpelo-me sobre o que aconteceu: será que morri?

Consigo lembrar claramente que estava com inúmeros problemas de saúde, desempregado e em situação difícil, esquecido pelos amigos, afastado dos familiares e que as únicas coisas que vinham fazendo minha vida valer à pena ultimamente, eram o amor incondicional de minha esposa e os textos baratos que eu semanalmente escrevia para o Museu da Pelada, com direito a resenhas formidáveis, depois.

Todavia, tudo isso agora soava deveras distante e irreal para mim.

Decidi me sentar e diante daquele vazio contemplativo, preferi fechar os olhos, atendo-me somente às lembranças do que vivi.

Pela minha mente, toda minha vida passou como num filme interminável. Os primeiros anos – a infância e adolescência – tão felizes, ainda na minha querida terra natal. Meus pais, os amigos, os professores do colégio Divino Salvador, os jogos do meu time, o Paulista de Jundiaí, acompanhados pela rádio Difusora ou no estádio Jayme Cintra.

Depois, os tão sofridos anos na fase adulta; já em Ribeirão Preto: a dura acolhida, a faculdade não completada, a fome, as oportunidades profissionais negadas, a triste desilusão com as pessoas, a morte dos meus avós e pais, o câncer de minha esposa.

Meio século de vida recordado em pormenores.

As alegrias, tristezas, conquistas, frustrações, amizades, conflitos, doenças, amores…

E me emocionei muito, muito, muito!

Em meu coração, a saudade infinita do amor de minha vida; a primeira vez que a vi, o primeiro beijo, o casamento, nosso convívio tão prazeroso, apaixonado, que chamava a atenção de todos pelo modo singular como nos amávamos.

Além do sentimento de missão inacabada, por não conseguir sequer sobreviver como escritor esportivo e ainda por cima, justamente quando o Museu da Pelada entra na minha vida, perco as resenhas, as amizades, o direito de escrever transmitindo todo o meu saudosismo por um tempo no qual o futebol viveu seu auge.

Permaneci ali, sentado e introspectivo, por um período que não consigo mensurar.

Ao final, só me restou o sentimento de gratidão pelas experiências que pude ter e por isso mentalmente agradeci ao Criador, desculpando-me pelas vezes em que blasfemei ou não fui um bom filho. Então, abri os olhos e a paisagem permanecia a mesma. As árvores, as crianças ao longe. Foi como se aquele tempo incomensurável que passei recordando toda minha vida, na verdade representasse alguns poucos segundos, no céu. Muito intrigante… especialmente quando olho para baixo e tomo um susto!

Sem que eu houvesse me apercebido antes, vejo que minhas mãos estão menores.

Não apenas elas; mas também meus braços, pernas…todo meu corpo parece pequeno. Infantil, eu diria. Apalpo meu rosto e sinto sua maciez, a ausência de barba. Talvez eu esteja com meus dez anos de novo… mas como e porque?

De repente, as crianças param de brincar e uma delas vem ter comigo. É um garotinho mais ou menos da minha idade (aliás, todas parecem ter uns dez anos, também).

Ele se aproxima e com um sorriso sincero, me convida:

– Venha com a gente! Já está na hora!

Sem fazer a mínima ideia do lugar para onde vão, obedeço. Até porque, não quero ficar sozinho. Ele percebe as dúvidas pairando em minha cabeça e começa a me explicar, no caminho:

– Percebi que você ainda está confuso. Não tenhas medo! Aqui, somos todos felizes; não há fome, guerra, doenças.

– Mas porque somos crianças? – pergunto, angustiado.

– A idade é mera ilusão! O ancião, o velho, o adulto, o jovem e a criança nada mais são que o mesmo ser, em épocas diferentes. Habitam o mesmo corpo, que apenas se modifica, entende? Aqui, somos crianças, pois é justamente nessa idade que possuímos o coração mais puro, livre de inveja, raiva, preconceito, ganância, avareza, competitividade, vaidade, ódio. Só temos espaço no peito, para o amor.

Confesso que estremeci com as palavras do meu amiguinho. Lembrei-me de que, em vários textos que escrevi em vida, aconselhei as pessoas a fazerem o mesmo que eu fazia: deixarem uma foto da infância sempre à mão para se perguntarem todos os dias: “Onde foi que me perdi de mim e como faço para reaver o coração que eu tinha?”.

Escrevia isso no fundo, por observar que a vida mundana prostituía nossos mais tenros sentimentos, transformando-nos em seres humanos piores, com o tempo. Isso lá podia ser chamado de “evoluir”?

– Você não precisa ficar triste, aqui! Todos nós temos uma vida celestial feliz e plena. E não sentimos tédio, pois costumamos vir para cá, todos os dias! – diz meu agora entusiasmado colega, apontando para frente.

Então olho e mal posso acreditar no que meus olhos testemunham: no meio daquele chão de nuvens, há uma imensa depressão, oval, com uma espécie de degraus em toda a volta, sendo que, bem no centro daquela cratera, existe uma superfície lisa. Boquiaberto, pergunto:

– É um teatro de arena?

– Não! É nosso campinho de futebol! – ele responde, já descendo alguns degraus.

Só daí, reparo nas traves (coloridas, como o arco-íris) e nas demarcações do campo (em branco) contrastando com o “gramado” (inteirinho em azul claro).

Juntamo-nos então, às centenas de garotos, todos atentos ao “campo”, onde um joguinho parece prestes a começar.

Surgem dois times mirins, um de azul e outro de branco. Todos descalços; aliás, como nós. Ninguém parece usar sapatos, no céu. E o jogo começa! Noto que não há xingos.

Não dão pontapés, nem ao menos cometem faltas. Jogam realmente muito bem! Melhor inclusive, do que eu costumava ver ultimamente na TV, quando era vivo.

Percebo na equipe branca, um garotinho quase ruivo, que parece se multiplicar, correndo, incansável, por todos os lugares do campo. E o reconheço:

– Cruyff?!

– Não sei! Mas esse aí não para em lugar algum; só falta querer jogar de goleiro! – esclarece-me o companheiro ao lado.

Então observo os demais garotos do time branco. O goleiro é o único que usa roupinha preta e só pode ser o Yashin, porque realmente é excelente debaixo dos três paus.

Há um loirinho bem alto, que atua ali atrás e sabe sair jogando como ninguém. Questiono meu parceirinho de arquibancada:

– É o Beckenbauer, não é?

– Não sei! Não conheço nenhum deles, pelo nome. Você o conhecia?

Noto que meu amigo não é exatamente um entendido de futebol e por isso, me ponho a lhe explicar um pouquinho de cada um. Interessado, ele me pergunta se conheço os demais, também. Olho mais um pouco e vejo um bem gorduchinho, cabelo penteado para trás, que chuta forte, com a perninha esquerda, gorda e curta.

– Só pode ser o Puskas… seu apelido era “canhãozinho pum”, lá na Terra.

Meu coleguinha solta uma gostosa gargalhada e pede:

– E quem são os outros?

– Olha; aquele branquelinho ali, que corre pela direita, muito rápido, driblando sem parar, com certeza é o Stanley Matthews. Já o garotinho negro, atarracadinho, na área, creio que seja o Eusébio. Ah… tem ainda aquele outro loirinho, que joga atrás, ao lado do Beckenbauer… é Bobby Moore, com toda certeza! Agora estou entendendo: é uma seleção mundial, formada por jogadores que já se foram… apesar de que tem gente aí no meio, que ainda não havia morrido, quando vim para cá… como é possível isso?

Ele me explica:

– Na verdade, todos que aí estão já se despediram da Terra. Acontece que nossos dias são contados como os dias de Deus, não como no calendário terrestre, entende? Você, por exemplo, está aqui, faz apenas um ou dois dias. Mas na Terra, isso deve equivaler a dez, vinte anos. Compreendes agora?

– Puxa – respondi surpreso – por isso, quando estava recordando minha vida, tive a sensação de que aquilo durara muito menos tempo do que na Terra, então!

– Sim, isso mesmo! Aqui, algumas coisas são diferentes: além do tempo, não existem vários idiomas, porque o céu pertence a todos, ninguém é dono de um território, um país. Note como os meninos dessa “seleção mundial” mesmo, que você falou, conversam tranquilamente, uns com os outros, em campo.

– Tem razão, amigo!

– E o outro time? Conheces alguém, também? – prosseguiu ele, curioso.

Fixo os olhos naquele gramado celestial (que loucura!) e começo a prestar atenção no time azul, agora. Aliás, um azul bem escuro, parecido com o manto de Nossa Senhora. Meu Deus! É a cor do uniforme reserva da Seleção Brasileira. Foi com ele que conquistamos nossa primeira Copa do Mundo. Será?

De repente, irrompe lá de trás, a figura de um garoto negro, alto, driblando os outros meninos na maior segurança… é Domingos da Guia, o “Divino Mestre”. Ele então se livra de todos e quando sai da área, entrega para um companheiro, que recebe o passe na maior categoria e começa a descer pela esquerda, atravessando o meio de campo.

– É Nilton Santos, o “Enciclopédia”!

– Ri, ri, ri… diverte-se de novo, meu amiguinho celestial.

– E aquele ali, negro e elegante, que recebeu a bola de cabeça erguida e fez um passe cheio de curvinhas é o Didi “Folha-Seca”.

– Ri, ri, ri… cada apelido gozado!

Nisso, noto que a bola vai parar no cantinho, para onde corre um garoto caboclinho, de perninhas tortas. Ele dribla para a direita e seus marcadores vão caindo sentados, um após o outro. Formam até uma pequena fila, antes de serem driblados.

– E esse doidinho, quem é? Ele é o que melhor dribla aqui; ainda bem que o chão de nuvens é fofo, senão a garotada ia se machucar, de tanto tombo que leva, com ele.

Pus a mão no ombro dele e respondi:

– Esse foi o maior driblador que o mundo já teve, querido. Chamava-se Garrincha e tinha os apelidos de “Anjo das Pernas Tortas” e de “Alegria do Povo”.

– Aqui ele é o que traz mais alegrias, mesmo… veja só como todo mundo se diverte, com os dribles dele.

Lancei um olhar mais apurado pela plateia e percebi que muitas meninas assistiam, também. O público mirim era variado: havia crianças loiras, morenas, negras, ruivas, amarelas, vermelhas, albinas… parecia até uma amostragem de todos os povos, ali reunidos, igualzinho eu costumava ver, quando era “vivo”, nas Copas do Mundo.

Porém, ninguém estava lá para se exibir, nem portava aqueles insuportáveis celulares. Em campo, também não havia juiz, muito menos VAR, porque ali – segundo meu amigo – ninguém julgava ninguém. “Que Maravilha!” – pensei comigo.

Volto minha atenção para a equipe azul: percebo facilmente que o goleiro é Gylmar e que o garotinho que corre pela lateral direita, com pinta de capitão, só pode ser Carlos Alberto Torres.

De repente, um dos “brasileirinhos” carrega a bola pelo meio e se livra da marcação de um rival fortinho, de pernas grossas, que logo identifico como sendo Obdúlio Varela. Trata-se de um moreno miudinho, de estilo de jogo clássico. Acredito ser Zizinho. Quando ele levanta a pelota para a área de trivela, tenho convicção disso.

A redonda chega até um garoto negro, espremido entre Bobby Moore e Beckenbauer. Súbito, ele se joga para trás e golpeia a bola com o peito do pé direito.

– Gente, esse é o Leônidas! Tá dando uma bicicleta!

Meu parceiro me conta que dois novatos, que chegaram ainda hoje ao céu, vão entrar em campo, agorinha mesmo: um deles, bem baixinho, cabeludo, começa antes e na primeira bola, desembesta a correr e a driblar, dando trabalho para a zaga.

– Parece que se chama Dieguito: é tudo o que sei! – revela meu acompanhante.

– Só pode ser o Maradona!

Então, a jogada prossegue. A bola vem pelo alto na área e ele, não a alcançando com a cabeça, soca-a para dentro da meta. Mas faltou malícia, pois todo mundo vê e o gol acaba não valendo. Tive ali a certeza de que era o próprio e ri, balançando a cabeça.

– O que foi? – pergunta meu amigo.

– Nada! – desconverso e indago sobre o outro que iria entrar.

– É aquele da equipe azul, ali: dizem que se chama Dico.

Olho para o garotinho negro, magrinho e não acredito no que vejo:

– Pelé! Não pode ser… meu Deus!

– Ei, desse aí me lembro, lá na Terra. Também, quem não o conhecia? Era o melhor de todos; o “Rei”! – conclui meu amiguinho, agora entusiasmado.

Então “Dico” (apelido de Pelé na infância) apanha uma bola na intermediária e vai vencendo seus marcadores. Atravessa o meio-campo e aplica chapéus, rente às cabecinhas dos adversários que se interpõe. Invade a área e marca um “gol de placa”.

Foi um jogo simplesmente “divino” – na acepção da palavra – como vocês podem imaginar. Ao final daquela inusitada pelada, todos nós da plateia nos levantamos e aplaudimos demoradamente.

Ninguém foi molestá-los, querendo tirar “selfie” para postar em alguma rede social, nem pedir a camisola azul de algum craque (sim, porque aqui no céu, todas as crianças usam uma espécie de camisola). Nada a ver com aqueles anjinhos barrocos, com asas e peladinhos, como nos acostumamos a apreciar, pintados em telas, aí na Terra.

Foi daí que, lembrando no nosso mundo, me fiz triste novamente, por relembrar de minha esposa, exatamente quando deixávamos o “estádio”, sabendo que amanhã haveria nova “pelada no céu”, com aqueles craques todos.

– Porque estás triste, se o Paraíso é lugar apenas para alegrias? – questiona meu amiguinho celestial.

– Porque não sei o que é felicidade longe do futebol e de minha companheira! Sem um ou outro, não tenho alegria plena.

Nisso, noto que uma criança se aproxima ao longe, trazendo outra pelas mãos, a qual chora muito. Porém, mesmo em prantos, ela traz consigo um andar suave, que a mim, soa familiar.

Quando se aproximam mais, quase desfaleço de tanta emoção: o jeitinho tímido, a pele morena, o cabelinho de índia, as canelinhas compridas, os dedinhos tortos dos pés, as mãozinhas delicadas, o rosto tão bonitinho, os olhinhos puxados.

– Juciara! É você, minha querida?

E ela, com as lágrimas escorrendo pelo rosto a lhe encharcar o largo sorriso, responde com voz baixinha e meiga, apenas, a frase que mais pronunciávamos nos últimos tempos, um para o outro, na Terra:

– Juntos, juntos, sempre juntos!

Abraçamo-nos com tamanha emoção, que até mesmo os que estavam à nossa volta, se emocionaram também. Por impulso, beijei muitas vezes a sua face e encerrei com um “selinho”. Foi daí que me arrependi, pensando que era pecado e que seria punido.

Mas meu amigo me tranquilizou, rindo e dizendo:

– Não se preocupe! Aqui somos todos, crianças: nossos gestos de carinho são sem maldade, sem malícia. Vivemos o amor mais puro, que vem do fundo dos nossos corações e se sofremos muito lá em baixo, aqui recebemos a dádiva da felicidade eterna. Agora sim, sois felizes para todo o sempre.

Lembrei-me das palavras de Jesus: “Vinde a mim as criancinhas, pois delas será o reino de Deus”. Era exatamente isso que estávamos vivendo, naquele lugar tão bom.

Despedimo-nos com a promessa de nos reencontrarmos no dia seguinte, no mesmo “estadiozinho celestial”. Meu amiguinho me pediu apenas, para que fosse mais cedo, pois queria conversar comigo, antes da partida.

Passei o restante daquele dia, muito feliz ao lado de minha amada. Colhi algumas flores (sim, elas florescem nas nuvens, aqui no céu) e com elas, lhe fiz uma coroa, para adornar sua cabeça.

Ela então me mostrou algo que trouxera consigo, do mundo: um indiozinho fantoche, chamado “Juço”, o qual, talvez por termos tratado como “filho” lá na Terra, havia – sei lá como – podido entrar também, a exemplo dos cães e gatos que algumas crianças carregavam, no céu. Muito interessante!

Outra passagem me veio à cabeça: a de Lázaro, quando questionado pelos outros – então espantados com sua ressurreição – sobre como era a tal vida em outro plano. Ele teria lhes respondido: “É engraçado… não notei muita diferença”.

Pois era mais ou menos assim que eu agora via as coisas, ali: uma espécie de mundo infantil, puro, sem maldade e no qual nossa missão, bem cumprida, resultara na felicidade eterna, sentindo Deus presente, o tempo todo.

Recostei-me ao pé de uma árvore e Juciara acomodou a cabeça em meu peito, sob a noite mais estrelada que já havíamos contemplado. Adormecemos.

Enfim, chegou o dia seguinte e me dirigi com minha Juci, até o “estadiozinho” mais cedo, conforme combinado. Ao descermos os degraus das arquibancadas, notei, entretanto, que os “torcedores” estavam no campo, ainda sem jogadores, pois a partida iria começar só mais tarde, um pouco.

Foi quando meu coleguinha, apontando para nós, levantou-se, dizendo para os demais, que permaneceram sentados:

– Eles chegaram! Aproximem-se amigos, estávamos vos aguardando, mesmo.

Quando terminamos de descer e cheguei ao seu lado, ele me apresentou a todas as outras crianças e disse:

– Este aqui conhece todos os jogadores que atuam em nossa liga celestial, como lhes falei. Por serem “deuses do futebol”, jamais perguntamos nada aos jogadores, por puro respeito. Gostaríamos que você nos contasse sobre cada um deles. Como jogavam lá na Terra, em que times atuaram, quais títulos ganharam, enfim; suas histórias, dentro e fora dos gramados… podeis fazer isso por nós, irmão?

E eu, vendo aquelas carinhas tão simpáticas, ávidas pelas incríveis histórias que só o futebol proporciona e já me sentindo literalmente “nos céus” com aquela situação, respondi a eles, com alegria infinita:

– Queridos! Vou lhes contar todas as histórias que sei e até que elas se esgotem, creio que deverão ter chegado aqui também, dois amiguinhos meus, que saberão lhes contar outras, ainda mais legais do que as minhas.

Foi quando meu amiguinho me perguntou, já ansioso:

– E quem são eles? Assim já nos avisam, quando chegarem às portas dos céus!

Respondi, com um sorriso de satisfação:

– Serginho Pugliese e PC Cajuzinho… esses sim, são “ferinhas” ! Vocês não perdem por esperar! Com eles aqui, poderemos ter algo que vocês vão adorar: o “Museu da Pelada dos céus”…