Ele gostava de caçar igualmente ao Garrincha; ele tinha o mesmo perfil psicológico do Mané, e isso dentro e fora dos gramados; driblava para o mesmo lado, sempre, marca registrada do Garrincha; tanto ele quanto Mané foram lançados no futebol pelo mesmo treinador: Gentil Cardoso. Por que Luisinho Boiadeiro não virou, de fato, o herdeiro do maior camisa sete da história? Aliás, quem foi Luisinho Boiadeiro de quem hoje praticamente ninguém se lembra? Quantos “Garrinchas” continuaremos a perder?

por André Felipe de Lima

Antes de tudo, um necessário prólogo.

***

— Olha, Jaime, esse cara não leva muito jeito de bola. Você pode mandar pra frente a fim de ajudar o ataque. Eu cuido dele.

— Você manda, Beto. Vou tentar fazer um gol nesse treino e chamar a atenção do técnico pro meu futebol. Quem sabe não chegou minha grande oportunidade?

Esse diálogo entre um zagueiro e um lateral-esquerdo do time reserva do Bangu, em 1965, se referia a um jovem ponta-direita que pela primeira vez vestia a camisa dos titulares. O rapaz não tinha pinta de jogador; era magro, meio desengonçado e aparentemente fora de órbita, ou seja, parecia alheio a tudo em sua volta. O sujeito era tranquilo demais. Isso incomodava aqueles onde o sangue fervia ao ficarem frente a frente com uma bola de futebol. O garoto ouviu o papo entre os dois experientes jogadores. Não deu a mínima. Abaixou-se e apanhou um fio de capim para “palitar” os dentes.

Começara o treino. Logo no primeiro lance, o garoto recebeu a bola do lateral Fidélis (o mesmo que anos depois defenderia o Vasco). Não dominou a pelota e a deixou sair pela linha lateral. Ninguém chiou, mas olharam de forma enviesada para o jovem magrelo ponteiro, embora respeitando-o em consideração ao olheiro Nelsinho, responsável pela presença do garoto no Bangu.

O menino impetuoso não sentiu-se intimidado e ergueu a cabeça. No segundo lançamento dirigido a ele, pegou a bola no meio de campo e partiu driblando um, dois, três… chegou à linha de fundo e cruzou para dentro da área. Nenhum atacante aproveitou — lembram-se daquele lance do Garrincha cruzando para o Vavá na final da Copa da Suécia? Pois é, o rapaz repetiu a jogada de Mané. Parecia “incorporado” por Garrincha; estava endiabrado. Repetiu tudo aquilo inúmeras vezes, como Garrincha fazia. Foi aí que o tal de Jaime decidiu marcá-lo de perto. Nem precisa dizer o que aconteceu com o imprevidente e autoconfiante beque…

Jaime talvez tenha pensado, naquele instante, que deveria pendurar as chuteiras por ter sido tão humilhado por um menino “sem pinta de jogador”, “desengonçado”, mas simplesmente genial com a bola nos pés.

***

Quantos meninos um dia já foram chamados de “Garrincha”? Quantos despontaram em peneiras da categoria de base de grandes clubes driblando infindáveis vezes para o mesmo lado e deixando perfilados e paralisados outros meninos não tão bons de bola como ele? A embasbacada assistência das peladas jamais duvidara do que via: todos estavam diante de um “novo Garrincha”. Verdade indissolúvel precisa, porém, ser dita: “Quem é bom já nasce feito”. Mas, infelizmente, também é preponderante outra máxima: “O sol não nasce para todos”. Muitos daqueles pretensamente inexpugnáveis “Garrinchas” que conhecemos ou de quem somente ouvimos falar foram vítimas da aproximação destas duas máximas. Ao garoto não bastaria enfileirar “Joões” em um campo de terra batida ou num ardente asfalto de uma rua qualquer. Isso não garantiria a concretização do sonho (para ele e para quem o via jogar); não garantiria, portanto, a virtuosa convicção coletiva de que brotara mais um “Garrincha” para tornar o particular mundo de cada um de nós um pouco mais lúdico.

Hoje, confesso com uma cavalar e inconveniente dose de amargura não ouvir mais que um “novo Garrincha” surgiu, porém infindáveis vezes deparei-me ao longo da vida com definições do gênero.

Recentemente, recordei um destes camaradas cuja bola parecia escondê-la entre os pés. Pelo menos é o que li a respeito dele. Não o vi jogar porque o cara encerrou precocemente a carreira em 1968. Uma carreira, ressalte-se, que durou apenas quatro anos. Poucos recordam, mas o ex-jogador sobre o qual escrevemos chama-se Luís Moreira da Silva Filho, o popular (ou quase isso) Luisinho Boiadeiro, um ponta-direita, “sem pinta” e “desengonçado”, como definiram os ex-banguenses, Jaime e Beto, revelado no time de aspirantes do Bangu em 1964 e que integrou o elenco do time alvirrubro campeão carioca no ano seguinte. Disputou, entretanto, somente um jogo daquela histórica campanha, como cita Carlos Molinari, o mais relevante pesquisador da história do alvirrubro suburbano.

Lusinho Boiadeiro nasceu no dia 16 de março de 1941, no bairro de Vicente de Carvalho, subúrbio carioca. Chegou ao Bangu levado por Nelsinho, olheiro do clube, que o viu jogar no Continental de Irajá. Tinha tudo, mas tudo mesmo, para dar certo e tornar-se um dos maiores ídolos e craques já revelados pelo querido Bangu. Até mesmo suas tiradas se pareciam com as do Garrincha, o original, obviamente: “Quando meus marcadores pensam que vou pra lá, finjo que não, mas vou pra lá mesmo. É ou não é coincidência?”

Mas há situações na vida que ninguém consegue explicar. Tentam, mas esbarram no maldito pragmatismo que insiste em se distanciar da essência dos fatos. No fundo somos todos, infelizmente, assim, indefectíveis e inofensivos pragmáticos. Mas a história do Lusinho Boiadeiro é o que importa neste momento, não o nosso pragmatismo.

Quem foi, afinal, aquele jogador, aquele ponteiro que sempre deixava seus marcadores caídos com a bunda doída na grama? A imprensa carioca volta e meia falava dele. Às vezes — não se negue isso — falavam bem; outras, nem tanto. Entenderemos os porquês dessa inquietante dicotomia mais adiante.

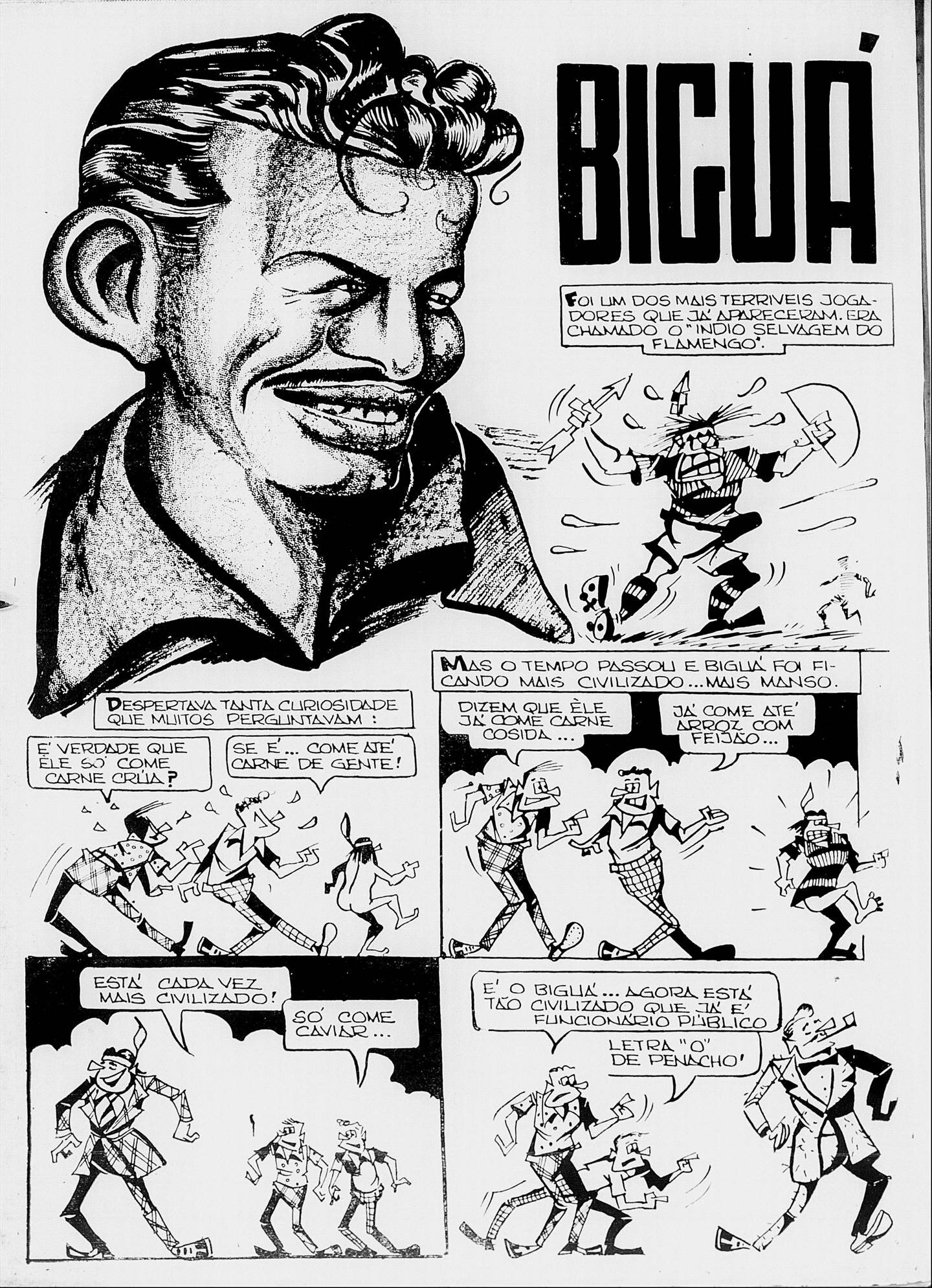

“ENCARNAÇÃO” DO MANÉ

“Nascimento de um novo astro: Boiadeiro tem tudo de Mané”, exultava o título de reportagem assinada por Geraldo Escobar, do saudoso e revolucionário jornal Última Hora, do não menos saudoso e revolucionário jornalista Samuel Wainer. Foi a primeira e alvissareira notícia sobre o garoto extraordinário que pintava o sete em Bangu.

“É o novo ídolo, que nos treinos faz o público vibrar com sua malícia com a bola. Luís Boiadeiro é a simplicidade em pessoa. Joga com uma naturalidade como se estivesse ainda no Brasil, de Irajá. Inventa jogadas, ilude o adversário com truques e mágicas que tonteiam e lhe dão campo para o malabarismo que termina sempre em gol. Nos treinos, quem não der a bola para Luís Boiadeiro fazer misérias pela ponta-direita, leva vaia da torcida. É a coqueluche alvirrubra e, dizemos mais: é sensação mesmo. Um futebol de gênio. É um Garrincha em potencial”, assim escreveu Escobar e, igualmente a ele, outros repórteres e cronistas da época que constataram do que era capaz de fazer com uma bola nos pés aquele matuto, que parecia poeticamente flanar sem compromisso ao invés de jogar bola.

Tudo o que Luisinho falava tinha um “seu” ou “sim senhor” embutido na frase. Dirigia-se assim até mesmo aos companheiros de time. Era “Seu Parada”, “Seu Araras”, “Seu” Ari Clemente (sua principal “vítima” nos treinos), “Seu Paulo Borges”… este último foi quem acabaria levando a melhor na “briga” com Boiadeiro pela ponta-direita do melhor time da história do Bangu. Sempre havia, contudo, aqueles que garantiam: “Luisinho Boiadeiro foi muito melhor que Paulo Borges”.

Após aquele estrondoso treino em que “entortou” Jaime e Beto, Escobar perguntou ao menino matusquela: “Em quem você se inspirou tanto para jogar assim? Tem algum ídolo?”. A resposta foi sem titubeios: “Ah! Me inspirei no ‘Seu Garrincha’. Gastei muito dinheiro para ver ‘ele jogar’. Mas ainda não sei fazer aquelas mímicas que ele faz. Vou tentando.”

Os treinos seguintes contaram sempre com um show do Boiadeiro. Num deles, a euforia foi tão grande da torcida que tentaram invadir o gramado para festejá-lo. A radiopatrulha foi chamada para conter a empolgada moçada.

Não faltava empenho e talento ao rapaz, que chegou a fazer um teste no Botafogo. O técnico do time juvenil era Paraguaio, outrora ponta-direita do alvinegro campeão carioca de 1948. “Não fiquei lá porque eu tinha pouca roupa. Me vestia mal e fiquei com medo que eles me gozassem. Aí não voltei mais”. O garoto Boiadeiro então bandeou-se para as Laranjeiras. “O ‘Seu’ Gradim me queria, mas aí o pessoal do Bangu me chamou”. E por lá o “novo” Garrincha permaneceu.

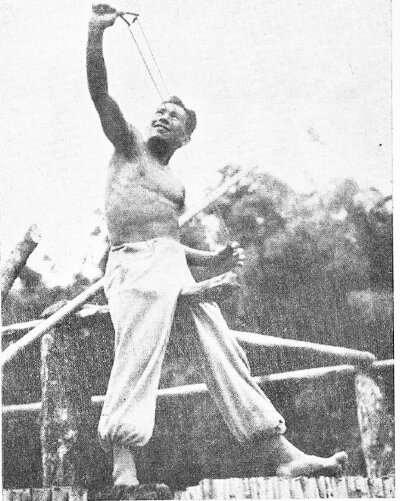

Mas, afinal, por que o inusitado apelido? Luís trabalhava em um estábulo, em Irajá, no subúrbio carioca, onde cuidava de vacas e bois. Dizia que ajudava a proprietária do local e que ela o criara. A vida de Luisinho era aquilo tudo, vacas, bois, pasto…

Uma vez o Bangu foi jogar em Juiz de Fora (MG). Como de costume, Luisinho “acabou” com jogo. Na manhã seguinte, no café da manhã do hotel onde a delegação banguense se hospedara, um cartola percebeu Lusinho cabisbaixo. Viu-o triste e até imaginou que o rapaz adoecera. Na dúvida, pediu a um médico que o examinasse, mas Lusinho não quis. Disse apenas que estava com muita saudade de sua vacas e que desejava ir embora. Um cartola enfureceu-se e tomou dele o dinheiro do “bicho” que recebera pela vitória em Juiz de Fora. Luisinho nada falou. Humildemente, ele retirou do bolso da calça a “pataca” de 60 mil cruzeiros e entregou-a ao dirigente insano, mostrou ao mesmo a passagem de volta para o Rio que comprara. Mas Lusinho não embarcou sozinho. Voltou com seus companheiros. No clube, ao tomar conhecimento do caso, o presidente do Bangu, Euzébio Gonçalves de Andrade e Silva, mandou imediatamente que devolvessem o dinheiro ao rapaz. Foi feita a justiça. “Treinar é chato. A gente põe meia, calção, chuteiras, atadura, mas para quê? Jogo, não: a gente sabe que vale no mínimo um bico nas canelas, dado de graça pelo beque adversário. E jogo é jogo; treino é treino. Eu, confesso, não gosto de treinar mesmo não; ainda mais um tal de individual. Esse mata qualquer um. Prefiro dar pique atrás de vaca que foge do cerrado.”

“DRIBLES” CONSTANTES NOS TREINOS

Luisinho levava uma vida difícil. Era muito pobre. Com os 60 contos que ganhava, sustentava seis sobrinhos. Com o pouco que sobrava comprava uma muda de roupa e pagava o transporte de Irajá a Bangu. Confiava plenamente no “Seu” Eusébio e no “Seu” Castor de Andrade, para ele “tudo gente boa” que aumentaria o “seu” dinheirinho, dizia. Acreditava também que o treinador “Seu” Gentil Cardoso estava feliz com ele. Também pudera. Lusinho driblava até seis marcadores em uma única jogada. Quem não queria um projeto de craque assim no time? E o menino se empenhava para garantir o mínimo para sobreviver: “Tenho que jogar para ganhar, porque ‘Seu’ Castor disse que que vai me dar uma camisa de frio de Copacabana. Mas não quero vermelha, não! Boi não gosta dessa cor.”

Um dia Lusinho Boiadeiro sumiu. Foram semanas sem aparecer no clube para treinar. Isso se repetiu várias vezes ao longo de 1965. Tanto o presidente Eusébio quanto Castor cogitaram comprar todas as vacas cuidadas por Lusinho em Irajá e transferi-las para o pasto da concentração do time na Vila Hípica de Bangu. Lusinho avisara ao Gentil Cardoso que “mãe estava doente”. Era sempre a mesma desculpa. Gentil, obviamente, não a digeriu: “E daí? Ele agora é médico?”

Tentaram de tudo para que o rapaz voltasse aos treinos. Procuraram até uma moça chamada Julia de quem diziam ele gostar. Para o ponta-de-lança Roberto Pinto a “compra” das vacas resolveria o problema. Bastaria — garantira Pinto — colocar algumas no estádio e outras na concentração. “Aí, acho que nunca mais ele sai de Bangu.”

A relutância de Luisinho em permanecer exclusivamente no futebol despertara a curiosidade de muita gente para além das cercanias de Bangu. O garoto matuto que preferia ordenhar vacas a driblar (o que fazia magistralmente) com uma bola de futebol suscitava debates acalorados entre os cronistas nas redações. Um deles foi o indefectível Armando Nogueira, que definiu, em sua coluna no Jornal do Brasil, como “impressionante a excitação” dos banguenses em torno do jogador Luisinho Boiadeiro. Após ouvir os mais entusiásticos testemunhos no vestiário do Bangu, Nogueira abordou o jogador Parada, vedete do time, e emendou a pergunta:

— Então, Parada, que tal o Boiadeiro?

Nogueira ouviu na lata:

— O homem é um caso, viu! É um caso: dribla como o Garrincha…

Nogueira não se conteve com o depoimento do Parada. Queria ouvir mais sobre o garoto genial que o Bangu estava revelando. Descobriu que Gentil Cardoso queria preservá-lo mais, ou seja, lançá-lo devagar no time principal, sem afobação, porque na ponta-direita tinha um jogador, digamos, intocável: Paulo Borges. Melindrá-lo com a reserva poderia atrapalhar todo o time, que vinha bem no campeonato carioca. Mas Nogueira não se conformara. Percebera em Gentil Cardoso um “desinteresse aparente” em relação ao Boiadeiro. Tal como fez com Garrincha, por ele lançado no Botafogo, em 1953. “O menino ainda tem defeitos”, respondera o treinador ao repórter. Os tais “defeitos” eram “falta de objetividade” dos dribles e o “fôlego curto”.

Mas quem adorava o folclore em que se transformara Lusinho Boiadeiro era Castor de Andrade, que colocava lenha na fogueira: “Vou dar de presente para o menino uma vaca leiteira, que será o passatempo do menino para mantê-lo em Bangu e produzirá leite para alimentar os jogadores na concentração da Vila Hípica, em Bangu.”

Piadas à parte, Castor sabia que o clube detinha uma joia raríssima. Conscientizou-se disso quando o viu marcar um gol antológico naquele amistoso em Juiz de Fora. Boiadeiro driblou os beques e o goleiro e marcou o gol. No final do jogo, o cartola/bicheiro perguntou ao rapaz como ele conseguira marcar gol tão espetacular. Ouviu dele o seguinte: “Pois é, doutor, os beques deles ficaram preocupados com o Parada, com o Paulo Borges e, enquanto eles cercavam as feras, o mosquitinho aqui ia e picava eles por trás.”

O garoto, porém, não ganhou a tão almejada vaca leiteira, mas uma dentadura nova. Os companheiros do Bangu não perdiam a piada. Diziam que Lusinho, com a boca novinha em folha, agora riria até da desgraça alheia.

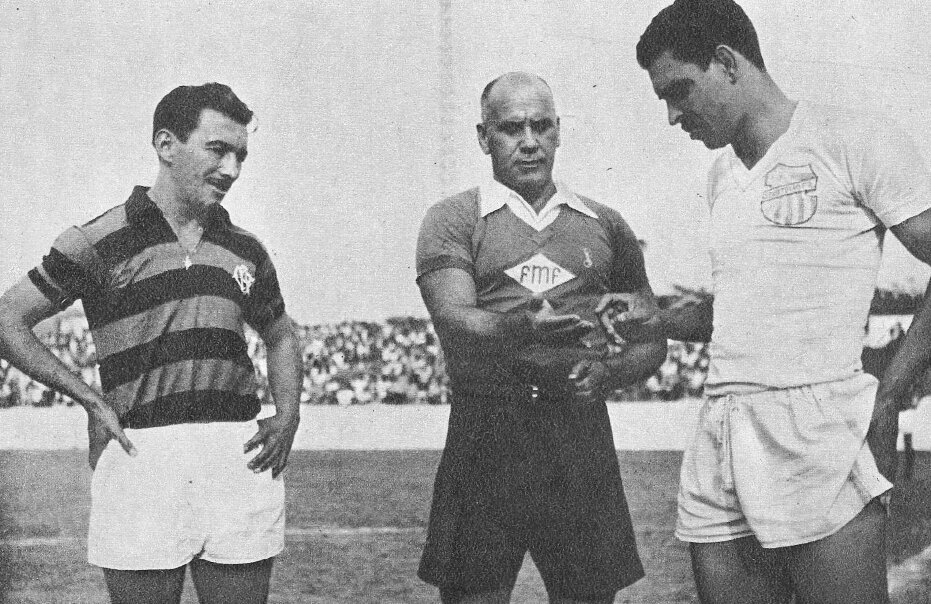

No ano seguinte, Garrincha partia para o Corinthians, deixando tristonhos os botafoguenses. Em Bangu, Lusinho permanecia sem saber se deseja um estábulo ou uma bola de futebol. Permanecia faltando aos treinos. O clube ora o multava, ora fazia vista grossa. Parecia que o destino do “novo Garrincha” estava selado. As sucessivas faltas aos treinos pareciam, entretanto, não incomodar olheiros de clubes rivais. O Fluminense queria levá-lo para as Laranjeiras. Mas Boiadeiro, que também se revelara um bom alfaiate, dizia que de Bangu não sairia de jeito algum, embora tenha treinado no Grêmio Maringá do Paraná um ano antes de chegar ao Bangu. Talvez o menino fosse mais efetivo naquele time campeão carioca de 1966, mas uma contusão no menisco após uma entrada violenta de um marcado invejoso e rancoroso o afastou do time por mais de dois meses. Coube ao notório médico Arnaldo Santiago operá-lo na Casa de Saúde São Geraldo. Durante a campanha do título alvirrubro, Lusinho Boiadeiro entrou em campo uma única vez, contra o Flamengo, no primeiro turno.

EM BANGU, NÃO DAVA MAIS

No começo de 1967, Eusébio de Andrade, o presidente do Bangu, chegara ao limite da paciência. Ele não suportava mais o desinteresse do Luisinho com o futebol. Havia meses que o jogador não aparecia para treinar até que na primeira semana de abril deu as caras no clube. O novo treinador, Martim Francisco, permitiu que o rapaz treinasse. Para variar, mais um show de bola. Coube ao treinador deslocar Paulo Borges para o miolo do ataque e escalar o “novo Garrincha” na ponta direita contra o Botafogo. “Escuta aqui, rapaz, você precisa se acostumar a tomar uns ares de Bangu, gostar mais da grama daqui e esquecer o pasto das boiadas. Outra coisa, o sol de Bangu é muito bom, principalmente pela manhã, e por isso é mais um motivo para você não sumir de vez em quando”, sugeriu Eusébio de Andrade, mas a resposta do Boiadeiro foi imediata: “Eu sei disso, presidente, mas o sol de lá é bom também.”

Mas era tarde. Não havia mais espaço para folclore. Luisinho não se emendava. No dia do jogo contra o rival, ele não apareceu. Foi a gota d’água. O Bangu não poderia puni-lo porque o jogador não tinha contrato assinado. Isso, aliás, era a queixa do Boiadeiro e, talvez, o principal motivo para preferir as vacas e não o Bangu. Castor de Andrade entrou na jogada e bem ao seu estilo, emendou: “Aqui, menino, você não fica. Vou emprestar teu passe ao São Cristóvão, e de graça.”

Boiadeiro recusou-se ir para o time da rua Figueira de Mello. Mas a ousadia para enfrentar uma ordem de Castor era completamente infrutífera. O jogador teve de acatar a decisão do cartola do Bangu. Mas o São Cristóvão é que sofreria as consequências. No dia seguinte após assinar o contrato, todos esperavam Boiadeiro no clube. O cara sumira novamente. Os dirigentes do clube rescindiram imediatamente o contrato, com o aval do técnico José do Rio a quem Luisinho Boiadeiro prometera emendar-se.

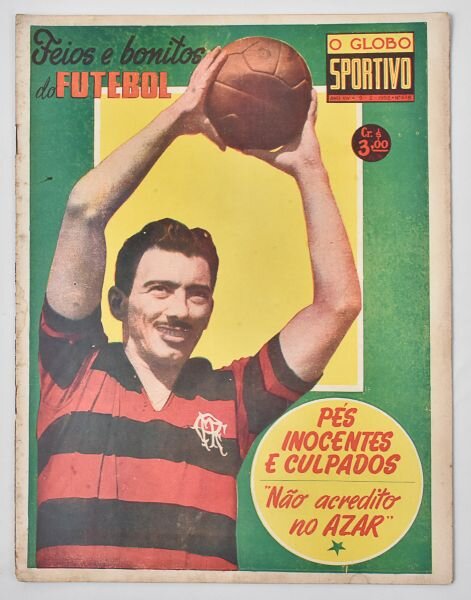

Mas um craque como ele não poderia ficar fora do futebol. Muitos pensavam que para tudo, em relação a Luisinho Boiadeiro, haveria uma solução. Mas com as portas fechadas no Bangu e no São Cristóvão estava difícil acreditar que a carreira dele lograria êxito. Em abril de 1968, uma luz surgiu. Com o passe livre recebido do Bangu, o jovem craque foi levado pelo lateral Paulo Henrique para testes no Flamengo. Na época, todos reconheciam seu valor. O goleiro Castilho, já em fim de carreira, convidou-o para jogar com ele em Belém do Pará. Um olheiro do XV de Novembro de Piracicaba também o queria. Mas o convite do Flamengo era irrecusável. A chance de ouro, porque o ponta-direita titular, o Carlos Alberto, estava se recuperando de uma contusão e mal começara a treinar com bola.

Boiadeiro seria solução para o Flamengo. Ele sentou-se no saguão do estádio da Gávea para aguardar Aristóbulo Mesquita. Os torcedores que estavam lá de plantão conheciam Luisinho. Sabiam da fama dele de “novo Garrincha”. Queriam saber como conseguira o passe livre, se continuava cuidando das vacas em Irajá e, o principal, se ainda rolava um caroço num campo de futebol. Mas aquele Luisinho não estava feliz, não era o Luisinho com tiradas à “Mané”.

“Já não havia mais ambiente para mim. Tudo porque não houve acordo para renovação de contrato (que existiu informalmente, frise-se). Nada custei ao clube (o Bangu). Era amador quando fui treinar no estádio Proletário. Nessa época, o clube estava no Norte, em excursão, e por iniciativa do então diretor Válter Gonçalves eu assinei um contrato (sic). Mas ganhava muito pouco: apenas NCr$ 60,00 mensais. O dinheiro não dava e o sr. Castor de Andrade, que foi quem me ajudou muito, ainda me deu uma melhoria com um aumento para NCr$ 92,00. Na semana do jogo Botafogo x Bangu, que terminou 0 a 0, seu Martim (Francisco) precisou de mim e foi me chamar em casa. Havia se machucado um atacante, não me lembro quem. Treinei e no coletivo nosso ataque, formado por mim, Paulo Borges, Cabralzinho e Aladim, marcou cinco gols. ‘Seu’ Martim me pediu então que eu fosse à casa do presidente (do Bangu) Eusébio para assinar (o contrato). Fui disposto a pedir NCr$ 4 mil de luvas, mas queriam me dar NCr$ 1.500,00 e NCr$ 250,00 mensais, por um ano. Relutei e disse ao sr. Eusébio que não ia aparecer para jogar. Fiquei mesmo em casa e eles tiveram que botar o Élcio. Resultado: ficaram zangadíssimos, passaram a me chamar de maluco e nunca mais tive outra oportunidade. Não falavam mais comigo e já me sentia sem clima. Não se pode brigar com o patrão, eu aprendi isto. E graças ao sr. Castor pude receber o passe (livre).”

Mas as condições físicas do Luisinho Boiadeiro estavam aquém do desejável para um jogador de futebol. Miraglia explicou a ele que seria melhor voltar á Gávea em melhores condições. Lusinho jamais retornou à Gávea.

O “novo” Garrincha sumira definitivamente do futebol. Nunca mais ouviram falar dele. Somente em 1972, o repórter Eliomário Valente, do Jornal dos Sports, foi atrás da grande pauta: Quem fim levou o “Garrincha” do Bangu?

“Talvez seja tarde para voltar, mas bem que eu gostaria. Vibrava com tudo que fazia. Para mim, o futebol não tem mistérios. É só pegar a bola e jogar o mais simples possível. Nada de complicar ou inventar. Um drible não tem nada de mais, a gente pega a bola, olha e executa a jogada. Fiz poucos gols em minha vida, mesmo porque o gol, para mim, nunca foi tentação. Preferia preparar para os companheiros. Sempre fui assim. E assim morrerei.”

Luisinho Boiadeiro estava afastado do futebol desde 1968. Seu derradeiro clube foi o Barra Mansa. Não gostava de tocar no assunto. Respondia sempre que “águas passadas não movem moinhos”. Mas decidiu desabafar com Valente. Disse que a “inveja” que sentiam dele, quando seu nome era publicado em todos os jornais, foi um dos fatores que aos poucos fez com que desgostasse de jogar bola.

Aquele ambiente do futebol foi entediando-o, diluindo-o como ser humano. Tornando-o um suco amargo. Muito humilde, Lusinho não estava preparado para ser jogador de futebol, ou melhor, não souberam prepará-lo, atraí-lo como deveria. Culpados? Muitos e ninguém, mas certamente um sistema arcaico que perdura até hoje nas bases do futebol brasileiro.

Luisinho, que não bebia e nem fumava, gostava das vacas, mas também de uma boa pelada nos campos de terra batida espalhados por Irajá ou mesmo no asfalto das ruas do bairro. O futebol não o quis, mas ele viu seu irmão mais novo, o Jaburu, que também “lembrava” o Garrincha, destacar-se em 1975 na base do Vasco, mas sem ir muito longe, igualmente ao irmão.

Naquele mesmo ano em que o menino Jaburu começava a sonhar, Lusinho Boiadeiro vivenciaria algo que mudaria completamente sua vida.

VIRADAS QUE A VIDA DÁ

Era uma tarde. Lusinho caminhava pela rua quando se deparou com um gesto covarde: um camarada espancava um menino. Um espírito de justiça invadiu sua alma. Atracou-se com o agressor do garoto e o espancou até dizer “chega”. Quando percebeu que o menino estava bem e salvo, deu as costas e foi-se embora. Seu erro. Talvez achasse que o cara em que bateu era mais um dos marcadores que deixara humilhados e estatelados no gramado após seus intermináveis dribles. Foi, sim, seu erro fatal virar-se. Erro mortal. Jamais poderia dar as costas ao ofendido e ensanguentado covarde a quem acabara de dar uma justa lição. Ouviu-se somente o estampido. Um único tiro a cruzar a rua e atingir Lusinho… em cheio. Na coluna. Da forma mais covarde possível pararam aquele que seria o herdeiro do Garrincha.

Luisinho sobreviveu, porém paralítico. Imediatamente perdera tudo. O dinheiro, que já era escasso, sumira de vez. Recebia somente 538 cruzeiros que, mensalmente, a Fugap dava a ele para “sustentar” a esposa e os três filhos menores. O pai do lateral Paulo Maurício, do América, ajudava-o. Faziam o mesmo o lateral Fidélis, seu ex-companheiro no Bangu campeão de 1966, e Luís Valentino Galo, médico do América, que o ajudava anonimamente com exames e medicamentos caríssimos antes de todo o drama de Lusinho ser revelado à imprensa. Até mesmo uma carta ao Gerson “Canhotinha de Ouro” escrevera. No texto, Lusinho pedia socorro. “Comovido, Gerson leu a carta numa emissora de TV. Após cinco minutos da leitura, um telespectador ofereceu 10 mil cruzeiros para atenuar a dor do Luisinho. Fidélis, um parceiro como poucos, jogava no Vasco. Pediu a todos os jogadores do time que colaborassem com a lista em prol do ex-ponta. Em meio a toda rede de solidariedade, surgiu a ideia de um jogo beneficente. Quantos craques foram ajudados assim? Recordo-me do Fausto, a “Maravilha Negra”, nos anos de 1930. A rede de solidariedade foi intensa. Houve também o grande craque baiano “Dois Lados”, do “mais querido” Ypiranga dos anos de 1920 e 30. Cego e muito pobre, a Bahia inteira o ajudou. Lusinho, ao contrário destes dois gigantes da história do futebol, não conseguiu ingressar na galeria de ídolos nem mesmo de Barra Mansa. Ninguém compreendeu a alma dele em Bangu. Era mais fácil o caminho do folclore, do deboche. O dinheiro escasso que recebia da Fugap não dava nem para se alimentar direito. Era comum, durante as intermináveis terapias realizadas na ABBR, no Jardim Botânico, vê-lo desmaiando nas mesas de exercício. Fraqueza. Fome.

Em 1976, o meia Geraldo, do Flamengo, que diziam ser melhor que o Zico, partiu prematuramente após durante uma cirurgia malsucedida para extrair amígdalas. O mundo do futebol mobilizou-se para ajudar os parentes dele. Refletindo sobre o caso de Geraldo e de Boiadeiro, o jornalista Cláudio Mello e Souza escreveu a crônica intitulada “Quando o futebol esquece”, em O Globo: “O nome a história de Luís Boiadeiro me foram recordados por minha mulher, Márcia Mendes[1], a propósito do jogo de ontem, em homenagem a Geraldo, mas em benefício da família de Geraldo (…) Fico pensando se o futebol, que nada ou pouco fez por Geraldo, e que por mais dinheiro que arrecade jamais poderá ressuscitá-lo, não poderia se organizar de forma a proteger ex-atletas para os quais a vida carrega a marca da morte. Não falo de proteção remota, mas imediata, capaz de dar a um ex-atleta não a esmola, que constrange, mas um emprego, que enobrece.”

Somente no dia 28 de dezembro de 1976, após um ano de o drama do Lusinho Boiadeiro ser revelado à imprensa, a Fugap e a entidade que representava os paraplégicos no Rio de Janeiro promoveram, no Maracanãzinho, um jogo de futebol de salão em benefício do ex-jogador do Bangu. Participaram Roberto Dinamite, Abel, Nielsen, Rubens Galaxie, Zico, Marinho Chagas, Rodrigues Neto, Osmar, Nilson Dias, Gilson Nunes, Edinho, Pintinho e Zé Mário. A preliminar foi um jogo de basquete em cadeiras de rodas — e a grande notícia! — com Luisinho defendendo um dos times formados por paraplégicos.

Mas aquele jogo não foi suficiente. Lusinho precisava de mais ajuda. Castor de Andrade deu para ele uma cadeira de rodas. Mas o gesto mais solidário e genuinamente comovente partiu do cidadão Manoel dos Santos. Um certo… Garrincha, que juntamente com Nilton Santos, Brito, Djalma Dias, Cafuringa dentre outros cobras jogaram uma pelada disputada no dia 7 de maio de 1978, em Miguel Pereira, em prol do Boiadeiro.

E foi assim, com uma pelada ali, outra acolá para ajudá-lo que Luisinho Boiadeiro foi sobrevivendo. Ele sonhou, como todos que sabem verdadeiramente jogar bola, um dia vestir a camisa da seleção brasileira, igualzinho ao seu ídolo: Garrincha. O sonho, ainda bem, será sempre herdado por muitos outros meninos iguaizinhos ao Lusinho, que um dia fez sorrir aqueles cujas retinas jamais os enganaram. Era, sim, “o novo Garrincha” diante dos seus olhos.

[1] No dia 9 de dezembro de 1979, Márcia Mendes morria de câncer, no dia do seu aniversário de 34 anos. Foi, sem dúvida, uma das personalidades mais célebres da TV brasileira ao longo da década de 1970. Para a esposa, Cláudio Mello e Souza escreveu um lindo poema: Teu corpo virou jardim/ Tens todo o tempo para brincar de amor/ e gozar o tempo, e possuir o vento./ Agora podes colher,/sem que ninguém te notes,/com tuas mãos de nada ter,/com teus dedos de teclas brancas,/os inesquecíveis miosótis./Agora já podes tocar:/onde estás ninguém ri/da tua versão de Satie./O tempo apaixonou-se por ti.

Já não te pode interpretar./É dor que não mata e nem cura./A contabilidade da usura.

E mesmo que a inveja não suporte/tens em mim, sempre a brotar,/os imperecíveis miosótis.