por André Luiz Pereira Nunes

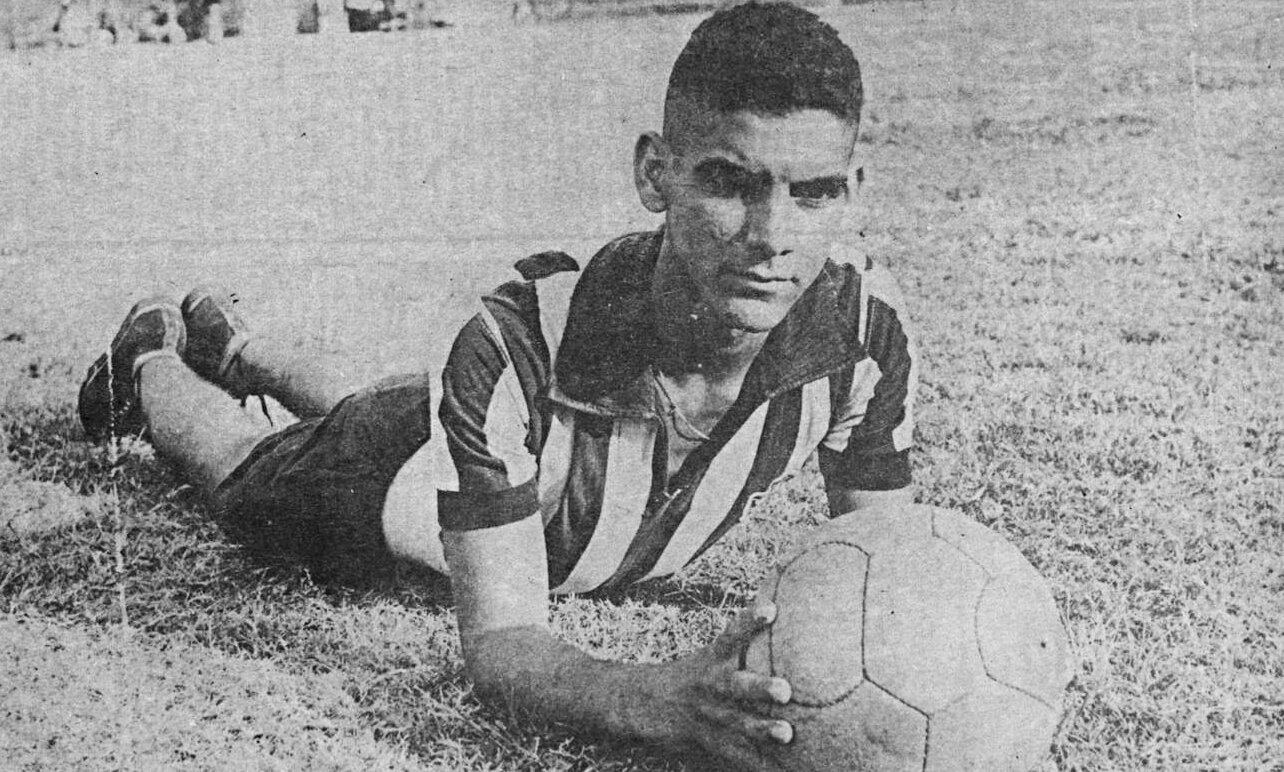

Camisas Negras: o time do Vasco, campeão carioca em 1923

Durante vários anos, não podiam ser inscritos na Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT) elementos que exercessem trabalhos braçais remunerados, tais como, garçons, vendedores, entregadores de embrulhos, condutores de bondes e guardas, estes últimos chamados à época de praças de pré.

O futebol, cuja origem sempre foi aristocrática, era praticado pelos chamados “filhinhos de mamãe”, pertencentes às classes mais abastadas. No tempo do amadorismo era proibido ao jogador receber qualquer tipo de rendimento dentro ou fora das quatro linhas.

A partir de 1914, foram criadas centenas de associações esportivas de âmbito popular filiadas às ligas independentes, entre as quais, a Liga Suburbana, uma das mais prestigiadas, fundada a 2 de março de 1915. Tamanha efervescência ensejou a Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT) a formular, em 1915, a segunda divisão e, em 1916, a terceira.

Em 1921, graças à profusão de clubes populares, a LMDT passou a organizar o Campeonato Carioca em duas séries: A e B. As sete agremiações mais abastadas integravam a Série A, enquanto as menores foram incluídas na B, com direito a acesso do campeão, por meio de repescagem, contra o último colocado da A.

No mesmo ano o lanterninha da Série A foi o Fluminense. Em 1922, o São Cristóvão e, em 1923, o Botafogo. O primeiro e o terceiro disputaram eliminatórias contra o Vila Isabel e o segundo contra o Vasco da Gama.

O Vasco, em 1923, ascendeu à Série A, disputando de forma inédita a elite do Campeonato Carioca. Já o Vila Isabel não obteve a mesma sorte, capitulando nas duas repescagens.

Torcida do Vasco relembra as origens do clube em São Januário.

O Gigante da Colina, por conseguinte, escreveu páginas honrosas em sua história, sagrando-se campeão carioca em seu primeiro ano na divisão máxima. Tal feito provocou uma imediata reação nas hostes adversárias, que ante à conquista cruzmaltina, temeram ter que disputar a Série B.

Os chamados grandes clubes promoveram então um projeto diabólico por intermédio de Mário Pólo, do Fluminense, Antônio Avelar, do America, e Samuel de Oliveira, do Botafogo, que consistia em considerar profissionais os humildes jogadores dos pequenos clubes, cujos pecados eram apenas o de ganhar a vida fora do âmbito futebolístico. A medida, na verdade, visava atingir o Vasco da Gama, o qual tivera a ousadia de derrotar os chamados grandes clubes em sua primeira participação entre eles.

Coube a Samuel de Oliveira, em sindicância, apontar os supostos jogadores profissionais, todos pertencentes ao Vasco e às pequenas agremiações. Do America, Fluminense, Botafogo e Flamengo não apareceu sequer um nome. E eram justamente esses que a partir de 1913 mais profissionais introduziram ilegalmente no futebol.

A famigerada lista foi, portanto, apresentada por Mário Pólo em assembléia da Liga Metropolitana. Coincidentemente, não havia nenhum branco entre os indicados, apenas os chamados homens de cor. Ficou, então, comprovado o caráter racista da denúncia.

Os chamados grandes clubes, através de Mário Pólo, conclamaram os pequenos a afastar de seus elencos os supostos profissionais. Caso contrário, os grandes se retirariam da Liga Metropolitana para fundar outra entidade.

A decisão final foi tomada em assembléia geral e é tida até os dias de hoje como uma das mais emblemáticas e memoráveis. Mário Pólo era o líder dos chamados grandes clubes enquanto Barbosa Júnior, do Mackenzie, representava os pequenos. Pólo era um homem culto e se notabilizava pela excelente oratória. Já Barbosa Júnior, alto funcionário da Central do Brasil, era um político habituado a comícios em praça pública.

Para taquigrafar a ata da assembléia, Pólo trouxe uma funcionária da Câmara dos Deputados. Barbosa Júnior levou grande vantagem oratória sobre seu oponente, alegando que o propósito dos grandes clubes nada tinha de esportivo, era puramente racista.

A confusão foi tremenda. Mário Pólo pediu a suspensão da reunião por dez minutos na tentativa de acalmar os ânimos. Durante esse intervalo, chamou o então jovem Ari Franco, do Bangu, e ambos confabularam a sós.

Reabertos os trabalhos, Pólo, para salvar a situação, exclamou:

– O nosso propósito nada tem de racista. Tanto isso é certo que o Bangu tem jogadores de cor e acaba de aderir à nossa causa”, exclamou.

Tudo, porém, houvera sido combinado no momento, pois o Bangu fora um dos clubes mais atingidos pela nova ordem.

Ao ser posta em votação, a proposta dos grandes foi amplamente derrotada e rejeitada pela maioria. Os pequenos clubes, consequentemente, permaneceram na Liga Metropolitana, enquanto os grandes fundaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos (AMEA).

Curiosamente, a ata dessa assembléia, realizada em 1924, não existe porque a tarquígrafa da Câmara dos Deputados nunca a transcreveu. No ano seguinte, Álvaro do Nascimento e o benemérito vascaíno Aníbal Artur Peixoto, em vão, tentaram obtê-la, mas a mesma desapareceu completamente por conveniência do astuto Mário Pólo.

O Campeonato Carioca da Liga Metropolitana passou a ser constituído por Vasco, Andaraí, Ríver, Vila Isabel, Carioca, Mackenzie, Mangueira e Palmeiras.

Os clubes nobres, conforme mencionado, criaram a AMEA, na qual alinharam Fluminense, Flamengo, São Cristóvão, Botafogo, Bangu, America, Helênico e Brasil.

A extinção da prática de racismo, em 1925, se deve, exclusivamente, ao presidente do Vasco, José Augusto Prestes, José da Silva Rocha, Barbosa Júnior e ao jornalista Álvaro Nascimento, com o apoio do jornal “A Pátria”, do notório cronista João do Rio.