por André Felipe de Lima

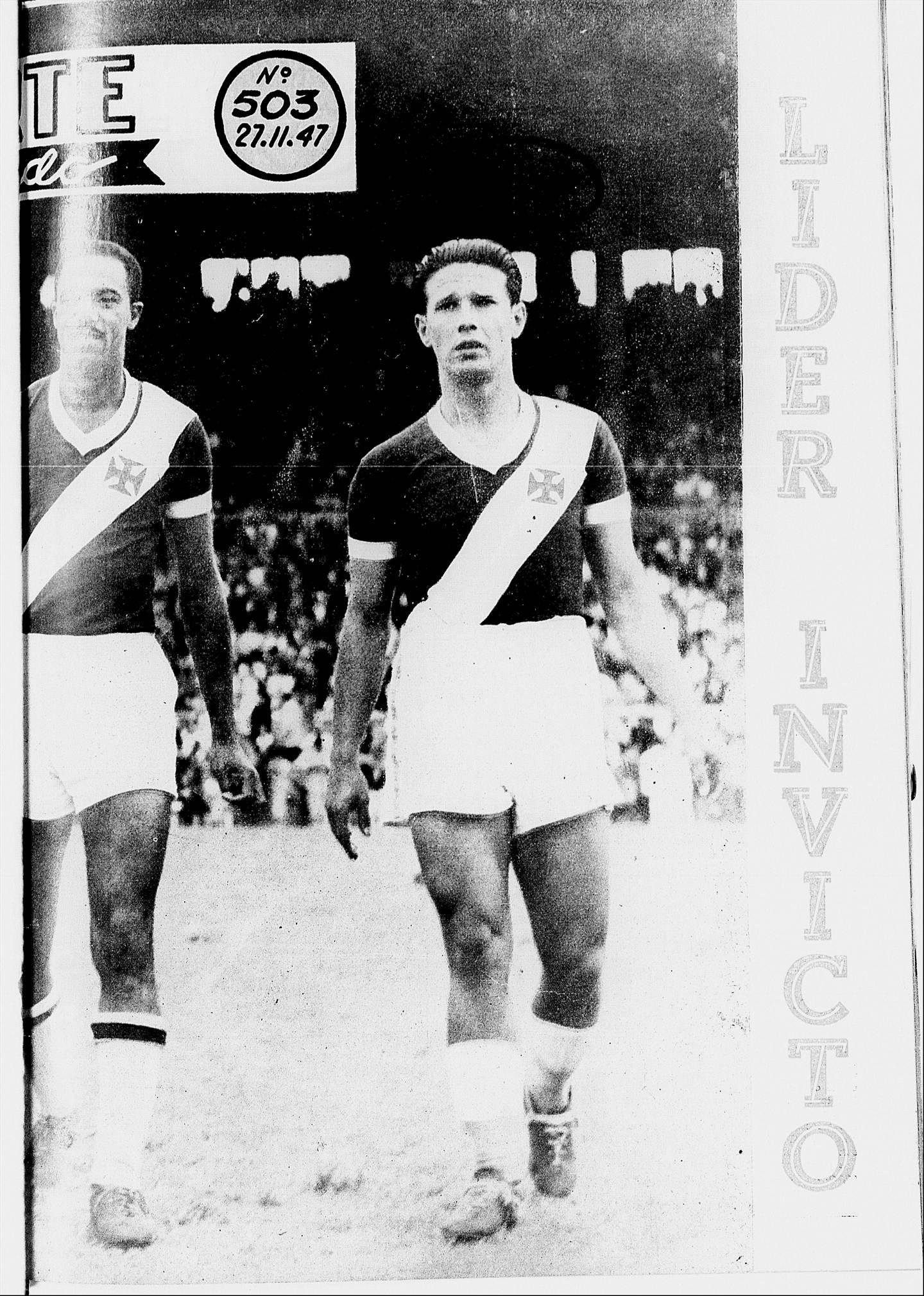

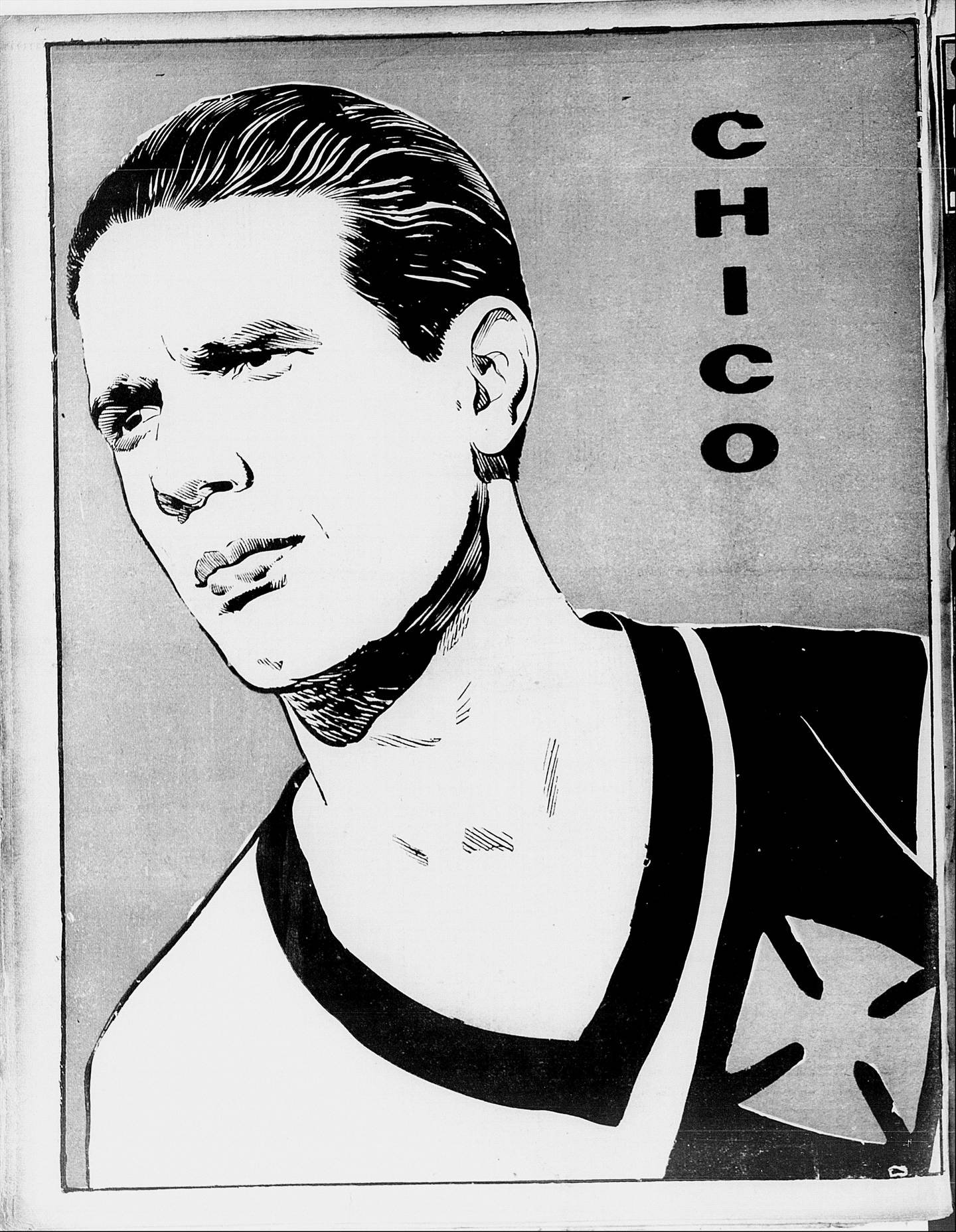

Os gaúchos não se destacam apenas pela garra e pelo espírito combativo — muito pelo contrário — se as gerações mais novas deleitaram-se com a habilidade de um Ronaldinho Gaúcho, outras podem dar testemunhos de um craque gerado no sul. Chico, que era destro e iniciou a carreira como ponta-direita, foi ponta-esquerda do Vasco e daquele escrete da Copa de 1950, que tinha nada menos que seis titulares oriundos do time de São Januário. Era o Expresso do Vasco. Tinha todas as qualidades de um craque, com técnica, velocidade, drible fácil e chutes potentes e certeiros, com ambas as pernas. E, claro, a tal raça comum aos gaúchos: apanhou de sabre dos policiais argentinos na briga generalizada do Sul-Americano de 1946, em Buenos Aires, depois de revidar uma entrada maldosa de um zagueiro argentino. Naquela partida, teria um gol legítimo anulado pela arbitragem, que alegou impedimento. Marcou quatro gols na Copa de 50. Atuou no Vasco de dezembro de 1942 a 53.

Francisco Aramburu, o grande Chico, faria 100 anos neste dia 7 de janeiro de 2022. Ele nasceu em 1922, em Uruguaiana, e travava duelos memoráveis com Biguá, lateral do Flamengo, paranaense de Irati, no time rubro-negro desde 1941. Pareciam ferrenhos inimigos, mas atuaram juntos nas seleções carioca e brasileira. Em São Januário, o Vasco recebia o Flamengo, que tentava o “tetra”. Com o placar apontando 1 a 1, aos 43 do 2º tempo, Biguá ficou de costas para o gol, espreitando o que Chico faria, e Lelé bateu para o gol. A bola bateu na trave, na nuca de Biguá e entrou no gol. O lateral caiu chorando, ainda tonto com a pancada.

“A própria torcida do Vasco não festejou o gol com muita alegria, em respeito ao drama que eu vivia. E a primeira mão que se ergueu para me ajudar foi a do meu grande adversário, Chico. Ele me levantou, me abraçou com carinho, me consolou.” Respeito comum a outro futebol, de outro tempo, confirmado pelo depoimento de Chico: “Eu fui lá ajudá-lo, disse-lhe que erguesse a cabeça, porque ele não tinha culpa nenhuma. A dor de Biguá me feria. Naquele momento, chorei junto com ele. Naquela época o futebol tinha rivalidade dentro do campo, assim mesmo, se respeitando os adversários”. Biguá, grande amigo de Chico, morreu em 9 de fevereiro de 1989.

Chico também defendeu o Ferrocarril, de Uruguaiana, de 1939 a 41, e Grêmio, de 1941 a 43, antes do Vasco da Gama, pelo qual foi campeão carioca em 1945, 47, 49, 50 e 52, e campeão do primeiro Sul-Americano de clubes, pelo Vasco, em 1948. Jogou pela seleção na Copa contra a Iugoslávia, em 1º de julho de 1950, Suécia, no dia 9, Espanha, no dia 13, e Uruguai, no dia 16, a grande final.

Como todos os craques que estiveram em campo naquele Brasil e Uruguai de 16 de julho de 1950, no Maracanã, Chico sofreu e… denunciou. Ele confidenciou ao repórter Geneton Moraes Neto que o técnico Flávio Costa assumiu a responsabilidade pela derrota ao pedir ao lateral Bigode que mudasse o seu estilo [viril] de jogar. “Nosso treinador disse a Bigode que exigia disciplina. Se houvesse derrota com indisciplina, o indisciplinado seria o responsável. Se houvesse derrota com disciplina, ele, o treinador, seria o culpado. Bigode, então, modificou o estilo de jogo”, confirmou o ponta, que “pressentiu”, logo após o Brasil fazer 1 a 0, que, caso ele, Chico, não “parasse” Obdúlio Varela, o jogo estaria perdido. Pediu apoio a Ademir de Menezes e a Zizinho e ouviu dos dois que deveria seguir a recomendação de Flávio Costa.

O mesmo Bigode — descreveu Chico, sem citá-lo nominalmente à Geneton — levou um tapa de Obdúlio, o que todos os outros jogadores do escrete negaram: “Não posso deixar de dizer, porque vi: um jogador do Brasil levou um tapa de Obdúlio Varela. Por que ele diz que não levou, eu não sei. Mas levou, eu vi. Aliás, Obdúlio deu um cascudo. Os uruguaios tinham essa maldade. Davam um tapa, davam soco e cuspiam. Depois, diziam que estavam acariciando. Mas nunca admiti essa carícia comigo. Eu estava próximo do lance quando tudo aconteceu. Cheguei a pedir a Obdúlio Varela que fizesse comigo.”

Chico também cita um fator extracampo como aditivo para o fiasco diante dos uruguaios: a divisão do dinheiro que se obteria com a venda do lustre de cristal, conquistado por Jair Rosa Pinto, por ser considerado o melhor em campo em um dos jogos da seleção naquela Copa. Chico reclamou de barriga cheia porque saiu do Mundial com um terreno por ter feito um dos gols da campanha do Brasil. Outros jogadores ficaram a ver navios, sobretudo os da defesa. Os propalados terrenos eram concedidos apenas aos atacantes.

Pela seleção brasileira, Chico entrou em campo 21 vezes, conquistando 12 vitórias, 3 empates e marcando 8 gols. Encerrou a carreira em 1953, no Flamengo, e, durante muitos anos trabalhou como corretor autônomo de seguros.

Um dos melhores pontas da história do Vasco, Chico, morreu no dia 1º de outubro de 1997, no Rio de Janeiro.