“Ele é o jogador que tem alma. Isso é o que eu queria dizer: sem alma não há um grande jogador. Na decisão de 1978 contra o Vasco da Gama, ele tinha aquele impulso profético do gol. Rondinelli é um jogador de grande emoção, de grande coragem, de grande vontade de vencer, que crava no peito a estrela rubro-negra. Rondinelli é dono dessa mística da camisa rubro-negra, dono de uma torcida, de uma nação, de uma religião. Ele é o padre da religião apaixonante, ele é o ídolo de sangue da torcida”. Palavras de Nelson Rodrigues sobre o “Deus da Raça”, e é apenas o preâmbulo de uma grande história!

por André Felipe de Lima

Não é pretensão o título ali de cima. Sim, foi o zagueiro Rondinelli o responsável pelo início da maior era da história do Flamengo. Com o seu gol nos últimos momentos da espetacular final do Campeonato Carioca de 1978, contra o Vasco, Rondinelli, que hoje comemora seu aniversário, tornou-se a “pedra fundamental” de um longo período marcado pelas maiores glórias do time mais popular do Brasil.

Talvez, se Rondinelli não tivesse assinalado aquele gol, a história seria outra. Mas o “talvez” não coube na trajetória do zagueiro, que, após aquela conquista sensacional, foi elevado ao posto de “Deus da Raça” pelos fiéis torcedores do Flamengo.

Rondinelli é inesquecível para eles e para mim, um vascaíno, que sofri amargamente com aquele córner magistralmente batido pelo Zico, com endereço certo: a cabeça do Rondinelli. A subida canhestra do zagueiro na bola foi impiedosa com Leão. Que, com o seu notório “golpe de vista”, jamais imaginou que a pelota invadiria a rede cruzmaltina. Mas invadiu. E assim começou a história…

Rondinelli nasceu em São José do Rio Pardo, interior paulista, em 26 de abril de 1955, mas parece ser mais carioca que muitos que nasceram em um dos dois lados do Sumaré. Aprendeu a ser campeão desde cedo, e, obviamente, com o Flamengo. Foi bicampeão carioca de juvenil em 1972 e 73 e levantou o primeiro título profissional em 1974, o Campeonato Carioca, a primeira conquista daquela geração assombrosa.

Daquele título em diante, ver o nome de Rondinelli nas seleções da rodada dos jornais de segunda-feira era mais comum que feijão com arroz. E não havia botafoguense, vascaíno ou tricolor que torcesse o nariz para ele. O cara era bom mesmo. Logo, não escalá-lo em times da rodada corresponderia a uma perversa inveja dos rivais. Mão, portanto, à palmatória de todos, que se renderam ao Rondinelli.

Um dos seus fãs foi o técnico Carlos Froner: “É corajoso, dono de grande habilidade, bastante veloz e técnico. Bate quando acha que é preciso bater e pede calma aos companheiros na hora certa”. O gaúcho Froner sabia das coisas…

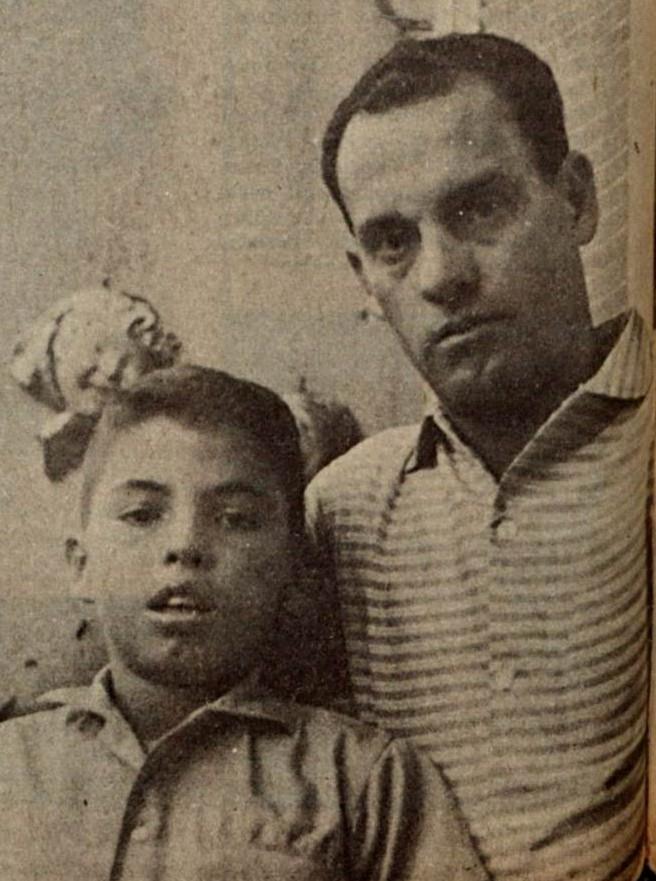

Rondinelli sempre foi um cara na dele. Tímido e avesso a elogios rasgados. Ficava vermelho quando os ouvia. Chegava a baixar a cabeça, como escreveu o repórter Luiz Augusto Chabassus, em 1976. Quem o levou para a Gávea foi o sergipano Velal, que jogou no Flamengo. Certo dia Velau (vejam só) decidiu montar uma oficina mecânica na cidade de Rondinelli. “Velal já havia trazido o Zanata (conterrâneo de Rondinelli) para o Flamengo. Fiquei muito empolgado quando, em 1970, ele disse que eu também poderia fazer testes no Rio”. Foi recebido por Jouber, que o aprovou. A família estava ressabiada. Não queria que o menino morasse sozinho no Rio. O avô Silvio (sempre ele) é quem convenceu os pais a o deixarem seguir no Flamengo.

Deveria ter crescido mimado, afinal tem quatro irmãs, e ele o único homem. Era de classe média. Estudava, mas gostava mesmo é de jogar bola. Os pais, ao contrário de muitas biografias de outros craques, não se importavam muito se o menino trocava as matinês de cinema nas tardes do fim de semana por uma pelada na rua. “Eles não ligavam para o meu interesse pelo futebol. Achavam que ia continuar estudando. Em compensação, meu avô Silvio, que já morreu, sempre procurou me incentivar”, disse Rondinelli, em 1976.

O vovô Silvio era um italiano de Luca, cidade próxima a Roma. Torcia efusivamente pelo “vecchio” Palestra Itália, e fazia questão de “doutrinar” o neto com as maravilhas de que eram capazes os craques palestrinos, como Djalma Santos, Tupãzinho, Ademir da Guia, Dudu e Servílio. “Ele queria que eu fosse um craque como eles”. Haveria de ser, sem dúvida, mas precisaria percorrer um longo caminho na Gávea.

No Rio, Rondinelli morava na concentração do Morro da Viúva com todos os meninos de sua geração de ouro, entre eles Geraldo “assoviador”. O garoto promissor do Velau, do Jouber, do Modesto Bria e do Valter Miraglia tornou-se presente em 1974. E presente em todos os sentidos semânticos e saudáveis que a impoluta palavra sugere. Rondinelli foi presente para o Flamengo, em especial. “Foi aí, no início de 1974, que assinei meu contrato de profissional com o Flamengo. Passei a ganhar 4500 cruzeiros por mês. Aluguei com o Cantarele um apartamento na Praia do Flamengo e tudo ficou melhor”. Melhor ficou mesmo para o Flamengo, que passou a contar com o mais eficiente beque da cidade.

Todo rubro-negro que se preza idolatra Rondinelli. Tanto que em muitas escalações de “times dos sonhos” do Flamengo, ele aparece lá, na zaga, “brigando” com cobras como Domingos da Guia, Reyes, Pavão e Mozer.

Em novembro de 1979, o carioca Luiz Allan de Almeida, autor do livro “Rondinelli, o Deus da Raça”, da Editora Fusão, fez uma pesquisa entre as diversas torcidas do Flamengo na época para saber quem era o maior ídolo da moçada na ocasião. “Fiquei surpreso com o resultado: ele é mais ídolo do que o Zico. Por quê? Rondinelli dá a sensação de ser amador, de jogar por puro amor à camisa, coisa que você não encontra nos outros. É disso que a torcida gosta”, declarou o apaixonado rubro-negro Allan de Almeida.

O histórico de Rondinelli permite isso. Houve um Fla-Flu amistoso em 1977 (vejam bem, amistoso) em que Rivellino tentou dar um balãozinho no zagueiro, na entrada da área, mas a coragem do beque foi impressionante. Rondinelli mergulhou nos pés do tricolor, e de cabeça tomou-lhe a bola. No final, deu Flamengo, pelo placar de 3 a 0.

“Sou sempre assim: na área, não brinco. Dou bico pra cima, para os lados, quero ver a bola sempre longe do gol do Cantarele. Agora, se der para sair jogando, sem trazer qualquer perigo para o nosso goleiro, então saio. Numa bola dividida, por exemplo, vou para ganhar. Ou paro a jogada ou saio com a bola dominada. Um adversário dificilmente leva vantagem comigo. Pensa bem: sou um dos últimos jogadores pela frente de um atacante. Depois de mim, só tem o Cantarele ou, no máximo, um jogador do Flamengo que venha na minha cobertura. E, às vezes, esse meu companheiro já chega meio vendido no lance. Então, ou ganho, ou paro a jogada. Mas sem violência. Decisão é uma coisa, violência é outra”, ensinou o craque, em entrevista realizada em 1977, com o saudoso repórter Raul Quadros.

MEU ‘MALVADO’ VASCAÍNO FAVORITO

O maior adversário de Rondinelli não foi propriamente um time de futebol. Foi um centroavante. Foi Roberto Dinamite. Os dois estiveram frente a frente pela primeira vez numa ensolarada manhã de sábado, em dezembro de 1972, decisão do Campeonato Carioca de juvenil. A peleja aconteceu no velho estádio da Gávea. O Flamengo venceu de 2 a 0 e ficou com o título. “O jogo ainda estava uma zero e o Vasco pressionava. O time deles era muito bom. O Fumanchu era o ponta-direita, o Gaúcho jogava na frente ao lado do Roberto. Sei que houve um córner, nós dois pulamos e ele me deu uma cotovelada. Quando caímos, quase rolando no chão, ele me deu uma cusparada. Nem vacilei, pisei na perna dele”.

O lance desdobrou-se em uma onda do Dinamite, que rolou no gramado, “urrando” de dor. O objetivo, claro, era convencer o juiz a marcar o pênalti. Mas o árbitro comeu mosca, ou seja, não viu o lance. Quatro anos depois, a mesma cena se repetiria com os dois quase se engalfinhando na decisão do terceiro turno do Campeonato Carioca de 76. Dessa vez o juiz viu. Era a forra do vascaíno.

“Com um minuto de jogo, o Vasco deu um ataque, e acompanhei o Roberto até a linha de fundo, protegendo a bola. Ele chutou, pensei, o juiz deu tiro de meta. Só que caímos fora do campo e tivemos um início de briga ali mesmo. O Cantarele havia batido o tiro de meta, o Renê (zagueiro vascaíno) já havia dominado a bola no meio de campo e eu, sentindo que havia levado a pior na briga, parti pra cima do Roberto, dando-lhe uma cotovelada. O Agomar (juiz Agomar Martins, que passou a cantar bolero em Porto Alegre) estava em cima do lance e deu o pênalti”.

Roberto recordou a jogada, e descreveu o final: “Bom, assim que levei a cotovelada, me atirei no chão. Era o que tinha de fazer, pô!, já que estava na área do Flamengo e o pênalti beneficiaria o Vasco. O Rondinelli ficou mais bravo ainda e disse ao Agomar que ele teria de nos expulsar, não marcar o pênalti. Bom, acabei batendo o pênalti e fazendo o gol”.

O jogo terminou 1 a 1, com Geraldo descontando para o Flamengo. Na decisão por pênaltis, o Vasco derrotou o adversário. Consumou-se, portanto, a doce vingança do Dinamite.

Os jogos entre os dois sempre foram encarniçados. Dava gosto assistir Vasco e Flamengo no Maracanã; Roberto e Rondinelli se enfrentando era um colírio. Os dois hoje são bons amigos. A indispensável rinha dos gramados ficou no passado. Sem ela, afinal, o futebol fica insosso. Quando conseguem se encontrar para uma resenha, os dois riem de tudo. Inclusive das brigas e catimbas que fazem parte do dia a dia dos boleiros.

Sobre Rondinelli, Roberto sempre dizia: “É, sem dúvida, um dos maiores zagueiros que conheci. Provavelmente, o mais difícil de ser vencido”. Rondinelli costumava retribuir a gentileza do adversário e grande parceiro de histórias do Clássico dos Milhões: “Dificilmente ele vem com a bola dominada e, quando isso acontece, sai de baixo. Seu estilo é de jogar mais fixo, dentro da área. Qualquer vacilada, ele enfia a cabeça, mete a perna, o gol está feito. Por isso, eu procuro sempre me antecipar”.

Rondinelli foi sempre muito leal. Mostrava a sola dos pés, às vezes, claro. Mas qual zagueiro não bate às vezes? Zagueiro em campo abstrai qualquer laço afetivo, e parte para dentro de qualquer atacante metido a besta. Durante uma boa peleja não pode ser diferente. Futebol é arte, mas também tem lá sua dose de arrojo. Sem essa combinação, fica difícil sair do gramado com a vitória. Rondinelli dominava esse equilíbrio. Por isso, com ele na zaga, o Flamengo ficava mais tranquilo e as taças eram erguidas.

O sonho do velho Silvio se concretizou. Rondinelli foi mais que um craque. Um deus guerreiro dos rubro-negros. O “Deus da Raça”.