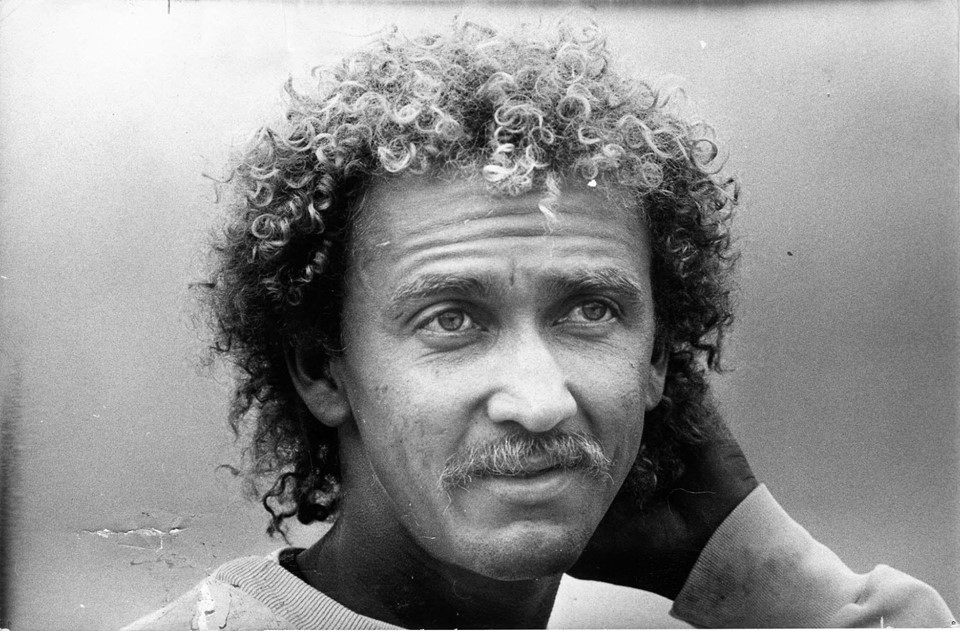

Os italianos o queriam na Azzurra, mas o coração do brasileiríssimo Dino Sani o impediu de vestir o manto azul quatro vezes campeão mundial. No Palmeiras, no São Paulo, no Milan ou no Corinthians. Em todos esses clubes, o grande centromédio, que esteve na Copa de 58, na Suécia, brilhou intensamente. Conheça um pouco mais sobre esse ídolo do passado nas linhas a seguir.

por André Felipe de Lima

O menino Dino tinha apenas quatro anos quando ganhou do pai sua primeira bola. Sob as vistas dos pais, Caetano e Maria Sani, e de Claudia e Silvia, irmãs mais velhas que ele, chutava-a contra a parede, no fundo do quintal, sem imaginar, contudo, que aquele lúdico momento representava um preâmbulo de magistral carreira nos gramados daqui, da Argentina e da Itália. Foi aquele fundo de quintal o palco para o despertar do grande Dino Sani, um ídolo de uma época em que os volantes não se resumiam a jogadores de contenção. Eram, acima de tudo, craques de verdade.

“Meu pai não implicava, não falava nada. Acho que ele nunca foi me ver jogar bola. Acho que ele não foi, não. Eu nunca vi ele também. Ou ele olhava escondido. Não sei. Eu sei que eu me encaminhei sozinho. Ninguém me levou. Eu que fui pra lá. Eu gostava muito de jogar bola. Jogava bola na rua também, aquelas peladas da molecada, vinha com os dedos tudo arrebentado. Àquela época, a gente andava muito descalço, então na hora na pelada, meu filho, a gente chutava pedra, chutava tudo, viu. Aparecia ali, a gente chutava”, declarou Dino Sani ao projeto Futebol, Memória e Patrimônio, do CPDOC/FGV).

Descendente de italianos da Toscana e de Ferrara [os avós vieram junto com os Matarazzo e com a rica família trabalharam em São Paulo], Dino Sani é cidadão paulistano, nascido no dia 23 de maio de 1932. É reconhecido como um dos mais técnicos que já se viu na posição de centromédio. Já rapaz, defendendo o time de aspirantes do Palmeiras, isso ficou evidente. Tão evidente que, embora não justificasse a decisão que planejara, optou por abandonar os estudos no último ano ginasial no Colégio Oswaldo Cruz, onde só jogava handebol, para dedicar-se exclusivamente à bola de futebol. “E eu saía de casa, corria cinquenta metros de rua, pulava o rio, tinha um riozinho ali, subia no muro e caía dentro do Palmeiras. Ia brincar lá dentro. E ia treinar também, porque eu tinha onze, doze anos aí”.

Dino Sani foi campeão do mundo em 1958, era titular da seleção, mas perdeu a vaga para Zito. Atuando em clubes, teve como títulos mais importantes o campeonato paulista de 1957, pelo São Paulo, e o italiano, de 62, e a Copa dos Campeões, de 63, ambas pelo Milan. Era tão talentoso no domínio da bola que muitos o acusavam de individualista, o que especulavam ter influenciado Vicente Feola a substituí-lo por Zito na Copa da Suécia. Mas o que lhe tirou do time foi uma distensão muscular na virilha durante o jogo contra a Inglaterra.

Formado nas divisões de base do Palmeiras, Dino começou a carreira profissional no Alviverde, em 1949, durante um período de fartura de craques no Parque Antarctica, como Waldemar Fiúme, para quem Dino fazia de sombra na linha média, Rodrigues Tatu, Achiles, Liminha e Jair Rosa Pinto. Como não era aproveitado, foi emprestado, em 1950, ao XV de Novembro de Jaú, que disputava a segunda divisão paulista. Voltou ao Palmeiras em 1952, mas foi logo emprestado ao extinto Comercial da capital paulista junto com Gino Orlando, outra revelação das bases palmeirenses, que também acabaria contratado pelo São Paulo. Dino Sani jogou bem durante duas temporadas pelo time do interior e foi contratado pelo São Paulo, em fevereiro de 1954, para o lugar do centromédio e ídolo tricolor Bauer. No Tricolor, Dino Sani formou uma meia cancha formidável com o seu ídolo Zizinho mais a frente. Gino Orlando, seu ex-companheiro dos tempos de juvenil no Palmeiras, marcou muitos gols graças aos passes do volante, que durante a temporada de 1956 surpreendeu ao ser o segundo principal goleador do São Paulo ao assinalar 29 gols. Até 1961, Dino disputou 322 jogos com a camisa tricolor, venceu 169, empatou 81 e marcou 108 gols, segundo dados compilados por Alexandre da Costa para o Almanaque do São Paulo. Talvez não haja na história do futebol brasileiro um volante com faro de artilheiro como Dino Sani.

Em 1961, o Boca Juniors, que já tinha no elenco os brasileiros Paulo Valentim [ex-Botafogo], Maurinho [ex-São Paulo e Fluminense], Orlando Peçanha [ex-Vasco] e Edson [ex-América], pagou um milhão de dólares pelo passe de Dino Sani, que permaneceu apenas uma temporada na Bombonera, período em que disputou 14 jogos e marcou 4 gols. Ficou mais tempo na reserva de Rattin, que se tornaria um dos maiores ídolos da história do Boca Juniors. Porém, desde a Copa de 1958, o Milan tinha interesse pelo craque e a negociação se concretizou em 1961, com Dino estreando no dia 12 de novembro, quando o time vermelho e preto derrotou a Juventus pelo placar de 5 a 1.

As grandes conquistas na Itália tornaram-no ídolo local, mas o que fez mesmo Dino Sani cair nas graças da torcida milanesa foi um lance casual em que o craque brasileiro quebrou o nariz de Mauro Bicilcli, da rival Internazionale.

No rubro-negro de Milão, Dino jogou com Giovanni Trappatoni e Cesare Maldini, pai de Paolo Maldini, e marcou 14 gols em 62 jogos até sua despedida do clube, em 1964.

Àquela altura ídolo inegável dos italianos, Dino Sani acabou convidado para atuar pela seleção italiana na Copa de 1962, no Chile: “Não aceitei. Sempre joguei sério e não conseguiria enfrentar o Brasil. Continuei pela Europa e tenho certeza que sempre consegui elevar o nome do futebol brasileiro em todas as partidas que fiz”, alegou.

Faltava-lhe defender mais um clube do “Trio de ferro paulistano”, mas o Milan fez, em meados de 1964, jogo duro para que deixasse o clube italiano. “Meu contrato com o Milan havia terminado e, apesar de receber uma boa proposta para renovar, preferi voltar ao Brasil. Além das saudades, que já eram imensas, precisava estar no Brasil para cuidar dos negócios. Preferi deixar de ganhar um bom dinheiro na Itália para poder estar presente nas negociações dos meus bens. Realmente houve um impasse entre o clube e eu. Tudo porque me haviam prometido passe-livre ao final do contrato e, quando isso ocorreu, muitos clubes se interessaram por meu concurso. O Milan então se aproveitou da situação exigindo bastante dinheiro para me liberar. De nada adiantou garantir o que o que eu queria era voltar ao Brasil. Eles fizeram pé firme e acabaram conseguindo o que desejavam”. Mas por apenas alguns meses.

Repatriado em dezembro de 1964, Dino Sani, já acima dos 30 anos, baixou no Parque São Jorge com honras e pompas para jogar ao lado do garoto Rivellino, que o considera o melhor companheiro que já teve em campo. Seu passe custou 38 milhões de cruzeiros ao Milan.

Dino jogou 116 partidas pelo Timão entre 1965 e 68. Venceu 66, empatou 21 e marcou 32 gols, destaca Celso Unzelte, no Almanaque do Corinthians.

Em 1969, depois de três anos ensaiando a despedida dos campos, Dino aceitou o convite para treinar o Timão com a missão de acabar com o jejum de títulos paulista. Mesmo sem conquistas expressivas pelo Corinthians, foi convidado para treinar a seleção brasileira, às vésperas da Copa de 1970. Dino não aceitou, em respeito ao amigo João Saldanha, defenestrado do cargo.

No Internacional, Dino Sani ganhou três campeonatos gaúchos consecutivos, de 1971 a 73, ano do pentacampeonato do clube. Foi a sua melhor fase como técnico de futebol. O ex-volante treinou outros clubes brasileiros, como Goiás, Palmeiras, Coritiba, Fluminense, Flamengo e Ponte Preta, mas longe dos resultados obtidos com o Colorado.

No exterior, também lembraram de Dino Sani, que comandou Peñarol, clube que levou ao bicampeão uruguaio em 1978 e 79 e onde lançou o craque Ruben Paz, Boca Juniors [1984], Humiuri, no Japão, e a seleção do Catar. Dino treinava o time do Grêmio na final da Copa do Brasil de 1991, quando o time gaúcho perdeu o título para o Criciúma de Luís Felipe Scolari. Já rico e atuando como empresário na capital paulista, Dino Sani treinou o recém-fundado Ecus-Suzano-Sonda, em 2005.

Uma das grandes frustrações de Dino Sani foi não ter jogado no futebol carioca. Confessou isso durante uma entrevista à antiga Revista do Esporte. Azar dos clubes do Rio de Janeiro, porque deixaram de vibrar com um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro.