por André Felipe de Lima

Botafogo e Fluminense estavam a três dias da decisão do Campeonato Carioca de 1957. Entrariam no sagrado gramado do Maracanã no dia 22 de dezembro. Havia um clima de muita ansiedade. Um dos protagonistas do embate oque se avizinhava já estava devidamente confirmado. Era o craque Didi. Haveria outro, mas isso ninguém jamais suspeitava. Falava-se em Nilton Santos, em Garrincha. Mas Didi, sim, com sua inigualável clarividência de fazer inveja a um Zaratustra ou a um Houdini já sabia quem deveria ser coroado com ele no domingo.

Naquela tarde da antevéspera do jogo, Didi disse o seguinte à esposa Guiomar: “Esse menino, no dia em que perder o medo, e não quero dizer medo no sentido de covardia, falo melhor, no dia em que ganhar confiança em si, vai ser uma parada. Tem tudo para ser um bom jogador. Seu chute é uma pedrada”. Didi falava reservadamente sobre o rapaz “Paulinho” que os aguardava na sala de jantar. O convidado em questão chamava-se Paulo Ângelo Valentim, que frequentemente visitava o casal. Didi e Paulinho — como era carinhosamente chamado pelos amigos — jogavam juntos no Botafogo, que não conquistava títulos desde aquela polêmica final contra o Vasco, em 1948. Por isso a ansiedade, a magia que cercava aquele jogo. Afinal, seria a primeira decisão do Didi contra seu ex-clube, que deixara para trás com uma dose cavalar de mágoa na alma e no coração.

A superstição estava em alta em General Severiano. O letreiro do clube inexplicavelmente estava sem todas as letras “e”. Quem por ali passava, lia: “Botafogo d FutbolRgatas”. Um cenário simplesmente nonsense que só mesmo o Alvinegro carioca para promovê-lo. Durante um papo com o amigo Rafael Casé, autor, entre outros, do maravilhoso “O artilheiro que não sorria”, uma sedutora biografia do artilheiro Quarentinha, e de “Somos todos Carlito”, sobre o impagável cartola botafoguense Carlito Rocha, ele recordou que a história certamente teria começado com Carlito, figura notória pela superstição com tudo e todos. Dias após nossa conversa sobre o episódio, Casé enviou uma nota de um jornal de 57, confirmando que o dirigente foi a um pai de santo nas vésperas do jogo. Carlito se benzeu, mas também pediu para que a macumba “amarrasse” os pés dos tricolores. O religioso foi enfático: “Retire todos os “es” do letreiro no portão do estádio”. Missão dada, missão cumprida.

Mas o que, afinal, tanto assustava Paulinho? Guiomar foi incisiva e perguntou o que mais o atemorizava. Ele respondeu que estava inseguro por ter custado tanto ao Botafogo e que as vaias também o importunavam. Sentia-se desvalorizado e sem ânimo para continuar jogando futebol e não descartava a possibilidade de não entrar em campo no domingo, contra o Fluminense. Ou, talvez, nunca mais.

O sábio Didi, o mais efetivo “psicólogo histórico” do futebol brasileiro, procurava levantar o moral do Paulinho, dizendo a ele que também sentia temor, e que isso era normal. Tanto que até promessas fez para cumpri-las em caso de vitória na final. A primeira seria estender a camisa do jogo no altar da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador, mas Didi — como é público e notório — só a cumpriria no ano seguinte, após o Brasil levantar o caneco mundial na Suécia; para cumprir a segunda, a mais complicada, teria de caminhar do Maracanã até General Severiano logo após o jogo, e com o uniforme completo, da chuteira à camisa: “Deixa isso para lá, rapaz, você tem jogo para muito tempo. Você leva jeito para o negócio. Precisa sair um pouco mais, aprender a desmarcar-se. O resto é fácil. Deixa que eu dou na frente.”

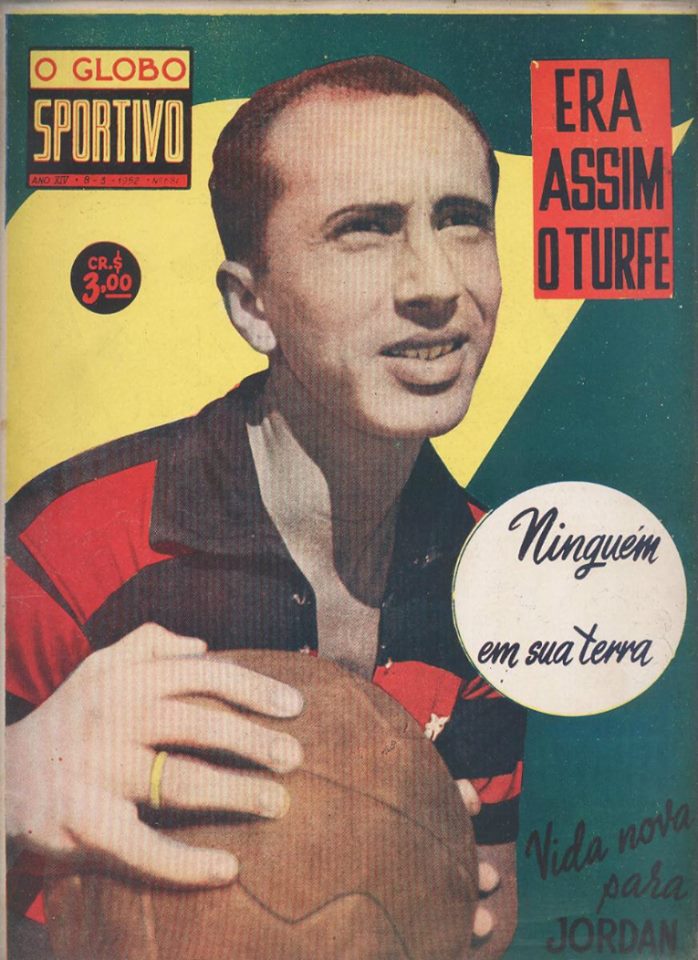

Mais calmo após o papo com Didi e Guiomar, Paulinho confessara que desejava jogar de meia e não de centroavante, como o escalara João Saldanha: “Já falei com Saldanha. No jogo de domingo contra o Fluminense eu vou tirar fotografia na posição de meia. Tenho certeza que isso dará sorte. Eu tenho minhas manias.”

O tempero da Guiomar e a “psicologia” do Didi injetaram no rapaz uma vontade incontrolável de brilhar, de ser a representação mais esfuziante da estrela solitária. Naquele dia 22 de dezembro de 1957, a “mandiga” do Paulinho, o letreiro louco de General Severiano, as promessas do Didi e os conselhos que o jovem ponta-de-lança recebeu do próprio Didi e da Guiomar funcionaram.

Botafogo e Fluminense entraram em campo diante de cerca de 100 mil torcedores. Após o apito final do juiz Alberto da Gama Malcher, estava lá, no placar do estádio: Botafogo 6, Fluminense 2, com cinco gols do renascido Paulinho Valentim.

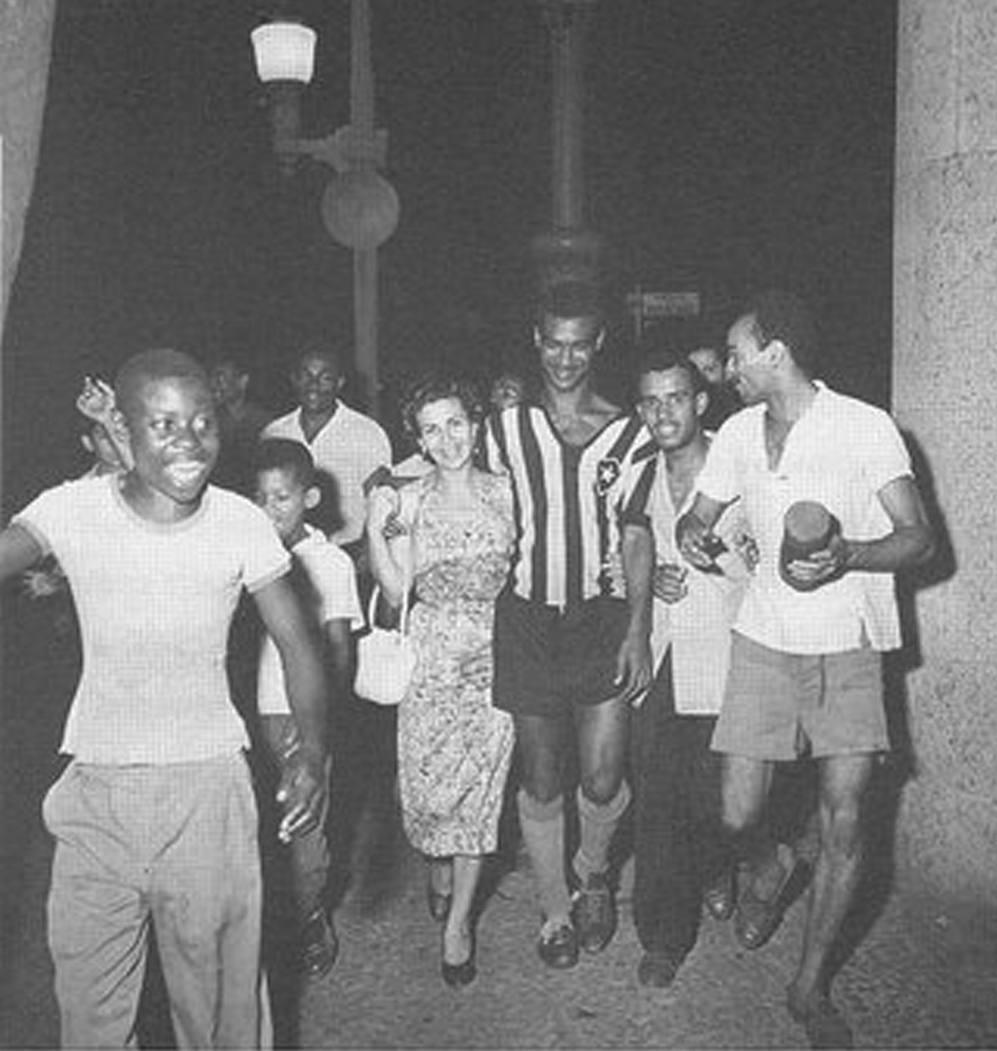

No vestiário, Guiomar beijou calorosamente o marido Didi. “Tudo que sou devo a você, Guiomar, e à nossa Rebequinha (a filha do casal)”. Após as entrevistas, Didi cumpre a primeira das duas promessas e, vestido ainda com o uniforme alvinegro completo, caminha do Maracanã até sua residência cercado de uma multidão incrivelmente feliz em preto e branco.

Quanto ao Paulinho, foi amar — com todas as cores possíveis — sua querida Hilda.