por André Felipe de Lima

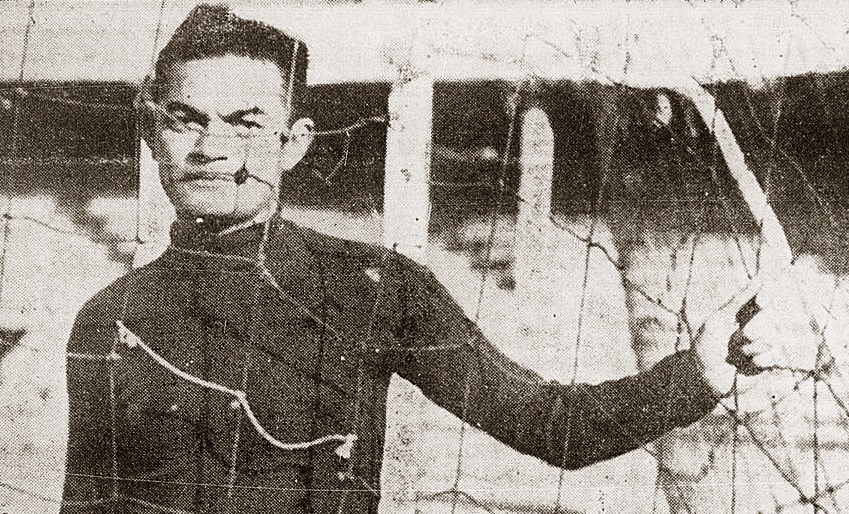

Há histórias em que o prólogo é necessário. A de Jaguaré está entre elas. Uma eloquente epopeia. Uma trajetória incomum como a de um Heleno de Freitas, Garrincha ou Almir Pernambuquinho. Até o surgimento de Barbosa, foi ele o melhor goleiro da história do Vasco. No Brasil, poucos se lembram de quem foi Jaguaré, mas na França, especialmente em Marselha, os torcedores do Olympique o reverenciam até hoje. Jaguaré — com a sua indefectível boina — é, de longe, o melhor goleiro de todos os tempos do clube mais popular de lá. Poucos questionam isso em Marselha.

Jaguaré migrou da anedota ao trágico. Do goleiro, contaram muitos casos, uns para rir, outros nem tanto. Chegou a puxar um punhal para Welfare, então treinador do Vasco, porque queria a todo custo entrar em campo. O técnico só queria poupá-lo de uma inexpressiva partida contra o modesto Elvira de Jacareí. Mas a verdade é que Jaguaré “abria bocas de sono”, como descreveu Mario Filho. Sempre parecia que jogava obrigado, mas a “bichinha” — como se referia à bola — morria sempre em suas mãos. “Se Pereira Peixoto não estivesse por perto, Welfare era um homem morto”. Mario Filho até entendia a reação intempestiva e passional de Jaguaré. Se parasse de jogar ali, pouco importando se era um time de várzea ou o Flamengo, seu destino era o amargo regresso ao cais do porto, aos sacos de farinha, aos tamancos que usava em dias que apagara da memória. Era negro e não poderia se dar ao luxo de ser poupado de um match. Seria uma desgraça. Se fosse branco, “como um Fortes”, ex-jogador do Fluminense e de família endinheirada, não temeria. Como frisou Mario Filho, Jaguaré precisava de tudo que o futebol lhe proporcionava, principalmente casa, comida, “bicho” e retrato no jornal.

O ex-goleiro Jaguaré Bezerra de Vasconcelos nasceu no dia 14 de maio (ou julho, como apontam outras fontes) de 1905, no Rio de Janeiro. O historiador e jornalista Celso Unzelte informa, contudo, que a data correta do nascimento do goleiro seria 27 de outubro de 1908. Trabalhava em Santos, na S.P.R, nos armazéns, no pesado. Carregava tudo que surgisse. Descobriram que aquele camarada forte pra burro daria um ótimo “quíper”. Jaguaré foi a estrela do arco do Associação Docas. Achou que era bom, confiou no próprio taco e rumou para o Rio de Janeiro. Mas o futebol ainda era algo intangível. Trabalhou, e duro, no Moinho Inglês, na estiva, até ser descoberto por Espanhol, então zagueiro vascaíno, quando o viu defender o Pereira Passos F.C., antigo time do cais do porto e das peladas no bairro da Saúde. Espanhol não pensou duas vezes. Convidou-o para treinar no Vasco.

O “Dengoso”, apelido que ganharia mais tarde, tentaria a sorte em São Januário. Cruzou o portão de entrada do estádio do Vasco calçando tamanco e vestindo uma camisa fora da calça. Um desalinhado que impressionara no treino. O então técnico Welfare, que implicava com o jeito desleixado e irreverente de Jaguaré, cedeu. E não poderia ser diferente. Foi imediatamente inscrito na Liga, depois que o Vasco contratou um professor particular para ensiná-lo a assinar o nome. Teve uma carreira fulminante: no mesmo ano em que estreou no Vasco, em 1928, tornou-se titular da seleção brasileira. No ano seguinte, foi campeão carioca pelo Vasco. O goleiro já tinha uma legião de fãs. Na seleção carioca, substituiu o “intocável” Amado, do Flamengo.

Diziam que Jaguaré tinha o hábito de cochilar 10 minutos antes de entrar em campo.

Era adoravelmente irresponsável. Um goleiro acrobático, com um jeito moleque. Gostava de rodar a bola em seu dedo indicador depois de defendê-la, quase sempre com uma mão. Ladislau da Guia, irmão de Domingos da Guia, defendia, na ocasião, o Bangu, quando se irritou com Jaguaré porque o goleiro prometera, antes do jogo, driblá-lo. No primeiro lance, um chapéu — mas com as mãos — em Ladislau e a bola rolando na ponta do dedo indicador.

Em 1931, depois de uma vitoriosa excursão do Vasco a Portugal e Espanha, foi contratado pelo Barcelona, juntamente com o zagueiro Fausto. Os dois desejavam experimentar o tal do profissionalismo. Queriam, enfim, ganhar dinheiro com o esforço e categoria que esbanjavam nos gramados. A cada um os cartolas da Catalunha ofereceram 30 mil pesetas, mais 30 contos de luvas, ordenados e gratificações. Ambos jogaram apenas amistosos. Como não se naturalizaram espanhóis, o clube dispensou os dois brasileiros. Para Jaguaré, a situação era mais incômoda porque no arco do Barça havia a lenda Ricardo Zamora. A permanência de “Dengoso” na Espanha não durou mais que cinco meses. Ele e Fausto receberam apenas uma parcela das 30 mil pesetas.

Apesar da volta que ele e Fausto receberam dos cartolas do Barça, Jaguaré definiu, em 1932, ser o profissionalismo imprescindível para o esporte: “Acho que o profissionalismo é uma grande necessidade, para melhorar o nosso futebol, tão carecedor de bons conjuntos. Além disso, os profissionais jogam com mais ardor, porque é dessa tarefa que eles tiram o pão de cada dia. A vitória para o ‘footballer’ assalariado é uma questão de vida. Lá na Espanha, onde joguei, vi muitos companheiros chorando, depois dos jogos perdidos. Uma bola que vai fora do arco, chutada por profissionais, importa em grande tortura para todo o time, que perde, assim, possibilidades de ganhar mais ‘nota’”.

Mario Filho registra em sua obra sobre o negro no futebol brasileiro que Jaguaré, “antes que o dinheiro acabasse”, teria retornado ao Brasil. A São Januário, mais precisamente. Mas o Vasco “não quis saber dele”. Chegou justamente no dia de um jogo contra o Botafogo que valia o título carioca de 1931. Foi hostilizado e deixou a arquibancada sob vaias. Embarcou em um táxi para Campos Sales, onde jogavam América e Bonsucesso. O Vasco, até a “fuga” de Fausto e Jaguaré, mantinha ampla vantagem sobre os adversários na tabela do torneio. Mas enfraqueceu-se. Perdeu seus dois principais craques. Os botafoguenses derrotaram vascaínos. O América venceu o seu jogo e conquistou o título.

Desde que retornara da Europa, o único assunto de Jaguaré era o tratamento que recebera dos espanhóis. “Menino, só vendo!”. Então “promessa de craque” em 1932, Leônidas da Silva se encantava com as histórias contadas por Jaguaré sobre a estada em Barcelona. E o arqueiro só ficou na Catalunha apenas cinco meses. Imagine se permanecesse por mais tempo.

Sem o Vasco para acolhê-lo, o goleiro estava convicto de que deveria voltar ao futebol europeu. De tanto propagar sua aventura espanhola, muitos outros jogadores se interessaram pelo “novo eldorado”. Um dos quais, Leônidas.

Jaguaré já estava no porto. Leônidas iria com ele. Mas nada de Leônidas aparecer. Sem poder espera-lo por mais tempo, Jaguaré, preparava-se para embarcar quando foi detido por policiais. A acusação: desertor. Foi sorteado para o serviço militar e não compareceu. Mario Filho escreveu que a prisão de Jaguaré foi uma grande “sorte”. O Barcelona nunca enviou passagens tampouco o procurou para algum acerto. Lá, na Europa, negro e sem dinheiro seria tudo muito mais complicado. Se no Brasil, o preconceito racial era latente, o que dizer na Europa.

Ficou por aqui mesmo e tinha de sobreviver. Era querido por todos que trabalhavam no meio futebolístico, jogadores, cartolas, técnicos… e, sobretudo, torcedores. Estava fundado o “Festival do Jaguaré”, jogos de futebol patrocinados por blocos carnavalescos, cujas rendas eram repartidas entre os jogadores. O evento organizado por Jaguaré fez tanto sucesso que atraiu mais torcedores que as partidas do campeonato carioca de 1932. Domingos da Guia e Leônidas da Silva sempre prestigiaram os festivais de Jaguaré. Todo o sucesso incomodou a Confederação Brasileira de Desportos [CBD], que abriu vários inquéritos contra o “festival”. Deram em nada. O empreendimento lúdico — que rendia dividendos aos jogadores do Rio de Janeiro — acabou sendo a alavanca para que o profissionalismo no futebol brasileiro acontecesse formalmente no ano seguinte. Jaguaré poderia retornar a São Januário sem vaias e treinar com os antigos companheiros. Fosse ainda amador poderia fazer as presepadas costumeiras com a bola. Engolir um “frango” aqui, outro acolá… mas agora era diferente. Era um profissional. Na primeira falha após uma firula — em um jogo contra o Palestra, no dia 18 de julho de 1933 — a torcida, que tanto o admirava, e representantes do Vasco no gramado se enfureceram. “Palhaço! Vai para o circo, palhaço!”.

ENCANTADOR DE FRANCESES

O goleiro defendeu o Corinthians no ano seguinte, quando disputou apenas 15 partidas. Venceu nove, empatou três e sofreu 13 gols. Formou naquele período a linha de defesa corintiana do “J”, com o não menos folclórico zagueiro Jaú e Jarbas. Acabou se transferindo, segundo o cronista Adriano De Vanney, para o Sporting Lisboa. Jogou a tempo de vestir a camisa do Acadêmicos do Porto. Foi um dos primeiros jogadores brasileiros a defender um time português. Em 1936, um telegrama vindo da França convida Jaguaré para um teste no Olympique de Marselha. A reposta é “oui”. Quem o indicou ao clube francês foi o craque espanhol José Samitier, El Mago, ídolo do Barcelona, com quem Jaguaré atuou na Espanha e que fugira da guerra civil espanhola. Bastou meia hora de teste para o goleiro provar que era craque.

Escrevia aos amigos dizendo que estava “abafando” na França. A pura e genuína verdade. Era ídolo. Incontestavelmente ídolo. Em uma das cartas, escreveu um curioso episódio em um bar, onde pediu água e o garçom lhe ofereceu conhaque. “O pior é que não tive remédio senão beber, porque malandro não estrila”. O craque bebeu. E seria esta mesma bebida a responsável pelo seu ocaso anos depois.

Com o Olympique, foi campeão francês da temporada 1936/ 37. Um título apertado. Apenas um ponto sobre o segundo colocado. Mas a temporada seguinte de 1937/ 38 seria ainda mais especial para “Le Jaguar”. A memorável final da Copa da França, realizada no dia 8 de maio de 1938, com cerca de 30 mil espectadores no Parc des Princes. No disputadíssimo jogo, o Olympique derrotou o Metz por 2 a 1 [Kohut e Aznar para o Olympique e Rohrbacher, para o Metz]. O árbitro foi Mr. Munsch. Jaguaré foi considerado um dos melhores jogadores daquele momento apesar de o Olympique ter sido vice-campeão do campeonato francês atrás apenas do Sochaux-Montbéliard. No torneio de 1938/ 39, Jaguaré ajudou o clube a obter novamente o segundo lugar, perdendo o título para F.C.Sete. Mas o craque fez fama. Dizem que até pênalti cobrava. A mais pura verdade.

Sete dias antes da final contra o Metz, os dois rivais do sul, FC Séte e Olympique entraram em campo. A peleja terminou 1 a 1. Ao longo do jogo, Jaguaré (que era chamado pelos franceses de Vasconcelos) envolveu-se nos três pênaltis marcados pelo juiz Roger Conrié. O primeiro em favor do Olympique. O goleiro foi designado para cobrar o penal. Olhou para o arqueiro adversário e, como deboche, indicou o canto no qual colocaria a bola. Após marcar o gol, passou pelo capitão do Olympique, Ferdi Bruhin, e disse: “Você está contente, Napoleão?”. A história não parou naquele penal. Outros dois foram marcados para o Séte, mas Domingo Balmanya [34 anos], veterano espanhol, e o jovem francês Pierre Danzelle [18 anos] fracassaram nas cobranças. Um penal sobre o gol e outro nos braços do Jaguaré. Os resignados adversários diziam: “Impossível marcar gol no grande Vasconcelos”. Até hoje Jaguaré permanece como único goleiro a marcar gol para o Olympique no campeonato francês.

O danado foi mesmo um goleiraço. Era difícil para os franceses engolirem tamanho desprendimento em campo. Consideravam as molecagens de Jaguaré impróprias para um arqueiro. Em uma partida contra o Racing, o arqueiro teria salvado o gol com uma inimaginável “bicicleta”. Tinha a mania de bater a bola na cabeça do atacante adversário. O que aconteceu durante uma partida do Vasco contra o América. A “vítima” da galhofa foi o atacante Alfredinho. O mesmo ocorreu em um match na Inglaterra. O juiz chamou o capitão do Olympique e o advertiu que expulsaria Jaguaré caso a cena se repetisse, mesmo assim puniu o time francês com um tiro livre, indireto.

Pioneiro em todos os aspectos, em uma de suas vindas da Europa ao Brasil, Jaguaré apareceu no Vasco e treinou usando luvas, uma novidade. Há quem defenda a tese de que foi ele o primeiro a usá-las no futebol brasileiro. Teria trazido dois pares após uma excursão do Vasco a Europa, em 1931.

Mesmo quando visitava o Brasil, especialmente São Januário, arrastava multidões aos treinos ávidas por conhecer a próxima novidade de Jaguaré. Em um deles, apareceu de terno branco e chapéu Chile pendido para o lado. Trocou de roupa, mas manteve o boné e as luvas. Era um exímio defensor de pênaltis, como escreveu Mario Filho:

“Às vezes, porém, o quíper é quem descontrola o atacante. Joel se arrepiava todo, de nojo, quando cuspiam na bola. Jaguaré Bezerra de Vasconcelos, pelo contrário, era o primeiro a cuspir na bola. E dizia para quem ia bater o pênalti: Pode bater que eu vou rodar a bichinha na ponta do dedo. E rodou-a algumas vezes. Até mesmo num pênalti batido por Grané. Para se ter uma ideia do chute de Grané: ele ia bater um off-side dentro da pequena área e os companheiros pediam-lhe que chutasse devagar. Porque se ele chutasse com força a bola atravessava o campo, ia perder-se atrás do outro gol. Pois Jaguaré, depois de cuspir na bola, avisou a Grané que ia rodá-la na ponta do dedo. O chute de Grané partiu para cima de Jaguaré. Jaguaré agarrou a bola, caiu sentado, com toda a força, os olhos revirando. Não estava totalmente desacordado, porém. Lembrou-se a tempo e, insolentemente, sorrindo um sorriso de anjo tocando ou ouvindo harpa, rodou a bichinha no dedo”.

O pesquisador Celso Uzelte afirma que o duelo Jaguaré x Grané realmente aconteceu durante um jogo entre paulistas e cariocas, mas o final não foi nem um pouco louvável para o goleiro, que antes da cobrança do penal teria dito a Grané que defenderia o “chutinho” do “mastodonte” com um soco. Teve os dois pulsos fraturados.

Jaguaré debochava dos cobradores de pênaltis adversários. Desde com um Ladislau da Guia, que tinha fama de irascível, até um Leônidas da Silva ou De Maria, ponta-esquerda do Corinthians, Jaguaré fazia troça com todos. Com Leônidas, o seguinte diálogo recuperado pelo cronista Adriano De Vanney: “Você é o tal que nunca perdeu um penalty?”, disse Jaguaré para Leônidas da Silva, que ignorou a chacota e partiu para a cobrança. Jaguaré alertou-o que defenderia sem muito esforço e ainda “cantou” que o craque bateria na bola, mas chutando-a no centro do gol, em cima do arqueiro. Bingo. “Eu não te disse, ‘velhinho’, que você ia chutar onde eu mandei?”.

Com De Maria, não foi diferente. O embate aconteceu em 1929. Era mais um jogo entre cariocas e paulistas. O ponta chutou. Jaguaré defendeu apenas com uma mão. O inusitado, porém, aconteceu. O goleiro devolveu a bola para De Maria e desferiu o deboche: “Chute outra, De Maria, que esta não prestou!”.

Mas houve um craque com quem Jaguaré nunca deveria ter brincado: Friedenreich. Àquela altura, “El Tigre” tinha mais idade e estrada no futebol que Jaguaré, mesmo assim o goleiro não queria perder a piada.

O juiz marca pênalti. Fried se prepara e Jaguaré diz que “vai tirar de cabeça”. Na hora da cobrança, o craque troca de pé. Chuta no canto oposto de Jaguaré, que tenta voltar, praticando, literalmente, um voo contorcionista. O resultado da acrobacia foi descrito por De Vanney: “Torceu a espinha dorsal de maneira que saiu do campo carregado em padiola para o Pronto Socorro, completamente paralítico da cintura para cima. E, após recobrar os sentidos, comentou com aquele bom humor que jamais deixou de ter:

“Eu fui pensar que era avião e… aí está o resultado”.

Quando retornou da França, Jaguaré, o primeiro goleiro brasileiro a jogar fora do Brasil, não trouxe tantos francos como muitos imaginaram. Diziam, na ocasião, que o goleiro, já não era mais aquele camarada forte que, antes de iniciar a carreira, fazia as pessoas pararem para aplaudi-lo no cais do porto quando carregava em uma única mão saco de cinquenta quilos de farinha. Havia se acovardado, acreditavam, por deixar Paris com medo da sanha hitlerista. Eis a verdade: quando a Segunda Guerra começou, o dinheiro de todos na França foi congelado. Inclusive o de Jaguaré, que retornou a Portugal para defender o Acadêmico, do Porto. Mas já não era mais o Jaguaré de outrora, do Vasco, do Olympique… regressou ao Brasil, pobre. “Fisionomia cansada, de quem esbarrou no nada da vida”, escreveu De Vanney.

Nelson Rodrigues lembrava de Jaguaré como grande goleiro, que só não morreu vítima de um foco dentário por milagre. “No seu tempo não havia Departamento Médico, e um jogador podia andar com a boca em petição de miséria, desfraldando cáries gigantescas. Assim era Jaguaré: — não tinha dentes, mas só cáries. E seu riso sem obturações, docemente alvar, era largo, permanente e terrível. E acontece o seguinte: — a época de Jaguaré coincidiu com a infância do profissionalismo. Morria-se de fome no futebol”.

Logo que chegou de Paris, Jaguaré visitou São Januário e desafiou os atacantes a fazerem gol nele usando bolas de tênis. Não deixou passar nada. Torcedores, obviamente, ficaram extasiados. Mas Jaguaré já estava em fim de carreira e não teve mais oportunidades em São Januário. A última, aliás, no São Cristóvão. E foi só. O craque foi tombando. Encontrou no álcool um lenitivo. E a bebida encontrou em Jaguaré um território fértil para seu poder destruidor de almas incautas e frágeis. O pouco que conquistou, gastou… preferencialmente em bebida. A maior parte, em Paris mesmo. Morreu em 27 de outubro de 1940, no Hospital Franco da Rocha, o antigo centro psiquiátrico de Juqueri, onde esteve internado após uma briga no Largo do Paissandu, no centro paulistano. Outras fontes asseveram, porém, que o genial ex-goleiro do Vasco e do Olympique morreu após ser espancado por policiais num bar em Santo Anastácio D´Oeste, interior paulista. Não há, entretanto, registro de óbito do ex-goleiro em nenhum cartório da cidade. As duas versões convergem pelo menos em algo: Jaguaré foi enterrado em uma vala comum, sem a presença de amigos ou parentes, como indigente. Esquecido.