por André Felipe de Lima

No período em que fui repórter do já extinto Jornal do Commercio, no Rio de Janeiro, tive o imenso prazer de ter como colega o monstro sagrado da imprensa carioca Carlos Rangel, o querido “Rangelão”, que, como denota o apelido, tratava-se de um camarada alto no tamanho e, evidentemente, na competência como repórter. Na camaradagem também. “Rangelão”, uma figura sempre amável, infelizmente, não está mais entre nós, e lamento profundamente nas várias vezes que conversamos, entre intermináveis doses de café no botequim em frente à redação, não termos abordado sobre a figura de Heleno de Freitas. Falávamos de política, economia e cultura, mas jamais sobre Heleno. Pena…

Carlos Rangel escreveu uma biografia sobre Heleno intitulada “O Homem que sonhou com a Copa do Mundo”. Livro que este jornalista incauto só leria muitos anos depois para escrever sobre Heleno para a enciclopédia “Ídolos-Dicionário dos craques”, hoje recolhida em meus drives, gavetas e estantes da minha redação particular. Os empenhos pioneiros de Carlos Rangel e, pouco antes dele, de João Máximo e Marcos de Castro foram fundamentais para que entendêssemos (ou começássemos, pelo menos, a compreender) a incomum trajetória de Heleno. Mas foi a obra singular de Marcos Eduardo Neves, ao seguir o caminho da excelente investigação após um papo com Luiz Mendes, que revelou de vez quem foi Heleno de Freitas.

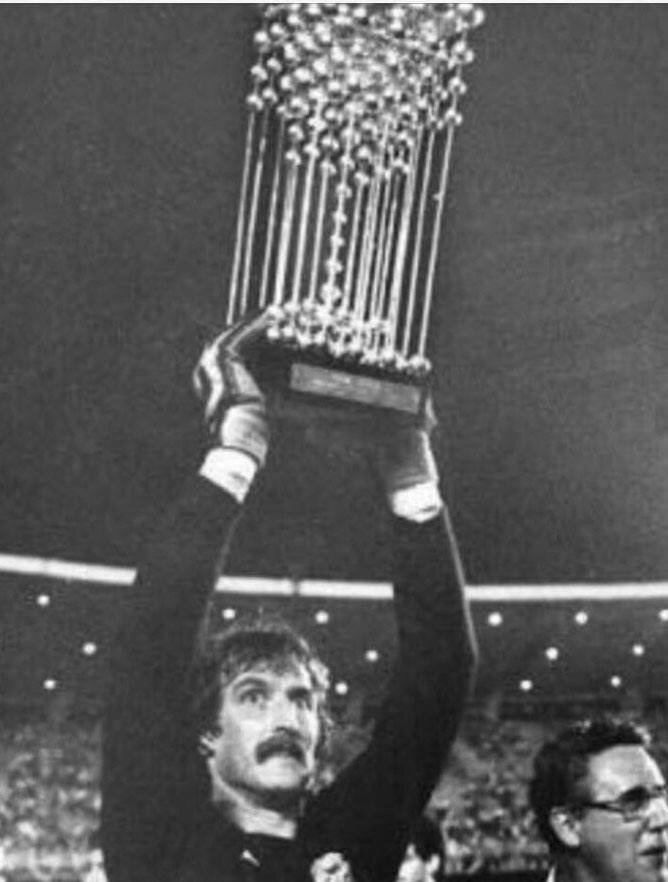

Heleno faria 100 anos neste dia 12 de fevereiro. Nenhum jogador teve a vida tão bem desenhada, perfeita para roteiros de cinema, teatro, novela, livros ou seja lá que meio de arte for possível nestes dias tão midiáticos em que vivemos. Cada momento da vida do Heleno tinha um norte trágico que pedia a boa palavra, o bom texto, a narrativa precisamente calculada pela arte que tão bem pintou-o como craque da pelota. Sim, desde a infância essa verve contornava Heleno. Um animismo sempre pareceu ladeá-lo.

Não diria que o grande craque noir brasileiro vivia às turras com o destino. O destino sim é que estava domado por ele. Pelo menos era assim que pensava Heleno e foi assim que o gênio genioso (como o definia Luiz Mendes) viveu. Brigando e vivendo, sejamos sinceros. Guerreando consigo mesmo, assim construía-se sua verdade. A cada grito com um companheiro de time ou treinador, Heleno parecia gritar com seu próprio ego.

Mas o irascível Heleno era o grito encarnado. Se não descarregava sua fúria contra alguém, despejava-a em seus chutes ou cabeçadas fulminantes. Sua face apolínea era a máscara para um Ares essencialmente enrustido, mas que o movia intensamente. E foi este mesmo deus grego que o batizou, que parece tê-lo adotado logo no primeiro grito do Heleno antes mesmo da pia batismal. Foi Ares quem definitivamente o desenhara. Pintou Heleno, sem tintas dionisíacas; pintou-o um grego guerreiro, que não poderia ter outro nome senão este que recebera em São João Nepomuceno e que foi devidamente imortalizado nos gramados e na Pérgola do Copacabana Palace, onde fumava seu cigarro e bebia seu uísque, observando o tempo e as beldades na sofisticada piscina.

O interminável sonho chamado Heleno jamais nos deixará, como bem o descreveu Nelson Rodrigues: “Não há no futebol brasileiro jogador mais romanesco”. Como discordar do “Anjo pornográfico”? Como discordar do Rangelão? Como discordar do João Máximo e do Marcos de Castro? Como discordar do Marcos Eduardo Neves? Todos (ao seu modo) viram Heleno jogar, sobretudo Marcos Eduardo, que sequer era nascido quando Heleno foi acolhido por seu pai Ares, no Olimpo. Marcos, como nenhum outro, esteve perto de Heleno. Foi, talvez, seu melhor amigo. Amigo do solitário filho de Ares. Heleno tinha o mundo a sua volta, mas não as pessoas deste mundo.

Definitivamente, se houvesse futebol na Grécia Antiga, a Grécia das odes ao belo, ao harmoniosamente belo, certamente o seu deus da bola seria aquele solitário alvinegro. Seria Heleno.