Mais do que uma inspiração para artistas marciais, Bruce Lee (1940-1973) motivou pessoas com citações famosas. Uma delas foi: “Seja como a água”, disse ao explicar que uma pessoa deveria contornar problemas como a água faz quando encontra algo em seu percurso. Já Heráclito de Éfeso (540 a.C a 470 a.C), considerado o “Filósofo do Fogo”, defendia a ideia de que o agente transformador é o fogo que purifica o espírito dos homens.

Água e fogo. Dois elemento químicos que sempre fizeram parte da vida de Júlio César da Silva Gurjol, 65 anos, conhecido pela torcida rubro-negra como Júlio César ‘Uri Geller’, um dos maiores pontas-esquerdas da história do futebol brasileiro e do Clube de Regatas do Flamengo.

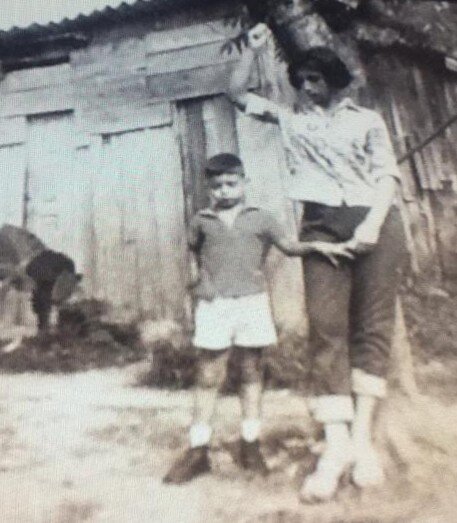

Do fogo, difícil esquecer do incêndio que reduziu a pó mil barracos na Favela da Praia do Pinto, zona sul da capital fluminense, em 1969, mas que não apagaria o sorriso doce e olhar obstinado daquele menino, que aos 13 anos, à época, não se conformaria em ser menos do que um craque no futebol.

Da água, a lembrança de uma atuação irretocável naquele 06 de abril de 1979, num amistoso ao lado de Zico e Pelé contra o Atlético-MG, cuja renda da goleada por 5 a 1 foi revertida para as vítimas das enchentes em Minas Gerais.

Dos amendoins que eram aquecidos pelo fogo na latinha de ferro construída pelo avó Maria Juripa que ele vendia à tarde, ainda menino, no Jockey Club, na Gávea, era essencial pegar água nas torneiras para lavar os carros estacionados na porta da sede do Flamengo.

O menino cresceu, evoluiu e se tornou Júlio César Uri Geller. Em 1980, viveu o ponto mais alto da carreira pelo Flamengo com a conquista do Brasileiro, mas recebeu um balde de água fria quando naturalizado argentino no ano seguinte a pedido de César Luis Menotti, técnico da Argentina. Porém, uma entrada desleal de Daniel Passarela, zagueiro do River Plate, poria por água abaixo o sonho do camisa 11 do Talleres de disputar a Copa da Espanha de 1982 pelos atuais campeões da Copa América.

Percorreu o mundo, conheceu cidades, entortou marcadores pelos quatro cantos do Brasil e buscou esconder no futebol moleque a tristeza de quem sofreu muito na vida. Sorrir não era desejo, mas solução! Todavia, das poucas alegrias, a mais intensa e arrepiante foi a da água que Dona Carmita quis ver quando entrou no apartamento que ganhou de presente do filho jogador, a quem chamava, carinhosamente, de Lula, que fora comprado na Vila da Penha, zona norte do Rio, em 1981.

“Ela não quis ver piso, teto, parede, tapetes, janelas, móveis, nada! Ela correu na pia da cozinha, abriu a torneira, molhou as mãos e sorriu para mim, como se dissesse: ‘Obrigado filho, pela água’. Foi isso”, disse emocionado.

Longe do grito da torcida rubro-negra e do tapete verde no qual encenou jogadas, dribles desconcertantes e gols desde quando pendurou suas chuteiras, o ídolo do Flamengo faz sua introspecção de tudo que viveu e traz no coração a certeza de que o início, meio e fim valeram a pena.

E na pele, as marcas visíveis do clube pelo qual foi apaixonado e o nome da mãe, Dona Carmita, sua poetisa, o verdadeiro amor da vida dele, em formas de tatuagens. “Ela poetizou toda minha história”, disse Júlio César Uri Geller, nosso 37° do quadro ‘Vozes da Bola’. Aos leitores do Museu da Pelada, cuidado ao ler a entrevista! Você pode ser entortado pela linda história de superação do gente fina, craque e humilde ponta-esquerda que cansou de atazanar os laterais-direitos.

Por Marcos Vinicius Cabral

Edição: Fabio Lacerda

O Julinho era bom aluno no extinto Colégio Parque Proletário Número Três, na Comunidade da Praia do Pinto?

Eu sempre fui bom aluno e fui presidente estudantil por um período. Na verdade, era uma escola dentro da Comunidade na Praia do Pinto, e eu sempre fui muito bom aluno. Estudava com seriedade.

De manhã você estudava, à tarde, vendia amendoins torrados para ajudar ‘Dona’ Carmita, sua poetisa como você costumava chamá-la, nas despesas de casa, e à noite, treinava na Gávea. Como foi sua infância?

De manhã eu ia para a escola, onde estudei dos 7 aos 12 anos. Quando comecei a pular os muros da Gávea, os treinamentos eram das 19h às 20h30 no futebol de salão. Eu levava o Adílio. Aproveitava o horário vago na tarde e vendia meus amendoins torrados e tomava conta dos carros fazendo as duas coisas juntas. Minha avó fez uma latinha especial para mim, e eu variava entre a Gávea e o Jockey Club Brasileiro para ficar vendendo meus amendoins.

Como eram os confrontos da Cruzada São Sebastião x Favela da Praia do Pinto?

Pesados. Rolava uma disputa acirradíssima em todos os sentidos. Como eu fiquei até meus oito anos de idade, jogava na categoria fraldinha e participei de muitos confrontos contra o Cruzada São Sebastião. Esses clássicos eram, geralmente, na praia, no Posto 11, casa da Cruzada São Sebastião, onde o Adílio jogava, e na nossa casa, ou seja, na Favela da Praia do Pinto, que mandava seus jogos na Praça André Borroa. Era um jogo fora e o outro dentro (risos). Posso te garantir que o couro comia. Para aqueles que tinham pouca habilidade, os bancos atrapalhavam, no entanto, para mim, em especial, era ótimo, pois eu o encarava como mais um marcador e driblava também. Eram jogos muito bons. Que saudades!

Naquele 11 de maio de 1969, mil barracos na Favela da Praia do Pinto, zona sul do Rio de Janeiro, viraram cinzas em função de um incêndio, cuja causa nunca foi revelada. Das milhares de pessoas atingidas pela tragédia, uma em especial, não se curvou ao destino: Júlio César da Silva Gurjol. Essa tragédia foi o motivo que te levou a ser alguém na vida?

O incêndio me motivou muito a dar uma casa com água para minha mãe. Quando ocorreu essa tragédia, as famílias viraram cinzas, literalmente. Para os leitores do Vozes da Bola terem uma ideia, a minha família foi desmembrada. Uns foram para a Cidade de Deus, outros para Manguinhos, alguns para a Cidade Alta, Bangu,Vila Aliança. E nessa época, que nem existia orelhão (telefone público que utilizava fichas) para se comunicar, não sabíamos do paradeiro dos nossos parentes. Minha avó ficou completamente perdida, porque os filhos dela foram cada um para um lugar diferente, e ela nem sabia aonde estavam. Foi terrível e lembro que minha avó falava “Salve a cristaleira, salve a cristaleira”. Viraram cinzas, não só os barracos, mas como a vida de cada morador dali. É muito sério o que a gente está falando aqui. A minha mãe trabalhava no Leblon e foi para Cordovil, lugar que ela nunca havia ouvido falar. Lembro que, ficamos eu e minha família, três dias esperando a oportunidade de pegar uma chave de uma casa. Vagamos por 72 horas ali na parte mais elevada da Cidade Alta no meio daquele lamaçal. Lá, não tinha água, luz, asfalto, comida, nada, nada, nada. Só os prédios. Isso mexeu muito comigo e me motivou a dar uma casa para minha mãe com água. Recordo-me de uma cena impressionante como se fosse hoje e nunca vou esquecer disso quando fui jogar no Talleres da Argentina. Comprei um apartamento para ela, e ao invés dela ver os quartos, a cozinha, as paredes, ela foi direto na torneira para ver se tinha água. Até hoje eu lembro disso (emocionado). É duro, a vida de qualquer ser humano é dura, e a de um jogador de futebol também é. Foi pesado demais. Saía de Cordovil para treinar e pegava trem e duas conduções. O treinamento começava às 14h e saía do Senac ali no Castelo, onde estava estudando, para almoçar em casa e treinar na escolinha comandada pelo ‘Seu’ José Nogueira. Por isso, agradeço ao Flamengo, que viu minha dificuldade de ir treinar e me deixou morar na concentração que era na Praia do Flamengo, 66. Foi lá que eu conheci Zico, Tita, Rondinelli, Cantarelli e outros. Isso foi importante para mim. O Flamengo é a minha vida e tenho na minha perna o escudo do clube tatuado.

Qual a influência do Dominguinhos (ex-atleta do Flamengo) e da Usina de Talentos na sua formação?

Não tive muito contato com o Dominguinhos e o conheci por intermédio do Adílio, do Rui Rei e do Paulo Pereira. Mas ele não era meu treinador. O meu treinador era ‘Seu’ Boletim, que era morador na Praia do Pinto. Vale deixar claro como registro importante nessas páginas escritas sobre grandes jogadores do futebol brasileiro que o Dominguinhos foi extremamente importante para muita gente como o próprio Adílio, Rui Rei, que jogou no Corinthians, Paulinho Pereira, Ernani Banana e tantos outros. Tive contato com ele recentemente, mas não influenciou na minha formação.

Se fechar os olhos consegue lembrar da sua estreia no Flamengo?

Sim, fecho os olhos e vejo minhas estreias no futebol Dente de Leite, ‘Craque na Bola, Craque na Escola’, a chegada de Papai Noel no Maracanã. São cenas muito vivas na minha cabeça. Eu, aos oito anos, fui jogar um Fla-Flu e tem uma história interessante porque nesse dia deveria ter umas 200 mil pessoas lá (Maracanã). E o lateral-direito do Fluminense jogou, pois parece que a mãe dele pagou. Neste dia, eu e o Adílio acabamos com o jogo e o garoto ajoelhou em pleno gramado e pediu pelo amor de Deus para nós pararmos (risos). Mas minha estreia no futebol profissional foi numa quarta-feira à noite, em um Flamengo e Juventus-ITA, e no domingo antes, estava na geral do Maracanã vendo o Fla-Flu. Ao tentar pular para as cadeiras, fui pego, tomei umas porradas da polícia e me levaram para o Juizado Especial Criminal (Jecrim). Três dias depois, estreei como atleta do Flamengo e vi dentro de campo o mesmo policial que havia me batido. Aproximei-me dele e falei: “Você lembra que o senhor bateu em um adolescente, no domingo, aqui no Fla-Flu, que estava tentando pular para as cadeiras?”, perguntei. Ele respondeu: “Claro que eu lembro, eu estava querendo pegar esse garoto há tempos. Mas por quê?”, questionou. “Pois é, aquele garoto sou eu, e agora você não pode mais me bater”, (risos). Nessa estreia, joguei para caramba, e lembro que uma das jogadas que fiz resultou no gol do Zico ou do Doval, não lembro ao certo quem marcou.

Pela Seleção Brasileira você participou da equipe que venceu o torneio Pré-Olímpico em 1976, ano em que a mesma seleção ficaria em quarto lugar nos Jogos de Montreal. O que faltou para ter jogado uma Copa do Mundo?

Ser convocado (risos). Pela Seleção Brasileira só joguei o Pan-Americano, o Pré-Olímpico e as Olimpíadas de Montreal, em 1976, e infelizmente, na época, enfrentamos grandes equipes como as duas Alemanhas, a União Soviética, a Polônia, que foi 3° lugar na Copa do Mundo da Alemanha em 1974. Não eram amadores. Foi maravilhoso, ficamos em 4° lugar atrás da Alemanha Oriental, Polônia e União Soviética. Aliás, na disputa pelo bronze contra a União Soviética, mesmo perdendo por 2 a 0, fiz uma grande partida no Estádio Olímpico, em Montreal. Mas a medalha de ouro era um sonho, já que éramos amadores e nosso ataque era formado pelo ponta-direita Marinho, que faleceu recentemente, e jogou no Bangu, Cláudio Adão, de centroavante, e depois Picolé, da Ponte Preta, que entrou em seu lugar. Eu sempre pela ponta-esquerda. A seleção era bacana e tinha amadores que viraram grandes jogadores em seus clubes como o goleiro Carlos, Edinho, Júnior, Batista, Rosemiro, Mauro Cabeção, Tecão e era comandada por Zizinho. Posteriormente, Cláudio Coutinho assumiu e foi um dos meus melhores treinadores.

Por que você foi emprestado ao América-RJ, em 1976?

Eu estourei a idade no profissional e tinha lá o Luís Paulo, o Edson, ponta-esquerda na época, e rolava uma discriminação com relação aos garotos que subiam. Era difícil fazer parte de um grupo, sentar na janela do ônibus, puxar uma conversa e essas coisas eram complicadas. Surgiu o América-RJ e quando cheguei lá era maravilhoso, mas também não consegui jogar. Entrava vez ou outra e o ‘Seu’ Tim não me botava com frequência para jogar, e por ser muito meninão, não sabia ser político em determinadas situações. O time era muito experiente com País, Léo Oliveira, Ailton, Mário, Alex e Álvaro. Não consegui jogar. Não era colocado em campo.

Como você foi parar no Remo no ano seguinte?

Depois do América-RJ, voltei para o Flamengo e logo em seguida fui emprestado para o Remo-PA. Consegui jogar. Era o que eu precisava. E nessa minha passagem, tive a felicidade de ter um treinador chamado Joubert que sempre falava nos dias de jogos assim: “Se você não driblar eu te tiro”. Isso foi muito bacana para mim, já que por ser driblador, eu era muito discriminado. Mas foram dois anos muito legais. Fui o melhor ponta-esquerda da temporada (Campeonato Brasileiro). Depois voltei ao Flamengo e fui extremamente feliz em 1979, 1980 e 1981.

Logo na estreia contra o Cruzeiro, você deu um baile em Nelinho, lateral-direito da seleção brasileira, que, em 1972, havia despontado para o futebol mundial jogando pelo Clube do Remo. O que pode nos contar desse jogo?

Esse jogo me marcou muito. Lembro que cheguei numa quinta-feira ao clube, e o seja bem-vindo foi “tem que ganhar do Cruzeiro por 4 a 0 no Campeonato Brasileiro”. Veja bem, estamos falando de um timaço do Cruzeiro, com Raul, Nelinho, Erivélton, Flamarion, Revetria, Joãozinho e treinado por Yustrich. Mas o Remo-PA precisava meter 4 a 0 para continuar na competição e era na minha estreia. Esse dia foi meu, de verdade! Com todo respeito a Nelinho, que foi um dos maiores laterais do futebol brasileiro, mas naquele dia eu estava impossível (risos). Mas deu tudo certo, nos classificamos e ficamos em 14° lugar numa competição com 62 times. Valeu muito a pena esse jogo e me orgulha ser considerado o maior camisa 11 da história do Leão Azul.

Em um amistoso (abril de 1979), o Flamengo venceu por 5 a 1 o Atlético-MG no Maracanã. Na partida que teve a renda revertida para as vítimas das enchentes em Minas Gerais, você acabou com o jogo. Quais são as lembranças daquela noite que uniu Pelé e Zico?

São jogos que nos marcam e eu tive muitos outros jogos que me marcaram. Esse contra o Atlético-MG foi mais um e na época não existia esse negócio de televisão como tem nos dias de hoje. O meu maior jogo, na minha opinião, não foi nem esse contra o Atlético-MG, mas um contra o Barcelona, no Estádio Ramón de Carranza, em Cádiz, na Espanha. Driblei a defesa toda dos caras e fiz um gol na vitória por 2 a 0, em 1979. Naquela época, nós íamos à Espanha e França disputar torneios e como ganhávamos tudo, não éramos mais convidados (risos). Sobre este jogo contra o Atlético-MG, ficou marcado, pois aquele menino que vendia amendoins e era flanelinha nos portões do clube, formou um ataque com Zico e Pelé. Era um amistoso por uma causa nobre e isso acabou sendo muito legal.

Quais as suas recordações do título do Campeonato Brasileiro de 1980?

Sem falsa modéstia, a gente estava tão acostumado a ganhar tudo que o primeiro título brasileiro na minha opinião foi o mais importante de todos que o Flamengo já ganhou. As pessoas falavam que éramos um time caseiro, que só ganhávamos Cariocas e colocar a cabeça fora dessa janela territorial foi importante. Mas a recordação daquele time era de que todos, formados na Praia do Flamengo 66, virou uma família. Mas Cantarelli, Leandro, Rondinelli, Mozer e Júnior; Andrade, Adílio e Zico; Tita, Nunes e eu, todos aprendemos os fundamentos com ‘Seu’ Zé Nogueira, com Bria, Joubert Meira. Isso foi muito marcante nesse título de 1980.

Você jogou no Talleres da Argentina, onde encantou os hermanos a ponto de se naturalizar argentino a pedido do treinador César Luis Menotti. Por que não jogou a Copa da Espanha em 1982, já que se naturalizou para isso?

Ia jogar a Copa do Mundo, mas tomei um carrinho covarde e tive fratura e ruptura dos ligamentos dos tornozelos. Operei duas vezes, não conseguia voltar, e o Talleres me vendeu ao Grêmio. No Sul, também não joguei, e um ano em que fiquei lá, o time acertou e acabou sendo campeão do mundo, no qual cheguei a jogar algumas partidas formando o ataque com Tarcísio e Baltazar. Mas como jogava pouco, fui emprestado ao River Plate.

Emprestado para o River Plate, em 1982, você participou de um jogo somente, um amistoso contra o San Lorenzo. O que houve?

Nos vinte e poucos dias em que fiquei lá, atuei apenas uma vez. E com a chegada do novo treinador, chamado Ramos Delgado, que inclusive jogou no Santos, ele não me quis. Mas fiz amizade com a rapaziada e um grande amigo chamado Alberto Tarantini.

Como foi ter reencontrado o amigo Luizinho das Arábias e ter jogado com ele no Fortaleza, em 1983 e 1986?

Caramba, foi uma agradável coincidência ter reencontrado o Luizinho e ao seu lado ter participado de um Campeonato Cearense inteiro. Isso porque no Flamengo ele entrava esporadicamente, já que tinha Cláudio Adão e depois o Nunes. Mas ele entrava e deixava sempre sua marca de artilheiro. Quando eu cheguei no Fortaleza e comecei a conviver com ele novamente, já que passamos a morar no mesmo prédio, conheci o extraordinário ser humano que ele era, a ponto de confidenciar para vocês que nunca vi um coração tão bom na minha vida. E jogando com ele no Fortaleza, fiquei surpreso, pois para mim, ele era apenas um bom definidor. Ledo engano. Luizinho, além de um finalizador nato, era armador e canhoto. Foi um dos maiores centroavantes que eu tive a oportunidade de ver jogar na minha vida. Que pena que não está mais aqui conosco, mas foi um cara incrível dentro e mais incrível ainda fora de campo.

Você foi a personificação de Garrincha e parou em 1990. Que balanço faz das passagens pelo Athlético Paranaense, Grêmio e Vasco?

Eu tenho três ídolos no futebol: Zico, Garrincha e Edu que jogou no Santos. O Zico, vamos colocar parênteses nas quatro letrinhas do seu nome porque foi simplesmente ‘The Best’. O Garrincha e o Edu foram motivacionais pelo que fizeram em campo. O Mané driblava só para um lado e essa referência de aplicar o drible para o mesmo lado eu peguei dele. Fiz muito isso naquele pequeno espaço do campo que eu chamava de ‘Zona da Morte’. Já o Edu, pela facilidade de jogar e da leveza em campo. Sobre as passagens, eu as considero importantes, já que vesti camisas de gigantes do futebol brasileiro, mas não fui feliz, mesmo conquistando títulos. Já fui jogar no México, nos Estados Unidos e fui muito mais feliz. No Athlético Paranaense, joguei poucas partidas. A mesma situação aconteceu no Grêmio. No Vasco foi diferente. Eu tenho muito orgulho de ter vestido aquela camisa e jogado com Roberto, um grande ídolo do clube. Pena que fiquei três meses apenas, mas tempo o suficiente para conhecer a grandeza e respeitar o Vasco da Gama, antes de parar em 1990.

Na sua opinião quem foi o lateral que melhor te marcou?

Alguns marcadores me deram dor de cabeça e outros eu dei um pouco de trabalho. Mas dois laterais, em especial, faço questão de mencionar: Edivaldo, do Fluminense e Brasinha, do Campo Grande. O Edivaldo, desde a época de Dente de Leite, travávamos muitos duelos nas preliminares do Maracanã. O Brasinha era um ‘senhor’ lateral. Eram laterais velozes, inteligentes, habilidosos e que foram os melhores que me marcaram.

E o melhor ponta-esquerda do futebol que você viu jogar?

Edu. Ele foi tudo. Sem palavras para descrevê-lo.

Hoje, cada vez mais as equipes brasileiras vêm adotando esquemas com três zagueiros e alas. Você acredita ser possível armar um time com pontas de ofício?

Sabe por quê não existem mais pontas? Porque não existem mais laterais. Os laterais acabaram, e os pontas, automaticamente, acabaram também. Hoje, os treinamentos são diferentes, o tempo de cada treino é cada vez menor, o futebol moderno exige encurtamento de espaços e não há condições de pontas jogarem em virtude disso. Talvez, se voltarmos ao início de tudo, em que haviam laterais e pontas com excelência em cada clube, a gente possa trazer de volta estes jogadores ensaboados que buscavam a todo custo a linha de fundo ou até mesmo a diagonal para entrar na grande área. Aliás, muito tempo que não existem mais pontas, infelizmente.

A título de curiosidade, como surgiu o apelido Uri Geller?

Foi aquele paranormal israelense, naturalizado britânico, que se tornou famoso na década de 1970 em programas de televisão que realizava demonstrações de seus poderes paranormais entortando talheres, e eu, por coincidência, estava entortando corpos jogando no Flamengo. Hoje, quase ninguém me chama de Júlio César e sim de Uri Geller (risos).

Como tem enfrentado o isolamento social devido ao Covid-19?

No começo, eu sofri muito, pois tive uma depressão profunda e fiquei por muito tempo em isolamento social no meu apartamento em Copacabana. Isso acabou comigo. Voltar à normalidade está sendo difícil. Peguei meu carro e vim para Aracaju, onde estou desde o início da pandemia. Há dois meses parei meu último remédio, e graças a Deus, estou muito bem, esperando as coisas normalizarem para eu voltar às atividades que eu desempenhava no clube.

Como você definiria Júlio César Uri Geller em uma única palavra?

Júlio César Uri Geller numa única palavra? Boa pergunta! Vou colocar duas palavras para minha autodefinição: loucura e coração! Loucura pelo meu modo de jogar, por tudo o que consegui depois de uma tragédia e tantas dificuldades na vida. E coração por fazer tudo com a alma pensando que minha carreira sempre foi em prol dos meus familiares

0 comentários