Algumas palavras são fáceis de serem encontradas no dicionário e basta uma procura despretensiosa para conhecer a sua etimologia. Pita é, segundo o seu significado, um pão achatado, arredondado, com uma massa muito fina e leve, geralmente, dobrado em envelope e servido com recheio.

Pita foi um meia com uma massa de 81 quilos muito fina, com 1,76 metro de altura de pura leveza. Seu futebol dobrado em dois tempos de 45 minutos cada, servidos com recheio de jogadas plásticas e gols antológicos.

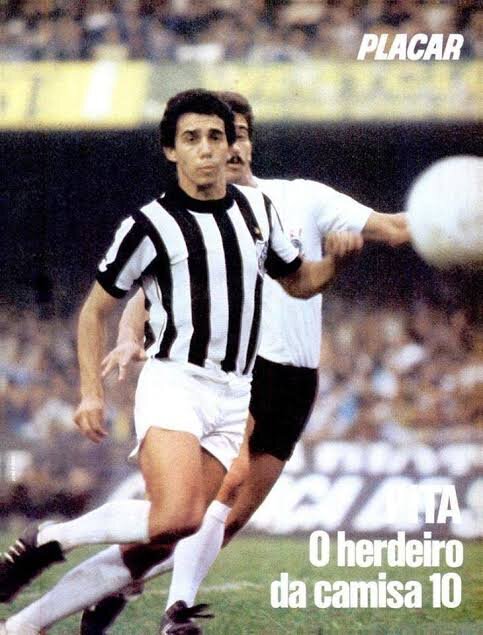

Camisa 10, jogador de cabeça erguida que arquitetava lances mirabolantes como se fossem projetos pessoais inacabados que resultavam em gols.

Arquiteto dos bons e de belos gols, e põe belos gols nisso! Como aquele tento marcado no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, em 16 de março de 1985, no empate de 4 a 4. Neste dia, Pita fez um gol de placa quando driblou toda a defesa do Alviverde, inclusive, o goleiro Leão e só não entrou com bola e tudo porque teve humildade.

Quando lhe perguntavam como foi o gol a resposta era um sorriso tímido. Sua categoria fez com que Ailton Lira, ao voltar ao time alvinegro praiano depois de uma longa suspensão, dissesse ao técnico Formiga: “Dê a camisa 10 para o garoto. Ele merece”.

Mas o nilopolitano Pita nasceu Edivaldo Oliveira Chaves, em um 4 de agosto de 1958, e passou a maior parte da infância vendendo siris às margens da rodovia Anchieta. Morou em Cubatão, uma das cidades mais poluídas do mundo à época, mas a categoria cristalina da perna esquerda o levou ao juvenil do Santos. Uma de suas inspirações era o ponta-esquerda Edu que formava aquele ataque mortal do Santos com Pelé e Coutinho.

O ‘último romântico’, como era chamado pelo ex-treinador Cilinho (1939-2019), no São Paulo, foi o primeiro jogador a vestir com maestria a camisa 10 do Santos, após o Rei do futebol encerrar sua carreira pelo Peixe, em 1977.

O Museu da Pelada tem a honra de entrevistar para a série Vozes da Bola, o craque Pita, que chegou a ser comparado ao francês Michel Platini, quando vestiu a camisa do Racing Strasbourg e foi representante da primeira geração dos ‘Meninos da Vila’.

Por Marcos Vinicius Cabral

Edição: Fabio Lacerda

Você teve uma infância muito difícil em Nilópolis, região metropolitana do Rio de Janeiro onde nasceu, e em Jardim Casqueiro, bairro pertencente a cidade de Cubatão, em São Paulo, onde morou. É verdade que você chegou a vender siris? Gostaria que nos contasse um pouco sobre isso.

Eu só nasci em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e cheguei no Jardim Casqueiro, em Cubatão, com um ano de idade. Na verdade, eu vendia siri para brincar com meus amigos, já que era um garoto e essa brincadeira era comum entre nós. Não foi por necessidade. Nada disso! Meu pai trabalhava na Petrobras, e apesar de termos uma vida simples, era uma vida sem luxo mas tranquila financeiramente falando.

Aos 13 anos de idade, você foi convidado a disputar um campeonato de futebol na praia e se destacou. Como foi isso?

Sim. Fui destaque a ponto de ser convidado por um observador da Portuguesa Santista, onde dei meus primeiros chutes numa bola de futebol. Eu joguei um ano pela Portuguesa Santista, no campeonato de praia, em Santos, onde me destaquei, e quando menos esperava, surgiu o Olavo Martins, treinador do juvenil do Santos e me faz o convite para treinar na Vila Belmiro. Graças a Deus fui bem recepcionado por todos os garotos de lá, pelo próprio treinador, e não senti nada.

Muito antes de surgirem os ‘Meninos da Vila’ com Diego e Robinho, em 2002, ou com Neymar e Paulo Henrique Ganso, em 2010, existia jovens talentosos como você, Juary, João Paulo e Nílton Batata, que em 1978, também eram considerados ‘Meninos da Vila’. Na sua opinião, o Santos sempre foi um clube revelador de talentos? E como foi ser revelado por lá?

É do DNA do clube, revelar bons jogadores. Eu acho que ficando nas categorias de base do clube por três anos surgiu a primeira geração de ‘Meninos da Vila’, que teve eu, Juary, Gilberto Costa, Célio de Oliveira, Zé Carlos e outros craques. Formamos a primeira geração que recebeu a alcunha de ‘Meninos da Vila’. Depois, vieram esses que você citou na pergunta que foram excepcionais também. Mas o Santos vai sempre estar revelando jogadores para o futebol brasileiro. Faz parte de seu DNA e isso não se pode mudar.

No Santos, você esteve de 1978 a 1984, ou seja, seis anos e com um título apenas conquistado, o Paulista de 1978. Não acha que foi pouco pelo jogador que você foi?

Eu joguei de 1978 a 1984, e acho que foram seis anos de muitas conquistas. Conseguimos ser campeões Paulista em 1978, e logo após, houve muita mudança de jogadores, que acabaram deixando o clube. Mesmo assim, fomos vice-campeões Paulista em 1980 e vice-campeão Brasileiro em 1983. Acho que chegamos em três decisões, e naquela época, logo que surgiram os meninos no Santos, houve vendas. Mas acredito que em seis anos, foram três decisões em que joguei e que ganhei apenas uma. Mas foram seis anos maravilhosos no Santos.

Você chegou no São Paulo em 1984, conquistou o campeonato paulista de 1985 e o segundo título nacional do Tricolor Paulista, em 1986. Apesar das conquistas, quase deixou o Morumbi por problema de relacionamento com o técnico Cilinho. O que aconteceu naquele episódio que a diretoria teve que bancar sua permanência no clube?

Eu fui vendido para o São Paulo em 1984, e acho que era o momento adequado de sair do Santos. Estive um bom tempo no Peixe, vivi uma fase extraordinária no clube e chegando no São Paulo encontrei grandes jogadores, como Oscar, Darío Pereyra, Careca e Renato “Pé Murcho”. Depois, mais tarde surgiram grandes talentos como Muller, Silas, Sidney, Nelsinho, então, formou aquele grande time que ficou conhecido como os ‘Menudos do Morumbi’. Fomos campeões Paulista em 1985 e 1987, Brasileiro em 1986. Em 1985, na verdade, não foi um desentendimento com Cilinho. Nada disso! Na decisão do Paulista de 1985, ele preferiu colocar o Falcão e me sacar do time. Achei que a minha barração naquele momento foi injusta. Vivia um excelente fase, tanto fisica, como tecnicamente. Foi isso. Admito que eu já pensava em sair do São Paulo, mas aí, o presidente Carlos Miguel Aidar e o Juvenal Juvêncio, me chamaram para conversar e acertamos nossa permanência. Tanto que fiquei no clube, voltei a jogar, conquistamos títulos juntos e acabou sendo uma coisa boa para mim e para o São Paulo.

Em 1987, mais um Campeonato Paulista para o currículo e o reconhecimento como craque pela exigente torcida tricolor. Como foi para você ser ídolo nesta imensa galeria de tantos outros nomes marcantes na história do São Paulo Futebol Clube?

Sem dúvida! Eu acho que esses anos no São Paulo, onde conquistei títulos, o carinho e o reconhecimento da torcida, foram inesquecíveis. Em 1987 foi muito especial. Foi um ano tão marcante, que minhas atuações levaram-me à Seleção Brasileira para disputar o Pan-Americano. É um orgulho, uma satisfação, fazer parte dessa história de grandes jogadores que passaram aqui no Morumbi e escreveram seus nomes na história do São Paulo Futebol Clube.

Ainda sobre o São Paulo, em 2012, você foi contratado como observador do clube. No entanto, acabou demitido em janeiro de 2016. Passados quatro anos, já te disseram o motivo da demissão? Ainda guarda mágoa do clube?

Não. Isso é passado. Entrei no São Paulo em 1996, fiquei até 2000, e depois sai e voltei algumas vezes. Em 2012, com o Juvenal Juvêncio, sendo observador técnico dele. Em sua saída, houve essa mudança e sem ser avisado fui parar no RH e demitido. Mas eu tenho muita gratidão pelo São Paulo e nenhuma mágoa. Apenas achei uma falta de consideração a maneira como foi feita a coisa e não por eu ser o Pita. Acho que faltou um pouco de respeito! Mas tenho uma imensa gratidão pelo clube. Para ter uma idéia, eu já retornei ao clube e zero de mágoa nesse episódio. Aproveito essa oportunidade por meio dessa entrevista para vocês, do Museu da Pelada, para agradecer a todos que me deram essa oportunidade. Então, depois que eu parei de jogar futebol, iniciei uma carreira dentro da base, que é um clube revelador de talentos para o futebol brasileiro e internacional. Quero deixar registrado minha gratidão ao clube.

Você jogou no futebol francês, no Racing Strasbourg, e ficou lá por três temporadas. Como foi viver essa experiência e é verdade que a imprensa local chegou a compará-lo a Michael Platini?

Em 1988, eu fui vendido para o Racing Strasbourg, que era uma equipe recém promovida à primeira divisão. Foi uma mudança que senti muito, pois aqui no Brasil eu jogava para disputar títulos e lá comecei a jogar para não cair para segunda divisão. Vale ressaltar que foi muito boa a experiência, joguei lá durante dois anos, e os primeiros seis meses foram os mais difíceis por causa da adaptação devido ao frio intenso e o idioma. Comecei a sofrer com as contusões que aqui no Brasil era raro eu ter, mas depois que comecei ter uma sequência de jogos, eu realmente vivi grande fase no clube e cheguei a ser comparado ao Platini. Mas acredito ter deixado uma boa impressão nessa minha passagem pelo clube francês e ser comparadomaqior jogador francês da época.

Como surgiu o apelido Pita?

O apelido Pita vem de infância. No meu nascimento, meu pai queria colocar meu nome de Pitácio, em homenagem ao meu avô, e como minha mãe não quis, e me deu o nome de Edivaldo. Esse Pita foi desde minha época de criança e acabou pegando. Hoje, graças a Deus, onde eu vou, os amantes do futebol conhecem o Pita e não o Edivaldo.

Na Seleção você se sagrou campeão Pan-Americano de 87, mas por que jogou apenas sete partidas com a Amarelinha?

Na Seleção, eu estive em 1980, convocado por Telê Santana, e em 1982. Joguei a partida amistosa contra o Uruguai, vencemos por 1 a 0, no Castelão, em Fortaleza, fui muito bem e acabei não jogando mais por causa daquela grande Seleção que tinha. Sinceramente, eu acho que merecia ir para a Copa do Mundo na Espanha, mas acabei não indo. No ano seguinte, voltei a vestir a camisa da Seleção Brasileira com o Carlos Alberto Parreira jogando algumas partidas. Em 1986, mesmo vivendo grande fase, não fui chamado, e entendo que talvez o Telê Santana não gostasse do meu futebol, ou eu não me enquadrava dentro do esquema tático que ele quis implantar nos campos mexicanos. Mas em 1987, um ano maravilhoso que eu tive no São Paulo, voltei à Seleção, disputei o Pan-Americano de Indianápolis e fui campeão. Mas analisando minha passagens defendendo o país, acho que foi com o Carlos Alberto Silva que conquistei, ao lado de meus companheiros, a medalha de ouro.

Podemos dizer que o gol que você marcou contra o Palmeiras, em 1985, no empate por 4 a 4, no Pacaembu, quando você fez uma fila de palmeirenses, entre eles os volantes Paulinho e Rocha, driblou o goleiro Emerson Leão e empurrou para as redes, é o mais bonito da sua carreira?

Esse gol contra o Palmeiras foi um dos mais bonitos da minha carreira. Eu era um meia com muita facilidade em driblar e tem inclusive outros gols que fiz parecidos com este citado por você. Mas esse tem sua relevância, já que foi num clássico pelo Campeonato Brasileiro e no Pacaembu. A recordação que tenho é que o gol foi uma jogada iniciada no meio de campo em que driblei o Paulinho e o Rocha, depois o Vagner Bacharel e o Toninho. Por fim, o Leão, antes de tocar para o fundo das redes. Sem dúvidas que foi o gol mais bonito da minha carreira.

O que o futebol representou para o Pita?

Representou muita coisa na minha vida, e modéstia à parte, acho que eu representei muito para para os clubes do futebol brasileiro. No Santos, sinto muita gratidão e muito orgulhoso em fazer parte dessa história do clube, ser mais um nessa constelação de craques do passado. Já no São Paulo, meus mais sinceros agradecimentos, pois só tenho boas recordações do clube do Morumbi. Acho que honrei as camisas que vesti e representei a essência do futebol arte, jogado com alegria, prazer, técnica e com habilidade. Por isso, acredito que os jovens se espelhavam no Pita dentro de campo. Mas o futebol representou muita coisa para mim e eu pude retribuir, contribuindo para os mais jovens nesses dois grandes clubes do país em que passei.

Como tem enfrentado esses dias de isolamento social devido ao Coronavírus?

Eu tenho ficado, desde o começo da pandemia, a maior parte do meu tempo no meu sítio em São João da Boa Vista. Como as coisas começaram a melhorar, fui morar em Cotia, na Região Metropolitana da cidade, entre a capital e o interior. Depois de um certo tempo, eu vim trabalhar no São Paulo, onde sou o coordenador de captação. Mas realmente foi um momento muito ruim para todos, e nós aqui do clube, esperamos que surja a vacina. Esperamos que isso volte a se normalizar o mais rápido possível no mundo.

Quem foi seu melhor treinador?

Tive grandes treinadores que fizeram parte da minha vida. No Santos eu trabalhei com o Formiga entre 1978 e 1983, o Pepe e Cilinho no São Paulo. Os três foram os mais marcantes para mim, mas o Cilinho foi um treinador mais moderno com uma metodologia de trabalho diferente e foi um pouco mais especial. Por isso, coloco o Cilinho numa prateleira acima dos outros citados e como o melhor treinador com quem eu trabalhei.

Você jogou numa época em que cada clube tinha um camisa 10 que causava medo. Na sua opinião, por que esse número está em extinção nos clubes?

Verdade. Havia nos grandes clubes um grande camisa 10. Eu no São Paulo, Mário Sérgio no Palmeiras, Zenon no Corinthians, Dicá na Ponte Preta, Aílton Lira no Guarani, Assis no Fluminense, Roberto Dinamite no Vasco, Zico no Flamengo, Mendonça no Botafogo, e tantos outros camisas 10 que realmente causavam medo. Era necessário marcá-los em cima. Hoje, eu não sei o que aconteceu no futebol, que surgiram poucos como o Alex, o Djalminha, o Ricardinho, e outros jogadores. Eu acho que o importante é incentivar esses garotos que chegam na base a desenvolver as qualidades necessárias para serem um camisa 10. Vale frisar que quando surge um garoto com essas qualidades de saber chegar na área, lançar, cobrar faltas, ter boa visão de jogo e decidir partidas, é importante incentivá-lo e treiná-lo. Sinceramente, eu acho que é a grande dificuldade encontrar este talento nas cateforias de base.

Quem foi seu ídolo no futebol?

Jonas Eduardo Américo, ou Edu, como queiram, ponta-esquerda do Santos. Eu lembro que quando eu jogava na base e fazia a preliminar, ficava assistindo ele jogar. Gostava tanto, mas tanto do seu futebol, que mudava de lado na arquibancada para ver de perto ele jogar. Para mim, foi um dos grandes jogadores que tive a felicidade de ver atuar. Edu era gênio!

Você ainda defendeu o Guarani, de 89 a 90, e depois foi jogar no Nagoya Grampus, do Japão, onde ficou de 90 a 93, para encerrar a carreira na Internacional de Limeira em 94. Qual o balanço que você faz da sua carreira como jogador de futebol?

De forma positiva. Posso dizer que foi uma trajetória no futebol vencedora. Comecei no Santos, o clube que eu torcia em virtude dos grandes times que vi jogar, e me alegra muito saber que marquei época no clube. Depois no São Paulo, um clube maravilhoso que eu tenho um carinho enorme e que marquei época também, pude chegar à Seleção Brasileira vestindo a camisa Tricolor. É lógico que nem tudo é do jeito que a gente espera, pois não disputei uma Copa do Mundo, que é o objetivo de todo atleta, porém, consegui conquistar uma medalha de ouro no Pan-Americano de Indianápolis em 1987, nos Estados Unidos. Já a minha passagem na Europa foi boa, pois na França consegui jogar um bom futebol. No Guarani, fiz parte de um time que fez uma grande campanha, mesmo não tendo conquistado o título. Eu costumo dizer que quando o clube é campeão você sempre marca, mas mesmo sem o título foi uma boa passagem lá em Campinas. Nos meus três anos de Japão, país em que fui bem recebido e tenho muita gratidão, foi uma experiência fantástica. Em 1994, surgiu a oportunidade de ir para a Inter de Limeira, fiz um contrato curto para ver se ainda existia dentro de mim aquele amor em jogar futebol. Mas como não senti isso, de disputar jogos, de concentrar, acabei achando melhor parar. Mas tenho muita gratidão a Deus por tudo que Ele me proporcionou na carreira e pela rica experiência em ter passado pelos lugares em que passei. No meu modo de pensar, foi uma carreira vencedora.

Defina Pita em uma única palavra?

Família.

0 comentários