por André Felipe de Lima

Foto da Revista JCB

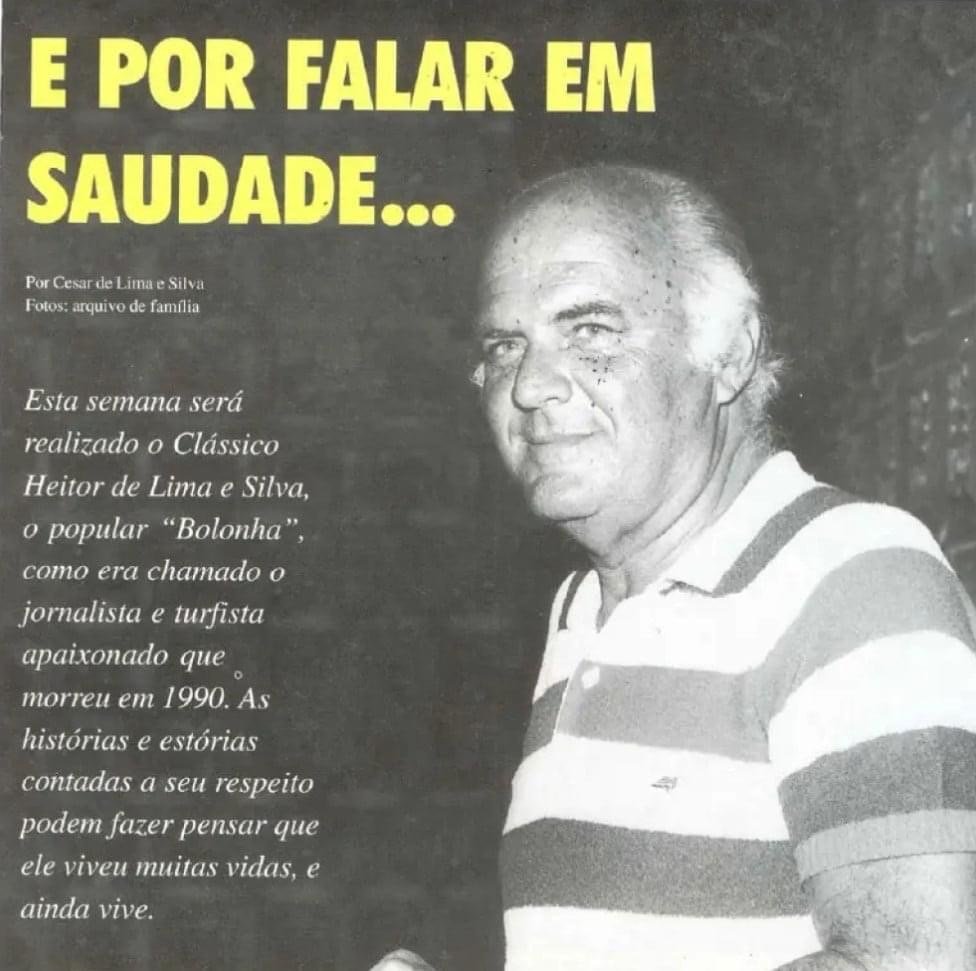

Sempre gostei de jogar bola. Desde bem pequeno. Tinha lá meus oito, nove anos, quando coloquei minha bola de couro embaixo do braço e fui fazer o que mais gostava: rolá-la e chutá-la no gramado em frente à tribuna geral do Hipódromo da Gávea. Meu pai gostava dali e, sobretudo, do bar que havia ao lado da tribuna. Quanto a mim, adorava o pão francês com queijo prato que faziam por lá. Comia facilmente dois deles, mas bebendo, sempre, uma garrafa de Crush, que, acho, nem existe mais. Comia, bebia e voltava a jogar minha bola. No bar, meu pai e seus amigos “estudavam” (em meio a algumas latinhas de Skol) o programa das carreiras. Entre estes amigos do papai, havia um singular. Jamais o esqueci. Era um cara alto, bastante bronzeado e quase totalmente careca. Sobravam-lhe poucos fios brancos, integralmente brancos. “Tordilho”, diriam os turfistas de raiz. Ah, a personagem de que falo portava uma, digamos, “sutil” barriga e entendia tudo de turfe, e de bola também. Afinal, por bater um bolão nas peladas, ele mereceu o apelido com o qual passou a ser conhecido no meio turfístico do Rio: “Bolonha”, cujo nome na identidade registrava-se Heitor de Lima e Silva, um dos cronistas mais respeitados da história do nosso turfe. Bolonha era sensacional. Gostava muito dele. Foi cronista na fase áurea da rádio JB (Jornal do Brasil) ao lado de ninguém menos que o “Pelé” dos locutores de turfe: Theóphilo de Vasconcellos. E até de júri do programa do Chacrinha Bolonha foi titular. Foi mesmo um camarada craque de bola, de turfe e de crônicas. Mas o que mais impressionava aquele garoto que um dia fui era o que Bolonha fazia com os pés.

— “Paulinho” — gritava ele do bar, chamando-me, embora meu nome seja André. Explique-se, portanto: chamavam-me “Paulinho” por conta do meu pai, Paulo Lima, hipólogo que aprendeu tudo com o fenomenal Atahualpa Soares, então diretor da caixa beneficente dos profissionais do turfe durante décadas e um dos mais antigos sócios do Jockey Club, era um velhinho gente boníssima. Mas a história dele fica para outra crônica. Falemos do nosso querido Bolonha.

Ao ouvi-lo gritar pelo meu “nome”, corri até o bar, levando a bola comigo, claro, pois sabia que ele faria aquela impressionante performance. Era pule de dez!

— Me dá aqui a bola, “Paulinho”.

— Toma aí.

Bolonha sentou-se no degrau único do barzinho (espaço suficiente para o que pretendia fazer) e começou a deixar todo mundo que ali estava de queixo caído. Era uma… eram duas, três, quatro… eram cem, eu disse cem embaixadinhas! E sentado! Quando chegava próximo da impressionante contagem, ele perguntava:

— E aí, “Paulinho”, quer mais ou tá de bom tamanho?

Conformado com a minha insignificante pretensão de um dia ser jogador de futebol (jóquei seria impossível devido à altura), respondi até mesmo com uma ponta de saudável e inocente inveja juvenil:

— Tá legal, “seu” Bolonha. Cem ficou legal…

Ele levantou-se, apertou minha mão e voltou para a mesa onde estavam papai e os turfistas.

Virei-me e voltei para casa pensando como era possível alguém com aquele corpanzil fazer cem embaixadinhas. No bar, o futebol dava lugar ao turfe. Os caras voltaram atenção para o que realmente interessava: as carreiras. Era hora do cânter. Binóculo sobre os olhos, porque a raia estava leve naquela tarde de bastante sol na Gávea e as barbadas certamente não decepcionariam Bolonha, papai e todos os saudosos turfistas daquele já bem distante 1977.

0 comentários