GONZAGUINHA, COMPOSITOR DA VIDA, DO AMOR E DO FUTEBOL

por Pedro Tomaz de Oliveira Neto

Em 29 de abril de 1991, o Brasil amanhecia chocado com a notícia de um trágico acidente de carro ocorrido no sudoeste do estado do Paraná. Morria ali um dos grandes expoentes da Música Popular Brasileira (MPB), o cantor e compositor Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha, que, estaria completando, nesta semana (precisamente, em 22 de setembro), 79 anos de idade.

Filho de uma lenda chamada Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, Gonzaguinha era um apaixonado pelo futebol. Torcia para o Vasco da Gama e tinha manifestas simpatias pelo Cruzeiro de Belo Horizonte, cidade onde morava desde o início dos anos 1980, por ocasião do seu terceiro casamento. Cultivava várias amizades com os craques da bola de sua época, como Reinaldo e os saudosos Sócrates e Roberto Dinamite. Sempre que sua agenda permitia, Gonzaguinha ia aos estádios para prestigiar grandes jogos do futebol brasileiro. Além de torcedor, era um peladeiro e gostava de participar com outros artistas de partidas beneficentes ou em prol de causas políticas, integrando o famoso Trem da Alegria, time criado em 1975, por iniciativa do então ex-jogador Afonsinho, reunindo nos gramados jogadores de futebol sem contrato e grandes nomes da MPB.

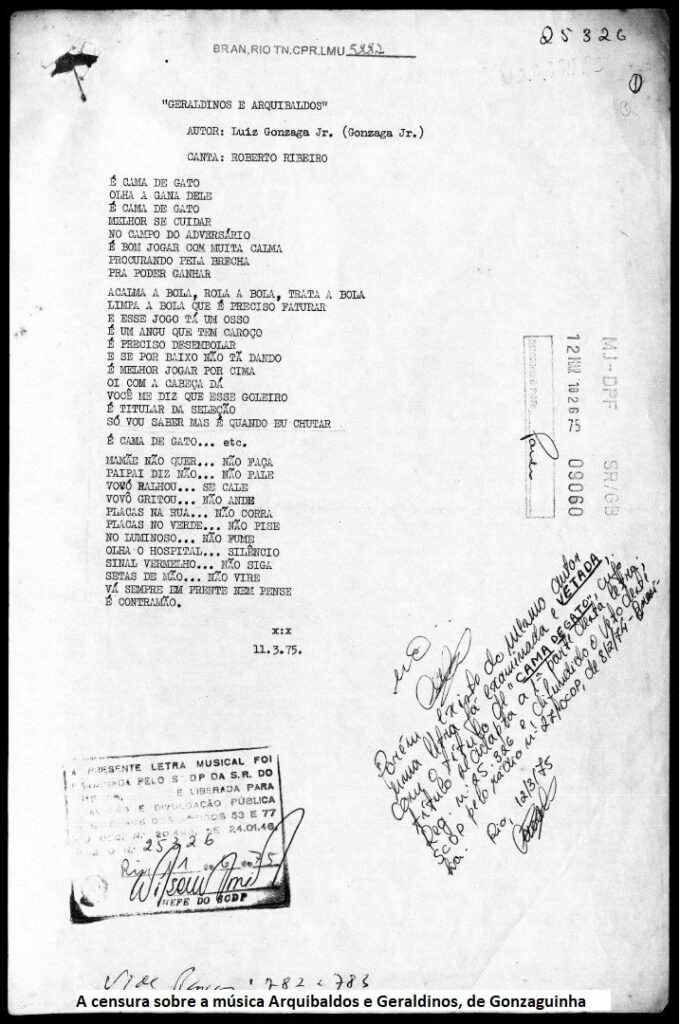

Luiz Gonzaga Jr. levou para suas composições essa intimidade que tinha com o futebol, mostrando que dentro das quatro linhas do campo de jogo, junto com a bola, rolava uma síntese da vida no mundo lá fora. Vítima contumaz da tesoura afiada da censura do regime militar instalado em 1964, o compositor se valia de metáforas alusivas ao futebol para driblar as proibições e os cortes impostos às letras de suas músicas. É o caso de “Arquibaldos e Geraldinos” (1974), com a qual denunciava os mecanismos de restrição das liberdades, situação que deveria ser enfrentada com inteligência e cautela, principalmente quando se estava no “campo do adversário”.

Já em “E Por Falar no Rei Pelé…” (1978), Gonzaguinha exaltava a força do povo brasileiro, que considerava um verdadeiro craque ao encarar no dia a dia a marcação dos homens de cima, tornando a vida uma “pedreira” ou uma “rinha sem gol”. Por sua vez, em “Se Meu Time Não Fosse Campeão” (1979), mostrava como o futebol pode ser uma válvula de escape para o trabalhador esquecer, ainda que temporariamente, as dificuldades financeiras e os problemas pessoais e como um gol tem o dom de encobrir o cansaço dessa luta diária que é a vida.

Infelizmente, Gonzaguinha partiu muito cedo, aos 45 anos de idade. Nos deixou quando vivia a plenitude de sua produção artística e intelectual, prometendo muito mais além da riquíssima discografia que acumulava desde o início da década de 1970. Uma obra recheada de canções marcadas pela beleza da melodia e pela força poética de suas letras, seja para exaltar a vida, o amor e a luta dos mais humildes em busca da alegria de viver, seja para dissecar, em versos espirituosos, o cotidiano e as condições sociais e políticas do seu tempo e, por que não dizer?, do nosso tempo, num merecido reconhecimento da atualidade de seu repertório musical. Salve, Gonzaguinha, o compositor da vida, do amor e do futebol!

FRANCISCO HORTA, 90 ANOS

por Paulo-Roberto Andel

Muito já se disse sobre o aniversariante deste 23 de setembro. Ousado, corajoso, carismático. Certo é que, ao completar 90 anos, Francisco Horta é o maior presidente vivo do Fluminense, o mais emblemático e só fica atrás de Arnaldo Guinle porque este, tão genial quanto Horta, teve a chance de sedimentar o Tricolor e colonizar o futebol brasileiro de vez. Contudo, o maravilhoso Flu de Guinle foi até reconhecido mundialmente com o tempo, mas o governo de Horta teve uma projeção mundial tamanha que nem a chegada do Flu à decisão do Mundial de Clubes 2023 teve a mesma repercussão.

Há quase meio século, a Máquina Tricolor misturou sonho e realidade. Até então, o Fluminense era uma potência e já tinha sido inclusive campeão mundial, mas com Francisco Horta o Tricolor se tornou uma referência internacional permanente. Ganhou o Bayern Munchen, base da Alemanha campeã mundial de 1974, com o Maracanã em êxtase. Alinhando craques de todos os jeitos, a equipe aproveitava feras da casa como Edinho, Pintinho, Cleber e Rubens Galaxe. Quando o campeonato carioca era o mais importante do país, o Flu conquistou o bicampeonato que não via desde os anos 1930. Dava um show de goleadas, inclusive nos rivais, e faturava torneios de grande expressão no exterior.

O Fluminense virou símbolo pop. Sua camisa era vestida até em fotos dos Rolling Stones. Cruyff quase veio para o Flu, imaginem. Um fenômeno mundial num tempo sem internet, apenas com rádio, TV e jornais. Em casa, o clube conquistou a maior média de público numa temporada, em 1976. Sem patrocinador, investidor, mecenas ou dinheiro público. O troca-troca sacudiu o futebol brasileiro duas vezes.

Reparem que a Máquina nunca foi chamada de “time do Rivellino”, “time do Paulo Cezar” ou “time do Carlos Alberto Torres”. Não. É uma unidade. Um projeto. Uma força da natureza concebida por seu arquiteto, o maquinista Francisco Horta. Uma força tão grande que supera a ignorância de seus detratores, que insistem em tratar como “menor” o time que ganhou “pouco”, numa comparação desequilibrada dos anos 1970 com os 2020. Mas poucos haters são honestos em admitir que só com Horta o Fluminense teve em seu elenco 1975-1976 cinco campeões mundiais de 1970 no México: Félix, Carlos Alberto Torres, Marco Antônio, Rivellino e PC Caju. Assim como ninguém se esquece do Brasil de 1982, da Holanda de 1974 e da Hungria de 1954, não dá para discutir a excelência do futebol brasileiro sem falar da Máquina.

Tudo bem, a cada ano a Invasão Corintiana de 1976 tem mais torcedores no borderô, mas deixa estar. A magia de um dos maiores confrontos da história do futebol brasileiro é também marcada pelo time que o Fluminense tinha, digno do Olimpo do nosso futebol, no mesmo salão de festas da Academia do Palmeiras, do Santos do inigualável Pelé, do Botafogo nos anos 1960 e do Flamengo de 1981.

Tudo isso tem o roteiro e a direção de Francisco Horta, que já deveria ter uma estátua no clube e o título de grande benemérito. O Fluminense já tinha nome nas ruas do mundo, mas foi Horta quem colocou a grafia tricolor nos letreiros à altura da Broadway.

Aos 90 anos, plenamente ativo e lúcido, o eterno presidente do Fluminense conduz a Santa Casa da Misericórdia há mais de uma década. Tida como incurável, a Santa Casa começou a respirar sem aparelhos e, aos poucos, vem retomando sua vida normal. Dá para dizer que o maquinista não tem poderes de cura?

A Máquina Tricolor alimentou corações e mentes, fez história e arrematou uma multidão de crianças para sempre – que eram jogadas para o alto em toneladas de vitórias, gols e grande futebol. Hoje, são os cinquentões que sentem o brilho nos olhos quando se fala de Miguel dos saudosos Rodrigues Neto, Dirceu, Carlos Alberto Torres, Félix, Toninho, Félix, Cafuringa, Doval e Mário Sérgio (craçaco que somente na Máquina ficou no banco de reservas), de Roberto Rivellino, de Paulo Cezar Lima, de Renato, Pintinho, Edinho, Rubens, Zé Roberto, Búfalo Gil e tanta gente. De Didi, Parreira e Paulo Emílio e Mário Travaglini, entre outros. De José Carlos Villela, o maior advogado tricolor de todos os tempos. De Ximbica. São muitos e muitos nomes, que todos se sintam representados aqui.

Tomara que meu pai consiga ler estas linhas. Ele me jogou para o alto muitas vezes no Maracanã. Eu era criança e ali, em meio à nuvem de pó de arroz, aprendi o que era uma festa. O ano de 1976 foi um dos mais difíceis da vida de Helio Andel. Sofremos literalmente o pão que o diabo amassou. Sua única alegria era o Fluminense, o Fluminense da Máquina, o fenômeno de popularidade. Obra e graça eternas de Francisco Horta, a quem declaro meu apreço, admiração, respeito e agradecimento a quem ofereceu alegria ao meu pai. Vivi para contar essa breve história.

Viva Francisco Horta, o eterno presidente do Fluminense!

Viva a Máquina imortal!

@p.r.andel

NOSSA GRATIDÃO ETERNA, CÉSAR

por Claudio Lovato Filho

Uma vida não se resume a uma carreira profissional, e uma carreira profissional não se resume, no caso da de um jogador de futebol, a um título, a uma partida ou a um gol.

Claro que não.

Mas obrigado, César, por teres colocado a cabeça naquela bola.

Tinhas pressentido que ela viria para a pequena área; bastou ver o Renato fazer a embaixadinha lá na lateral, e então soubeste, tiveste certeza.

Pressentimento de centroavante dos bons.

Obrigado, César.

Por teres colocado a cabeça naquela bola improvável alçada pelo Renato e, assim, teres feito a felicidade de milhões de gremistas, como havia previsto (sonhado!) a Sandra, mulher do Tita.

Quanta importância teve aquele gol para a nossa História, César!

Quem te escreve estas linhas, ainda impactado pela notícia da tua despedida, é alguém que estava lá no Olímpico naquela noite gelada de 28 de julho de 1983.

Alguém que tinha 18 anos e estava na arquibancada inferior, com o velho dele e um dos irmãos mais novos, bem atrás da goleira em que o Caio fez o nosso primeiro gol.

Foi de lá que eles viram o teu gol, aos 32 do segundo tempo.

Foi lá, batendo os pés no cimento por causa do frio e da emoção, que eles viram o teu voo em direção à bola.

Obrigado, César.

Na Grande Ordem das Coisas – que alguns acreditam ser ditada pelo acaso, pelo aleatório e pelo caos, e que outros creem que obedece ao que desde sempre estava escrito e determinado – eras tu que estavas lá, no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que tinhas que fazer, e que sabias fazer.

Como os centroavantes de verdade.

Como os seres humanos que entendem que a felicidade é a maior vocação de todos os que vêm a este mundo e que, inevitavelmente, um dia se despedem dele.

ZAGALLO TINHA 12 TITULARES

por Elso Venâncio

O time dos ídolos imortais da Copa de 1970, que conquistou o tricampeonato no México, tinha 12 titulares: Félix; Carlos Alberto Torres, Brito, Piazza e Everaldo; Clodoaldo, Gérson (Paulo Cézar Caju) e Rivellino; Jairzinho, Tostão e Pelé.

O técnico João Saldanha passou confiança ao grupo e fez um grande trabalho nas Eliminatórias. Foram seis jogos, seis vitórias, 23 gols a favor e só 2 contra, com goleadas históricas sobre a Venezuela, por 5 a 0 em Caracas e 6 a 0 no Rio, além dos 6 a 2 na Colômbia, também no Maracanã. Desgastado com os generais da ditadura e com os militares inseridos na comissão técnica, o João Sem Medo — assim apelidado pelo amigo Nelson Rodrigues — acabou substituído por Zagallo há poucos meses da Copa.

Com o novo treinador, vieram algumas mudanças. No esquema tático, o 4-2-4 deu lugar ao 4-3-3. Brito e Piazza passaram a formar a zaga de área. Com o recuo de Piazza, Clodoaldo assumiu a posição no meio-campo, ao lado do Gérson. Como a Seleção atacava muito com Carlos Alberto pela direita, o treinador escalou o gaúcho Everaldo, um lateral marcador, na esquerda. Rivellino, reserva do Gérson, foi adaptado como ponta-esquerda recuado; e Tostão, que jogava como meia, na posição do Pelé, mantido como centroavante.

No primeiro treino que dirigiu, Zagallo encontrou um Pelé irritado: “Sacanagem comigo, não”. E retrucou no ato: “Você é um único titular absoluto”. João Saldanha tinha declarado que Pelé era míope. O Rei confirmou a miopia de nascença, mas isso nunca lhe causou dificuldade, nem à noite.

Logo na estreia na Copa, Paulo Cézar Caju estreou as substituições do Brasil em mundiais, só permitidas a partir de 1970. Entrou no lugar de Gérson, que sentiu a coxa durante o jogo contra a Tchecoslováquia. Mantido para o enfrentar a Inglaterra, então campeã do mundo, Caju foi o craque da vitória por 1 a 0, com gol de Jairzinho. Voltou a se destacar diante da Romênia, mas Gérson, o Canhotinha de Ouro, se recuperou para enfrentar o Peru, dirigido pelo brasileiro Waldir Pereira — o mestre Didi.

Para resolver o dilema, Zagallo chamou quatro líderes do grupo: o capitão Carlos Alberto, Piazza, Gérson e Pelé. “Vocês vão decidir se PC continua como titular”. A votação foi secreta, mas com a presença de Paulo Cézar. Cada um recebeu um envelope, e o resultado deu empate: 2 a 2. “Paulo, você é garoto e pode esperar, mas não se considere reserva”, resolveu Zagallo.

Se Paulo Cézar fosse mantido, Clodoaldo sairia, com Gérson sendo recuado, e Rivellino passando para o meio. PC acabou entrando durante o jogo, novamente no lugar de Gérson, que deixou o campo com a vitória já garantida para estar inteiro contra um rival histórico, o Uruguai, na semifinal.

Foi uma campanha memorável, com 100% de aproveitamento:

4 a 1 na Thecoslováquia;

1 a 0 na Inglaterra;

3 a 2 na Romênia;

4 a 2 no Peru;

3 a 1 no Uruguai.

No dia 21 de junho, enfim aconteceu a final do primeiro Mundial transmitido pela TV e a cores. O Brasil goleou a Itália por 4 a 1, com o Estádio Azteca recebendo mais de 100 mil torcedores. Pelé, Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto fizeram os gols. Era uma época de tantos craques, que o Brasil seria novamente campeão do mundo, com Saldanha ou Zagallo.

O LEGADO DE JOHAN CRUYFF FERVE NA CHAMPIONS LEAGUE

por Enzo Krieger

A filosofia de Johan Cruyff ferve na Champions League, detecta o cineasta espanhol Jordi Marcos. Não falta autoridade ao diagnóstico. Jordi assina “A Última Partida”, documentário centrado no holandês que fez história como jogador e como treinador. As imagens do longa, feitas por um torcedor do Barcelona, reforçam a convicção do diretor sobre o icônico Camisa 14: um gênio que se divertia com a profissão.

Jordi Marcos explica, num breve papo antes da exibição do filme no 14º Cinefoot, porque o legado de Cruyff ecoa pelo principal torneio de clubes do mundo. Ele também ressalta o estímulo do audiovisual à memória do craque na eterna Holanda de 1974 e na reconstrução de um Barcelona afetado pela ditadura franquista.

Johan Cruyff inspira jogadores e treinadores como Xavi, Mikel Arteta e Pep Guardiola, talvez seu mais badalado discípulo. Como o legado do memorável holandês manifesta-se no futebol atual?

O legado de Johan Cruyff está fervendo. Por exemplo, nas quartas de final da Champions League (temporada 2023/24), principal torneiro de clubes do mundo, havia quatro times treinados por ex-jogadores que passaram pela metodologia de Cruyff.

Ele foi homenageado numa finta chamada Cruyff Turn (giro do Cruyff). Sua influência é, claro, muito maior do que isso. Como você o definiria como jogador?

Duas peculiaridades o definem muito bem. A primeira: ele liderou a Holanda de 74, uma seleção da qual, mesmo sem ganhar a Copa, todos se lembram, pela forma como jogava. Isso indica a dimensão de Johan Cruyff como jogador, como ele fazia o time jogar. A segunda peculiaridade histórica remonta à importância decisiva de Cruyff para o Barcelona quebrar o jejum de 14 anos sem conquistar a Liga espanhola (em 1974). A Catalunha vivia a ditadura franquista. Foi Johan, com ares de liberdade, a primeira pessoa que pôde colocar, no próprio filho, o nome “Jordi”, que é meu nome, porque éramos obrigados a colocar “Jorge”, em castelhano. Isso significou muito ao povo catalão, e esse vínculo ficou. O filme “A Última Partida” o mostra como treinador da seleção catalã. Não era oficial, mas disputava um jogo por ano. Foi a última etapa da carreira dele.

Essas e outras histórias marcantes de Cruyff são retratadas em livros, revistas, filmes. Como o audiovisual impulsiona a memória dele?

A cultura dos livros e dos filmes perpetua esse ícone do futebol. Com o meu filme, por exemplo, daqui 50 anos pessoas poderão ver e descobrir o jogador, o treinador, a história dele e personagens conectados com ele. Nada melhor do que conhecer a história para compreender e trabalhar o presente. Isso também vale para o mundo futebolístico.

Por falar nisso, como você garimpou, na produção do documentário, bastidores e visões inéditas sobre Cruyff?

Foi curioso, porque as imagens dele jogando que estão no filme foram feitas por um torcedor do Barça. Ele gravava as partidas com uma câmera de 16 milímetros. Gravava todos os jogos, até amistosos. Ele cedeu esses registros à filmoteca catalã. Quando qualquer coisa sobre o Barcelona é produzida, a filmoteca cede imagens gratuitamente. É um legado fantástico. Se depender da Fifa, da Uefa, é uma loucura: muito dinheiro, não se consegue produzir. Então, é preciso pesquisar imagens gratuitas, às vezes não tão boas, mas que têm a própria graça.

Se você pudesse sintetizar a história de Cruyff numa frase, qual seria?

Uma pessoa que mostrava genialidade enquanto desfrutava da própria profissão.