O JOGO QUE NÃO ACABOU

por Jonas Santana

Foto: Daniel Planel

Finalmente, o time dos sonhos.

Depois de ter contratado Nego Jordan diretamente do estrangeiro e ter entrado em negociação pelo passe de Orlando Touro e Tonho Mucura, Marcelino, treinador do esquadrão que contava em suas fileiras com jogadores do porte de Vevé, Dirran e Pedro Preto só pensava em como montaria sua equipe para o que todos chamavam de “o jogo do ano”. Orlando Touro era famoso pela sua força eraça (comparavam-no a Moisés, antigo e famoso beque do Vasco da Gama do Rio). Tonho Mucura era um modesto vendedor durante a semana mas tinha um bom futebol, e umas manchas no rosto que lhe davam o aspecto de um saruê, ou mucura (animal abundante naquela região), daí o apelido.

Voltando ao time e sua armação, Marcelino não tinha mais sossego, pois se aproximava o dia do grande jogo contra o time da rua F daquele núcleo habitacional, que os repórteres insistiam em chamar de comunidade, contrariando os moradores célebres, como Dona Eliene, torcedora fervorosa e efervescente, pois seu filho Nego Jordan era uma das estrelas da equipe.

E o treinador sofria, pois na cabeça dele o time era Raimundo Quiabo, Pedro Preto, Lila, Todo-Duro e Léo Bolinha. Meio campo composto por Saulo Ceroula, Vevé e Nego Jordan, o ataque era fatal com Dirran, Nêrroda e ZéRosca. Este time não tinha adversário à altura naquela comunidade, digo, núcleo habitacional.

O problema estava no banco de reservas, pois enquanto não chegavam os reforços, nosso treinador tinha que se contentar com Zezinho Vesgo (o apelido já dizia de sua dificuldade, principalmente na hora do chute), Arizico(um jogador que se achava o próprio Galinho de Quintino, mas era somente ele), Tonho Bochecha (também conhecido como Papada ou Fofão) e Gigante, conhecido mais pelo seu excesso lateral de adiposidade que de agilidade no gol. Este era o banco e a dor de cabeça do “professor” na hora em que, por alguma razão, um dos titulares se machucava. Como prêmio para os destaques o treinador distribuía um lanche regado a “bolachão ”(uma espécie de bolacha gigante) e refresco de mangaba o que, segundo ele, traria “sustança” para o embate.

E chega o dia do jogo, marcado para as 11 horas, no campo oficial do conjunto, aliás, núcleo habitacional, regado a muito sol e calor, cheio de torcedores frenéticos a gritar os nomes dos craques da partida.

Como sempre, jogo pegado, Nego Jordan e Saulo Ceroula destruindo tudo no meio campo e Nêrroda infernizando a vida do adversário. Do outro lado o goleiro Borracha pegava tudo, até os chutes de Zé Rosca e tinha o auxílio dos irmãos Terçado e Estrovenga na zaga (imagina por quê). Foi num desses lances absolutamente fortuitos que levantaram Nerroda, que cai se contorcendo. Marcelino olha para o banco e chama Zezinho Vesgo, para substituir seu centroavante.

E Vesgo entra com vontade no jogo, igual doido no milho assado.

E logo surge sua oportunidade de se consagrar e ele, pá!! Um chute de direita que fez a bola subir, subir, parecendo o saque “Jornada nas Estrelas” e a bola vai caindo, caindo e de repente começa um alvoroço em campo, com todos correndo, da torcida aos atletas. O fato: a bola subiu e ao descer atingiu uma casa de abelhas que ficava perto do campo, numa árvore. As abelhas escolheram logo o treinador e danaram a correr atrás dele, que ficou inchado e teve que ser socorrido pelos moradores.

O juiz, também bastante castigado pelas abelhas, deu o jogo por encerrado, sem decretar vencedor ou perdedor.

Passada tal experiência, esse foi o ultimo jogo de Marcelino, que nunca mais quis saber de treinar nenhum time. Dizem por aí que ele comprou uma chácara e é apicultor nas horas vagas.

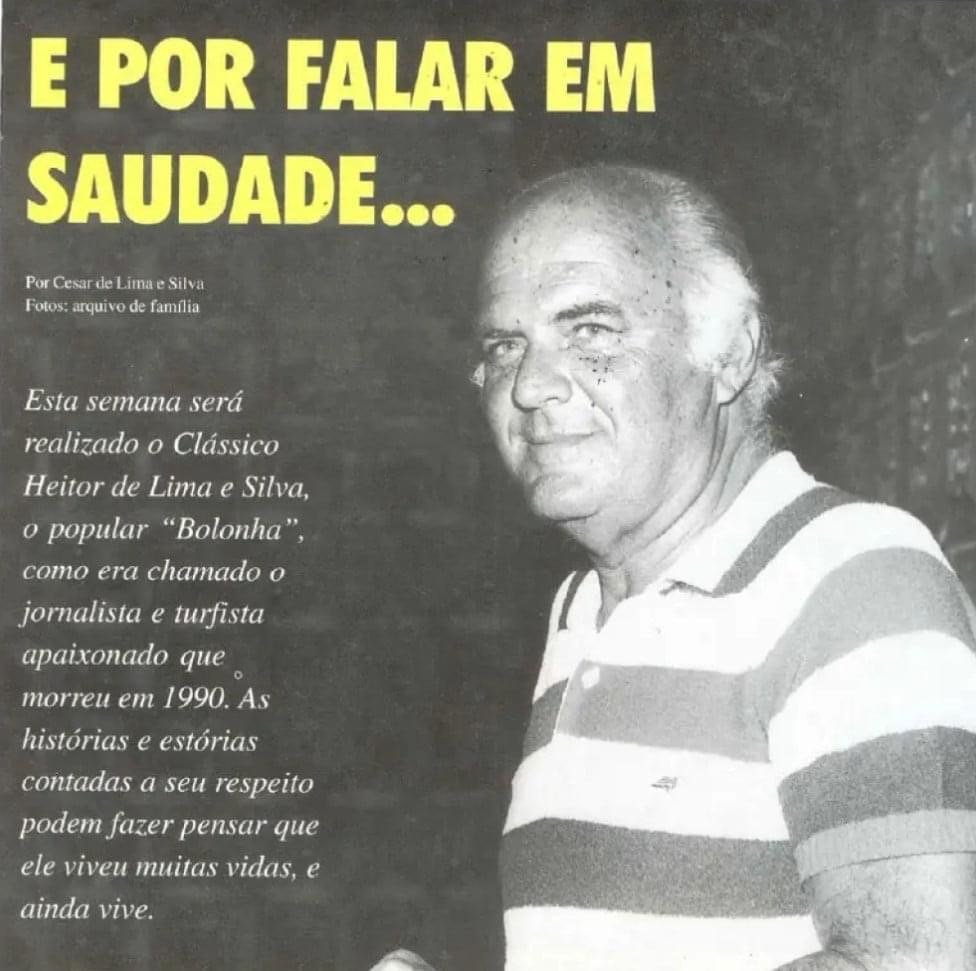

O IMPRESSIONANTE PELADEIRO BOLONHA

por André Felipe de Lima

Foto da Revista JCB

Sempre gostei de jogar bola. Desde bem pequeno. Tinha lá meus oito, nove anos, quando coloquei minha bola de couro embaixo do braço e fui fazer o que mais gostava: rolá-la e chutá-la no gramado em frente à tribuna geral do Hipódromo da Gávea. Meu pai gostava dali e, sobretudo, do bar que havia ao lado da tribuna. Quanto a mim, adorava o pão francês com queijo prato que faziam por lá. Comia facilmente dois deles, mas bebendo, sempre, uma garrafa de Crush, que, acho, nem existe mais. Comia, bebia e voltava a jogar minha bola. No bar, meu pai e seus amigos “estudavam” (em meio a algumas latinhas de Skol) o programa das carreiras. Entre estes amigos do papai, havia um singular. Jamais o esqueci. Era um cara alto, bastante bronzeado e quase totalmente careca. Sobravam-lhe poucos fios brancos, integralmente brancos. “Tordilho”, diriam os turfistas de raiz. Ah, a personagem de que falo portava uma, digamos, “sutil” barriga e entendia tudo de turfe, e de bola também. Afinal, por bater um bolão nas peladas, ele mereceu o apelido com o qual passou a ser conhecido no meio turfístico do Rio: “Bolonha”, cujo nome na identidade registrava-se Heitor de Lima e Silva, um dos cronistas mais respeitados da história do nosso turfe. Bolonha era sensacional. Gostava muito dele. Foi cronista na fase áurea da rádio JB (Jornal do Brasil) ao lado de ninguém menos que o “Pelé” dos locutores de turfe: Theóphilo de Vasconcellos. E até de júri do programa do Chacrinha Bolonha foi titular. Foi mesmo um camarada craque de bola, de turfe e de crônicas. Mas o que mais impressionava aquele garoto que um dia fui era o que Bolonha fazia com os pés.

— “Paulinho” — gritava ele do bar, chamando-me, embora meu nome seja André. Explique-se, portanto: chamavam-me “Paulinho” por conta do meu pai, Paulo Lima, hipólogo que aprendeu tudo com o fenomenal Atahualpa Soares, então diretor da caixa beneficente dos profissionais do turfe durante décadas e um dos mais antigos sócios do Jockey Club, era um velhinho gente boníssima. Mas a história dele fica para outra crônica. Falemos do nosso querido Bolonha.

Ao ouvi-lo gritar pelo meu “nome”, corri até o bar, levando a bola comigo, claro, pois sabia que ele faria aquela impressionante performance. Era pule de dez!

— Me dá aqui a bola, “Paulinho”.

— Toma aí.

Bolonha sentou-se no degrau único do barzinho (espaço suficiente para o que pretendia fazer) e começou a deixar todo mundo que ali estava de queixo caído. Era uma… eram duas, três, quatro… eram cem, eu disse cem embaixadinhas! E sentado! Quando chegava próximo da impressionante contagem, ele perguntava:

— E aí, “Paulinho”, quer mais ou tá de bom tamanho?

Conformado com a minha insignificante pretensão de um dia ser jogador de futebol (jóquei seria impossível devido à altura), respondi até mesmo com uma ponta de saudável e inocente inveja juvenil:

— Tá legal, “seu” Bolonha. Cem ficou legal…

Ele levantou-se, apertou minha mão e voltou para a mesa onde estavam papai e os turfistas.

Virei-me e voltei para casa pensando como era possível alguém com aquele corpanzil fazer cem embaixadinhas. No bar, o futebol dava lugar ao turfe. Os caras voltaram atenção para o que realmente interessava: as carreiras. Era hora do cânter. Binóculo sobre os olhos, porque a raia estava leve naquela tarde de bastante sol na Gávea e as barbadas certamente não decepcionariam Bolonha, papai e todos os saudosos turfistas daquele já bem distante 1977.

FUTEBOL OU TEATRO?

::::::: por Paulo Cézar Caju ::::::::

Mais um fim de semana de futebol e dessa vez a rapaziada do “cai-cai” fez bonito nas encenações. Perdi a conta de quantos jogadores rolaram no chão como se tivessem fraturado a perna e levantaram alguns segundos depois. Acompanhei o duelo entre Ajax x Feyenoord pelo Campeonato Holandês e aplaudi de pé a expulsão do Antony. Gosto do garoto, fez o gol da vitória, mas quis simular uma contusão nos minutos finais e o juizão não foi na dele. Aliás, todos os árbitros poderiam ser mais rígidos diante desse anti-jogo para que essa encenação acabe de vez! A não ser que o jogador queira fazer algum papel na novela das nove… kkkkk!

Outro episódio triste do fim de semana rolou no clássico Gre-Nal, no Beira-Rio! Se já não bastassem os brucutus dando entradas desleais, agora os jogadores têm que tomar cuidado com os torcedores rivais para não se lesionarem! Na comemoração do terceiro gol do Grêmio, o volante Lucas Silva foi atingido no rosto por um celular e precisou levar não sei quantos pontos na boca. Sabe qual é o pior? Não sei nem se o Internacional vai levar algum tipo de punição!

Por outro lado, fiquei muito feliz com a goleada do Barcelona contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu! Além de ter sido um craque como jogador, Xavi tem demonstrado que sabe muito bem o que fazer fora das quatro linhas, jogando um futebol ofensivo e sem medo do adversário, mesmo fora de casa. Que continue assim! A Seleção Brasileira joga nesta semana, no Maracanã, e muita gente nem sabe! Fico imaginando se acontecesse isso na minha época… Confesso que estou ansioso para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, no dia 1° de abril.

Ouvi dizer que existe a possibilidade de pegarmos Alemanha ou Holanda antes mesmo do mata-mata e, se continuarmos com esse futebol de segunda linha, corremos o risco de nem chegar às oitavas! Já imaginaram isso? Pois é…

Antes de falar das pérolas da semana, tenho visto os analistas de computadores elogiando a Copa do Nordeste! Não é de hoje que falo bem desse torneio, que tem excelentes jogos e, finalmente, estão tendo o devido reconhecimento!

Pérolas da semana:

1) “Leitura de jogo de um time consistente, tentando articulação por dentro para abastecer os atacantes agudos que tentam encontrar uma identidade com o time”.

2) “Buscam a primeira linha de marcação defensiva na hora de se acoplar e se organizar para travar uma condição mais aguda, encarando duas linhas de quatro”.

GEORGEMY, O BUGRE E OUTRAS HISTÓRIAS

por Paulo-Roberto Andel

Fim de noite após uma jornada cansativa, banho tomado, paro para comer um queijo quente e ligo a TV. A emoção surge no ato: uma decisão por pênaltis – tiros livres diretos cobrados da marca do pênalti, como gostava de dizer Mário Vianna, referência da arbitragem e do radialismo brasileiro.

Guarani e Vila Nova, no Brinco de Ouro da Princesa, disputando a sobrevivência na Copa do Brasil, a mais legal e emocionante competição brasileira a meu ver.

Enfim, deu Vila Nova por 5 a 4, com o protagonismo de Georgemy, goleiro do Vila Nova, que defendeu uma cobrança e abriu caminho para a classificação. A história de Georgemy já dá um livro: foi goleiro de seleção nas divisões de base, jogou em Portugal, sonhou em suceder Fábio no Cruzeiro e, por fim, jogou no Guarani e deixou o clube depois de uma falha. Nunca mais tinha voltado ao Brinco até este jogo. O futebol é assim, cheio de idas e vindas, cair e levantar-se, seguir em frente.

Georgemy queria suceder Fábio, que parecia eterno no gol do Cruzeiro e, num súbito, agora defende o Fluminense. O novo goleiro tricolor barrou Marcos Felipe, considerado um dos melhores goleiros do Brasil em 2021. Georgemy e Marcos têm idades próximas, cerca de 26 anos. Fábio, decano, já passou dos 41 e sabe que vive o desfecho da carreira. Ah, o futebol, que dá dez vezes mais voltas do que o mundo.

Do Vila Nova eu lembro de longe. Tinha o Danival, que jogava muita bola e veio do Atlético, e o Erivelto, outra fera, do Fluminense – nos tempos da Máquina – e do Cruzeiro. Se fosse hoje, os dois certamente estariam num Manchester City, United ou PSG, por exemplo. Tinha também o Tulica, centroavante rompedor que depois passou pelo Fluminense, infelizmente falecido anos atrás. Quando o Vila Nova jogava no Serra Dourada era bonito demais.

E o Guarani? O velho Bugre do meu coração tem nomes: Neneca, Mauro, Gomes, Édson e Miranda; Zé Carlos, Renato e Zenon; Capitão, Careca e Bozó, liderados por Carlos Alberto Silva. Os cinquentões e sessentões sabem o quanto Zé Carlos jogou, monstruosamente. Renato e Zenon – este, o craque do super bigode indefectível até hoje sem um fio branco (risos). Brincadeira, que jogadores. Depois Zenon ainda fez uma dupla com Sócrates no Corinthians. Dizer o quê? Careca era o terror. Craque. Finalizador e craque. Por azar, não foi o camisa 9 da Seleção de sonho de 1982, que vai fazer quarenta anos e continua celebrada pelo mundo afora.

Se o Serra Dourada era bonito com a turma do Vila Nova, imagine o maior time da história do Guarani abraçado por sua torcida lotando o Brinco de Ouro da Princesa, recheado de craques e vencendo o poderoso Palmeiras de Leão e companhia? Foi assim em 1978, depois em 1982, depois em 1988. O Guarani é grande e faz uma falta enorme nos grandes jogos.

Logo depois do belo Bugre de 1978, houve um efêmero mas inesquecível Palmeiras inesquecível em 1979: Gilmar, Rosemiro, Beto Fuscão, Polozi e Pedrinho; Pires, Mococa e Jorge Mendonça; Jorginho, César e Baroninho. Telê Santana. Uma lembrança puxa a outra. O título não veio, mas o Verdão jogou tanto que Telê foi parar na Seleção Brasileira e, por dois anos e meio, o Brasil teve tanto prestígio mundial que se fala daquele tempo até hoje. Ganhar é bom demais, mas há um certo tempo também era importante jogar bem, jogar com talento, escrever a história com palavras bem cuidadas.

Sai o sonho, entra a realidade. O queijo quente acabou, o noticiário começou, está na hora de dormir.

@pauloandel

O FLA-FLU DO LEANDRO FOI O DA REDENÇÃO

Leandro é considerado, ao lado de Djalma Santos e Carlos Alberto Torres, um dos maiores laterais do futebol brasileiro de todos os tempos. Nesta quinta-feira (17) o eterno camisa 2 rubro-negro faz aniversário e o jornalista Marcos Vinicius Cabral, o mesmo que, nas peladas de rua, quando moleque, lá na longínqua década de 1980, no Barreto, em Niterói, imitava o Leandro, enquanto todos os outros meninos personificavam o Zico. Fã de carteirinha do craque que vestiu apenas o Manto Rubro-Negro em toda carreira, o autor da série Vozes da Bola, coletânea que homenageia craques do passado, escreveu sobre o jogo mais emocionante que o ídolo disputou, até se aposentar em 1990. Jogo este que é até hoje lembrado por rubro-negros e tricolores: o Fla-Flu, ou melhor, o Fla-Flu do Leandro!

por Marcos Vinicius Cabral

Leandro já havia passado por muitas coisas, até chegar o ano de 1985. Uma delas era a sua autoafirmação na posição de beque central do Flamengo (a escolha do número 3 foi obra do destino e também para homenagear o amigo Figueiredo, zagueiro que morrera em um acidente aéreo com o monomotor prefixo PT-NJS 193, que espatifou-se contra uma das partes dos 2.237 metros de altura do Pico da Caledônia, na Região Serrana de Nova Friburgo, em 1984), pois, com as articulações dos joelhos desgastadas pelo vai e vem que a lateral-direita lhe exigia, mudar àquela altura, era arriscado.

A outra, era conviver com dores e tratamentos específicos para continuar jogando em alto nível, já que lhe era cobrado – não só pelos torcedores, mas também pela imprensa esportiva, treinadores e dirigentes rubro-negros – um futebol à altura da habilidade daquele menino de cabelos escorridos e olhos verdes, que deixou o futebol de salão do Tamoyo Esporte Clube, em Cabo Frio, Região dos Lagos, para jogar na lateral-esquerda do Santos, time amador de São Pedro da Aldeia, antes de mostrar grande repertório técnico e ser aprovado por Américo Faria, ex-coordenador da Seleção Brasileira, nos treinos no Campo da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

“Em 1976, eu era treinador do juvenil do Flamengo e realizávamos treinos de experiência toda às segundas-feiras. De tantos garotos, dois foram aprovados com sobras e encaminhados à Gávea”, relembrou em conversa com o Museu da Pelada pelo telefone.

Cabeça de área dos bons, um foi Vítor Luís Pereira da Silva, nascido do dia 4 de novembro do ano de 1952 em Governador Portela, no interior de Miguel Pereira, sendo até hoje um dos poucos jogadores que defendeu os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro – sagrou-se campeão em cada um deles. No Flamengo, jogou 136 vezes. Fez gols decisivos, como o da virada por 3 a 2 na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1982, contra o Internacional, no Beira-Rio, e no Brasileiro do ano seguinte contra o Athletico-PR, na vitória por 3 a 0, no Maracanã, além, é claro, de ter conquistado os maiores títulos da história do clube, como a Libertadores e o Mundial, ambos em 1981.

“Eu e o Leandro chegamos juntos no Flamengo e, por obra do destino, acabamos caindo no mesmo time nos treinos. O nosso treinador, o professor Américo Faria, viu qualidades no nosso futebol e nos aprovou de imediato. Havia a dúvida se o Leandro era direito ou esquerdo, devido a facilidade com que jogava com as duas pernas. Leandro foi um senhor jogador de futebol e, não à toa, virou esse monstro da posição”, revelou Vítor ao relembrar que, ao lado do camisa 2, disputou três finais consecutivas do Carioca de Juniores contra o Botafogo, perdendo as de 77 e 78 e vencendo em 79, antes de subirem para os profissionais.

O outro, José Leandro de Souza Ferreira, tornaria-se um dos maiores laterais do futebol brasileiro, eternizado no coração e mente dos flamenguistas como simplesmente Leandro, que vestiu apenas uma camisa em 12 anos como jogador profissional: a rubro-negra.

E com ela, em 415 partidas disputadas, entre vitórias, empates e derrotas, uma em especial, até hoje, passados 36 anos completados em dezembro do ano passado, é lembrada por todos: o Fla-Flu do Leandro! Inclusive para o craque ambidestro, que considera aquele jogo o mais emocionante de todos os que jogou na carreira.

Mas, naquele Campeonato Carioca de 1985, disputado por 12 clubes em turno e returno, Vítor, seu companheiro das categorias de base, camisa 5, era titular do meio-campo do Vasco, que não se classificou para disputar o triangular, enquanto o número 3 pertencia a Leandro, zagueiro do Flamengo, que desejava o mesmo que o Bangu: impedir o tricampeonato do Fluminense.

Todavia, enfrentar a equipe que teve Preguinho (1905-1979), meio-campista e autor do primeiro gol do Brasil em uma Copa do Mundo, a de 1930, disputada no Uruguai, trazia à memória momentos inesquecíveis na infância na cidade onde deu seu primeiro choro em vida, a paradisíaca Cabo Frio.

Infância, Preguinho, Copa do Mundo, futebol amador, Fluminense… tudo girava no hipocampo do craque, a ponto de deixá-lo com os nervos à flor da pele quando ouvia “Fluminense”.

Este mesmo Fluminense, que na decisão do Carioca de 1969, vencia o Flamengo por 2 a 1, e fez o pequeno Leandro, então com dez anos, mentir para o pai Evilásio, com quem ouvia o jogo deitado na cama, ao dizer que iria ao banheiro fazer xixi. Na verdade, foi para a sala, rezar para que os santos ajudassem o Flamengo a empatar o jogo e eliminar a tristeza do pai. Resultado: o Flamengo empatou com Dionísio, mas tomou o terceiro e fatídico gol da derrota pelos pés de Flávio Minuano.

Se para Leandro, vencer o Fluminense era uma maneira de ver estampada no rosto do pai a alegria que faltou em 1969, para o Flamengo não restava outra coisa para se redimir dos dois outros triangulares infelizes que deram o bicampeonato ao Tricolor em 83 e 84 – gols do carrasco Assis (1952-2014).

“A gente sabia que o nosso time era inferior, pois o Fluminense tinha jogadores excepcionais como o goleiro Paulo Vitcor, Ricardo Gomes, Branco, Jandir, Romerito, Deley, Assis, Washington, Tato, e além disso, vinha de um bicampeonato, já que jogavam juntos há pelo menos três anos”, recordou Leandro.

Mas, se o entrosamento era arma importante do Tricolor, a sensação era o forte time do Bangu, alçado a uma das grandes forças do futebol brasileiro da época, comandada pelo técnico Moisés (1948-2008), que tinha Marinho (1957-2020) como principal estrela e era turbinado pelo dinheiro do patrono e mecenas Castor de Andrade (1926-1997).

Naquele ano de 85, Fluminense (campeão da Taça Guanabara), Flamengo (vencedor da Taça Rio) e Bangu (que somou mais pontos no campeonato todo) decidiriam entre si para ver quem seria o melhor time de futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Flamengo e Fluminense entraram em campo para quase 96 mil pagantes presentes na noite de quarta-feira, 11 de dezembro. Na moeda jogada para o alto pelo árbitro Luís Carlos Félix no cara e coroa, vitória de Vica, capitão tricolor, que escolheu o campo e Leandro ficou com a saída de bola. Partida disputada pau a pau, Romerito é derrubado por Andrade na lateral do lado direito. Branco levanta na área e Washington sobe mais que a zaga do Flamengo e abre o marcador: 1 a 0 para o Fluminense, aos 38 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, nervoso, Adalberto recebe entrada forte de Leomir e, mesmo caído, revida com um chute no camisa 4 do Fluminense. Confusão formada, os dois jogadores foram mandados mais cedo para o chuveiro.

Jogo aberto. De um lado, o Fluminense, muito superior tecnicamente, e do outro, o Flamengo, bem preparado mentalmente e que teve que usar raça, amor e paixão. O Rubro-Negro se agigantou na partida e o Tricolor procurou fazer da defesa o seu melhor ataque.

”Nós, torcedores, sabíamos que o time deles era uma equipe superior, mas no papel, pois o que se viu lá dentro de campo foi outra coisa”, diz o torcedor rubro-negro Luiz Antônio Lorosa, de 56 anos, morador de São Gonçalo, que estava nas arquibancadas naquele jogo.

Torcida gritando, tensão, nervosismo dos dois lados, jogo brigado e um Cantareli jogando de zagueiro, marcaram todos aqueles 45 minutos finais. O Flamengo em cima, buscando o empate. O Fluminense se defendendo e tentando manter a vitória.

Leandro fez carreira brilhante. Ganhou quatro Brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. Amado pela torcida, tinha as fortes dores no joelho como maior inimiga. Passou para a zaga. Se em 1969, ouviu no rádio o terceiro gol marcado por Flávio Minuano, 16 anos depois, jogaria um Fla-Flu como zagueiro. Para ele, um Fla-Flu especial, o da redenção.

Sem Zico e Júnior, negociados para a Itália, ele era a estrela. No minuto final, após pressões sucessivas na área tricolor, a bola vem fora da área para quem quer arriscar. O Fluminense ganhava por 1 a 0, gol de Washington, aquele do Casal 20. O empate deixaria os rubro-negros ainda na briga. Leandro soltou o petardo. Um pombo sem asas. Indefensável. Paulo Victor ainda tocou na bola e ela bateu na trave, voltou nas costas dele e entrou mansamente. Era o empate. “Goooolaaaaaaaaaaaaço-aço-aço”, narrou Jorge Curi pelas ondas sonoras da Rádio Globo. O último minuto. Era um Fla-Flu. Era gol de Leandro.

Quatro dias depois, Flamengo e Bangu se enfrentaram no Maracanã, e o time de Moça Bonita saiu vitorioso, por 2 a 1. No dia 18, Fluminense e Bangu encerraram o triangular final. Por ter vencido o Flamengo, o Bangu possuía a vantagem do empate, mas o Fluminense venceu por 2 a 1 e conquistou o tricampeonato.

Mas aquela partida, disputada naquele 11 de dezembro de 1985, fez Zico e Junior confessarem: “Esse foi o Fla-Flu que faltou na minha carreira”.

O jogo foi também o último do clube narrado por Jorge Curi, rubro-negro confesso. Na semana seguinte, o locutor de voz forte inconfundível, que fez longa carreira na Rádio Globo, mas havia se transferido para a Tupi, narrou a final entre Fluminense e Bangu, e pouco depois, indo para Caxambú, encontrou a morte em um acidente automobilístico na BR-354.

A pedido da família do radialista, a camisa número 3 que Leandro usou naquele Fla-Flu foi colocada sobre o caixão de Jorge Curi, fã do jogador, que foi enterrado no jazigo perpétuo da família no Cemitério Municipal de Caxambu, Sul do estado de Minas Gerais.

Coisas do destino, do futebol, e do Fla-Flu. Aliás, do Fla-Flu do Leandro.

“Leandro, com sua excepcional qualidade, jogando na lateral-esquerda, encantou a todos e a mim em especial. Todas as vezes em que o treino se aproximava do fim, ele perguntava se havia sido aprovado. Eu, sempre brincando, dizia que ainda não havia decidido nada e que ele estava sendo avaliado. Dentro de campo, ele realizava coisas extraordinárias, de puro encantamento e magia e a cada jogada que ele fazia, olhava em minha direção como se dissesse:’Está gostando, professor?’. Eu fingia que não via e ele continuava a fazer aquelas coisas sobrenaturais a fim de me impressionar. E confesso, depois de anos, me impressionava”, revelou Américo Faria sorrindo, para depois falar sério, em tom profético:”Não há e jamais haverá outro igual. Leandro foi o melhor jogador que passou pelas minhas mãos e o maior lateral-direito de todos os tempos!”.

Profecia? Talvez, sim. A escassez de outros ‘Leandros’ no futebol, faz com que Leandro – que assopra 63 velinhas de aniversário – tenha se tornado, no imaginário do torcedor, uma divindade no panteão rubro-negro.

Passado tanto tempo, o eterno camisa 2 considera o Fla-Flu de 11 de dezembro de 1985 como o jogo inesquecível para ele e para os verdadeiros amantes do futebol. Para a Nação Rubro-Negra, fica a certeza que nada nesse mundo é eterno, mas Leandro é!

FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 x 1 Fluminense

Data: 11 de dezembro de 1985

Local: Maracanã

Competição: Campeonato Carioca de 1985 – Triangular Final

Público: 95.049 pagantes

Renda: Cr$ 1.838.050.000,00

Árbitro: Luís Carlos Félix

Flamengo:Cantareli; Jorginho, Leandro, Mozer e Adalberto; Andrade, Adílio e Valtinho (Gilmar); Bebeto, Chiquinho e Marquinho (Júlio César Barbosa). Técnico: Sebastião Lazaroni.

Fluminense:Paulo Victor; Leomir, Vica, Ricardo Gomes e Branco; Jandir, Delei e Renê; Romerito, Washington e Tato. Entraram Paulinho e Rogério. Técnico: Nelsinho.

Gols: Washington (38’/1T) e Leandro (43’/2T).

Expulsões: Adalberto e Leomir.