Ô, PESSOAL!! É O PELÉ!!

por Luciano Teles

Nasci em 1970. Em 29 de dezembro. Sem chance de ver Pelé jogar em seu auge, nem sua última Copa do Mundo. Desta, talvez tenha ouvido uma narração ou outra, se minha mãe acompanhou algum jogo, comigo ainda em seu ventre. Também não acompanhei tanto a carreira do Rei nos anos 70. Era um misto de imagens dele com a camisa do Santos, do Cosmos… nada muito claro.

Filho e irmão de vascaínos, tinha apenas 3 anos, no Brasileiro de 1974. Não acompanhei, portanto. Comecei a ter noção do que era torcer quando me vi verdadeiramente vascaíno, no título do Carioca de 1977, com 6 anos. Do mesmo ano, me lembro da decisão do Brasileiro, com o São Paulo campeão. Ambas as decisões foram nos pênaltis, o que pode ter influenciado nessa forte lembrança das imagens. Eu já gostava de ver futebol na TV.

Mas eu não via Pelé. O Rei estava nos distantes Estados Unidos. Sem TV transmitindo suas partidas, sua carreira acabou sem que eu tivesse acompanhado uma pequena parte que fosse. Entretanto, Pelé permeou minha infância e adolescência. Como? Simples: por publicidade, filmes (fiquei acordado até tarde da noite, para assistir “Fuga para a vitória”, na TV) e participações em programas televisivos. Por essa intensa atividade, a imagem de Pelé estava sempre presente no nosso dia a dia.

Me lembro dos brinquedos com seu nome, claro. Brinquei com alguns, todos ligados ao futebol. A única coisa que nunca me atraiu, foi o Pelezinho. Apesar de ser fã da Turma da Mônica (ainda me lembro do Feliz Natal Pra Todos, dos anos 70) e considerar Maurício de Sousa um gênio. Não sei a razão. Pensei muito nisso, quando fiz minha monografia de graduação em Jornalismo, exatamente sobre história em quadrinhos. Acho que personagens que retratam ídolos adultos como crianças não fazem parte do meu gosto. Pelezinho, Senninha etc.

Voltando ao Rei, sempre ficou aquela espécie de lacuna na minha cabeça: quem era Pelé? Quem era o cara com uma das fisionomias mais marcantes do planeta Terra? Com timbre vocal e fala, que parecia soletrar cada palavra, ainda que monossilábica, igualmente reconhecíveis? As imagens dele na Suécia, no Chile, no México, no Santos e nos EUA se misturavam, mas não eram organizadas na minha mente, confesso. Era algo quase que etéreo. O maior jogador da história, que encerrou a carreira, mas ainda se mantinha presente no cotidiano, das mais diversas maneiras.

Mesmo com os prêmios, as participações e matérias na TV, eu ainda não tinha noção do que o maior jogador de todos os tempos representava. Nem para o Brasil, nem para o mundo. Até que a exposição “Pelé, a arte do Rei” chegou ao Rio. Ficou sediada na Casa França-Brasil, de 24 de abril a 23 de junho de 2002. Não foi um ano exatamente fácil, para mim. Terminava minha formação, agora em Odontologia, mas eu tinha de ir. E fui. Ainda bem que eu fui.

Não me lembro de tudo que vi. Nem poderia. Eram quase 600 itens. Ainda guardo o programa da exposição comigo. Só ele já dá uma mostra do quão grande era aquela exposição. Foram 20 espaços – entre salas e corredores, alguns bem amplos – utilizados para o evento. Entrávamos por um túnel, como se saíssemos do vestiário para o gramado, para uma partida que, para mim, e muitos ali, seria única. Literalmente. Dificilmente uma exposição desse porte percorrerá o Brasil novamente. Agora, só em Santos, no Museu Pelé.

Peças recolhidas no Brasil e em todo o mundo. Caí em mim: “Caramba… a gente casa e tenta arranjar um cantinho na casa dos pais, para guardar nossas quinquilharias de infância e adolescência… Pelé precisa de quase um prédio todo para expor só 600 de seus itens… que vêm do mundo todo!!” Ainda: tinha a certeza de que muita coisa tinha ficado de fora.

Como eu sempre tive a mania de pegar algo no macro e reduzir ao micro, decidi refletir sobre o máximo possível de itens. Até para entender a amplitude de tudo aquilo frente à humanidade. Afinal, era tudo de um jogador de futebol. Não é desmerecer, claro. Como se diz por aí, “nunca foi só futebol”. Na verdade, me veio a pergunta: o que esse jogador fez, para merecer tantas menções honrosas e homenagens mil? O que o fez dele um atleta tão, mas tão diferenciado, com tanta arte, que acabou por ser retratado por Portinari, Djanira e Andy Warhol, para ficarmos em alguns? Quantos jogadores o foram?

Pensei: quem foi esse cara? Porque a questão vai um pouco além do que vimos. É mais profundo do que admirar a tela ou obra pronta. Passa pela compreensão do processo da decisão de um artista dessa grandeza parar, pensar e decidir retratar Pelé. Passar horas, dias, semanas em frente a uma tela, retratando, não apenas um jogador de futebol. Mas o maior jogador de futebol de todos os tempos. O que passava pela cabeça deles? E nas mentes de todos os artesãos que confeccionaram medalhas, placas, troféus… “Estou fazendo algo para… Pelé…” Definitivamente: não é pouca responsabilidade.

Admirei medalhas, troféus e certificados recebidos em diversos países. Fotos com estadistas. Fotos com diversos líderes religiosos. Fotos com artistas. Fotos com outros jogadores. Fotos com técnicos. Fotos com dirigentes. Fotos com pessoas comuns… até que pensei: “Ele não tirou foto com ninguém. Foram todos os outros que tiraram, cada qual, a sua foto com Pelé”.

De todos os itens, os que mais me chamaram a atenção foram: a bola de meia, a caixa de engraxate, a réplica da Taça Jules Rimet, a bola, as chuteiras e a rede do milésimo gol e a foto dele, jogando pela seleção, com o suor fazendo o contorno de um coração.

Por quê? Porque retratam momentos singulares. A bola de meia e a caixa, jogando e sonhando, em meio a trocados ganhos no dia e a incerteza da infância, ainda que despreocupada, com toda a vida pela frente. A taça… na boa… quem se imagina ganhando uma Copa do Mundo e indo pegar a Jules Rimet pela terceira vez? Já deviam ser íntimos: “Oi, Jules, tudo bem? / Como vai, Pelé? E a família?” Os itens do milésimo gol, pela obviedade da marca. Quem pensa em chegar a mil gols, quando começa? Ainda mais quando não se tinha tantas competições? A foto “O Coração do Rei”, merece um destaque.

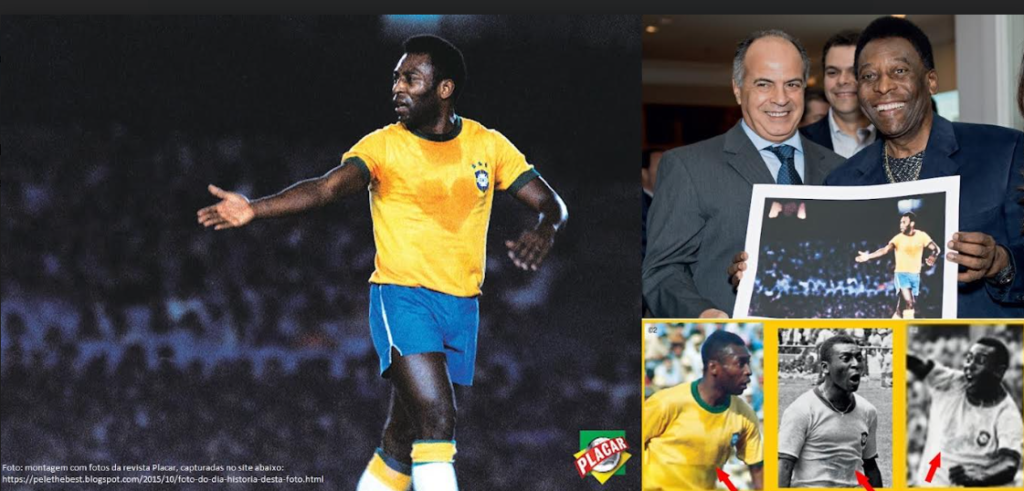

A foto é de autoria do fotógrafo Luiz Paulo Machado, num jogo amistoso entre a Seleção Brasileira e o Flamengo, em 06 de outubro de 1976, em memória do jogador Geraldo, então recém falecido, por intercorrência cirúrgica. Ilustrou a matéria da revista Placar sobre aquele jogo. Sempre se fala da imagem do coração, no tórax do Rei, formada por seu suor. Meio que característica dele. Outras imagens mostram a mesma formação, mas não com tanta nitidez (ver aqui). Eu vejo algo além do coração: a pose de quem está orientando o time, e com o semblante não tão leve, mesmo se tratando de um amistoso. Era um jogo. Um jogo do Brasil. A seriedade era a mesma. Ainda que já no final da carreira.

Passava tudo isso por minha cabeça, quando vi as pessoas simplesmente passando pela exposição. Pensei: “Ô, pessoal!! Por que a pressa?? É o Pelé!! Sabe Pelé? Então: Pelé!!” Devo até ter falado baixinho. Pessoas mais velhas falavam para os mais novos que tinham visto o Pelé jogar e tal. Só que a frase começava perto de mim e era terminada já dois, três passos adiante. As pessoas passavam. Simplesmente passavam. E repito, mais uma vez: simplesmente passavam. Quase me desesperei! Nunca vou entender aquele comportamento. Enquanto eu estava lá, poucos foram os que realmente observaram os itens e leram as descrições. Definitivamente, a iconografia de nossos ídolos precisa ser melhor trabalhada.

Pelé se foi em 2022. Em 29 de dezembro. No meu aniversário. A lembrança da exposição me veio imediatamente à mente. Via os diversos especiais e matérias sobre o triste acontecimento e me lembrava de ter visto pessoalmente vários daqueles itens mostrados. Sabe… isso dá uma sensação de ter estado em algum lugar importante, em termos de tempo e espaço. Nesses momentos, me veio uma sensação de que, de uma forma ou outra, honrei sua memória. E, sim: vendo as imagens relativas aos itens que destaquei, me emocionei. Porque eu pude entender quem foi aquele cara. Agradecido por tudo o que foi e fez. Muito obrigado, Rei. Muito obrigado, Pelé.

O SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS

por Luis Filipe Chateaubriand

No gol, Rogério Ceni, a um só tempo técnica e liderança.

Na lateral direita, Cafu, não à toa penta campeão mundial de seleções.

De zagueiro central, Roberto Dias, categoria extrema no desarme e ao sair jogando.

De quarto zagueiro, Dario Pereira, personalidade a toda prova.

Na lateral esquerda, Leonardo e todo o seu futebol dinâmico e Produtivo.

De volante, Silas e toda sua classe.

Na meia direita, Raí, união de técnica e capacidade física.

Na meia esquerda, Pedro Rocha, um turbilhão de possibilidades técnicas.

Na ponta direita, Müller e sua velocidade e agilidade consistentes.

De centroavante, Careca e sua mira certeira e mortal.

Na ponta esquerda, Canhoteiro, o Garrincha da esquerda.

Rogério Ceni; Cafu, Roberto Dias, Dario Pereira e Leonardo; Silas, Raí e Pedro Rocha; Müller, Careca e Canhoteiro.

E aí?

Vai encarar?

CARNAVAL E OUTRAS HISTÓRIAS

por Rubens Lemos

Andávamos em pequenos bandos sem destino pelas ruas do Tirol. De todos os moleques, eu respirava futebol por ser o único brinquedo permitido e havia decidido, comigo mesmo, fazer do velho Estádio Juvenal Lamartine meu refúgio. Quantas e quantas vezes fui até o JL apenas para contemplá-lo e imaginar as jogadas dos craques fundamentais de sua história.

Quando estava sozinho, ocupava a arquibancada sempre vazia do lado esquerdo da Tribuna de Honra para quem entrava pelo portão principal. Lá, me entregava a devaneios. Desenhava sonhos ouvindo na imaginação, a gritaria de torcedores ausentes nas jogadas dos ídolos de chuteiras penduradas ou mortos.

O início dos anos 1980 foi fundamental para mim. Aos 10 anos, comecei, de fato, a me descobrir. Era um corriqueiro, um trivial, alguém despercebido em qualquer aglomeração mínima. No deserto do estádio que parecia cemitério de glórias, me via aconchegado, encorajado pelos que ali brilharam e saíram da história para desaparecer na vida.

Então, praguejava os domingos de carnaval. Praguejava o carnaval inteiro que nos deixava, a mim, a minha avó, os meus irmãos e a minha mãe, ilhados na velha casa, cidadela de nossa sobrevivência. Muitos iam às praias, outros saíam em blocos de carnaval de elite, onde se agrupava a juventude aquinhoada da cidade.

Domingo de carnaval, o Juvenal Lamartine, sempre com uma pelada a compensar meu isolamento, também estava fechado. Acreditem, passava alguns longos minutos parado em frente à bilheteria quebrada em algum jogo dos anos 1960 até 1972, ano em que oficialmente o mundo da bola mudou-se de armas, bagagens, jogadores e torcedores para o Castelão, o colosso da Lagoa Nova, distante de onde morava.

O que fazer na monotonia de um carnaval sem sabor? Mexia no controle da televisão, desprezava a programação festiva e procurava algo para ler. Sei que me dedicava à antiga e majestosa Enciclopédia Barsa, pobre luxo consentido à nossa família de classe média abaixo da baixa.

Levado por alguns colegas de rua, mais conformados do que eu, saía desanimado para assistir os preparativos da juventude hoje na casa dos 60 anos em alegorias iguais. A diferença estava no desenho de cada bloco. Lembro-me de quatro: Saca-Rolha, Bakulejo, Ressaca e Puxa-Saco.

Era um movimento próximo ao tédio em que vivia. Os blocos circulavam pelo Tirol, invadiam casas de gente rica nos famosos assaltos e seguiam para o desembocar triunfal na suntuosa sede do América, na Avenida Rodrigues Alves, hoje um fantasma das noites intermináveis de folia.

Via alguns conhecidos nos blocos, cogitava acenar para eles, mas perguntava o motivo. Por que me comunicar com quem estava entregue à esbórnia? Dominado pelo álcool e substâncias proibidas como o Cheirinho da Loló, que chegou a matar do coração um jovem de 18 anos, jogador da seleção potiguar de voleibol.

Eles viviam um mundo e o meu planeta era outro, estava em recesso por quatro longos dias, que pareciam 400 para um garoto simplesmente fascinado pelo jogo de bola, da pior qualidade ao clássico ABC x América.

A rotina anual me cansava e minha tristeza surgia 10 dias antes. Até que uma tragédia sacudiu a cidade e silenciou as orquestras. Um ônibus foi jogado sobre uma pequena multidão na Avenida Rio Branco, matando 19 pessoas.

Mesmo com a dor multiplicada e o cheiro de morte empestando Natal, os mortos foram esquecidos e o carnaval de rua aconteceu naquele fatídico 1984, quando estava com 14 anos incompletos. A decisão de manter a festa me deu engulhos de revolta. As vitimas nem haviam esfriado e os vivos comemoravam numa demonstração clara de que quem morre, se estrepa.

Eram assim meus carnavais de adolescente. Mornos. Até que na quarta-feira de cinzas, reabriam o Juvenal Lamartine à noite para uma pelada da segunda divisão, para mim, o maior clássico do mundo.

Mamãe tentava proibir minha saída à noite, vovó avalizava (ela nunca deixou de estar comigo). Revia o futebol, na iluminação sombria do Juvenal Lamartine. Em silêncio, por dentro da alma, ali estava o carnaval só meu. Óbvio e, confesso, egoísta.

A BICICLETA (IM)PERFEITA DE PELÉ

por José Carlos Faria

Esta é uma das mais famosas fotos do “Atleta do Século”, clicada pelo magistral Alberto Ferreira, para o Jornal do Brasil. É um dos ícones do jornalismo esportivo, em lance que Pelé parece flutuar, enquanto mantém os olhos fixos na bola. Mostra a beleza plástica do movimento do craque, o corpo paralelo ao gramado, a posição vertical da perna direita esticada após o chute, e de servir de apoio ao salto acrobático.

O jogo foi Brasil x Bélgica, realizado em 2 de junho de 1965, no Maracanã, numa quarta-feira à noite, com público de mais de 100 mil pagantes. A seleção brasileira venceu por 5×0, vingando-se da derrota vergonhosa por 5×1, imposta dois anos antes, em Bruxelas, pelos “belgicanos”. Assim se referiu aos nossos adversários, Mendonça Falcão, o folclórico presidente da Federação Paulista e chefe da delegação brasileira naquela excursão à Europa.

Estive presente no jogo, do qual só assisti ao segundo tempo. Eu e meus colegas do colégio ficamos presos num engarrafamento gigantesco e só conseguimos entrar no estádio, no intervalo da partida. Pelo menos não perdemos nenhum gol. Os três de Pelé, um de Flávio Minuano e outro de Rinaldo foram assinalados na segunda etapa.

Fui testemunha ocular da história de momentos marcantes da carreira do “Rei do Futebol”, no Maracanã – o “gol mil” contra o Vasco, em 1969, a sua despedida da seleção brasileira, em 1971, contra a Iugoslávia, assim como de gols antológicos. Em 1970, contra a Argentina, Brasil 2×1, cercado na meia-lua da grande área, ele encobriu o goleiro Cejas, adiantado na marca do pênalti, com um toque magistral. O gol único contra o Paraguai, que garantiu a ida ao México, para a conquista do tricampeonato, em jogo de maior público registrado no estádio (mais de 180 mil pagantes).

A imagem estilizada da bicicleta de Pelé foi reproduzida em adesivo de propaganda da Shell. No verso constava a assinatura de todas as “feras do Saldanha”, jogadores convocados para as eliminatórias da Copa de 1970.

A mesma imagem foi adotada como logomarca do Museu Pelé, inaugurado em Santos, em 2018. Na publicação do Facebook da instituição, consta: “A jogada registrada pelo fotógrafo Alberto Ferreira não resultou em gol, mas ficou conhecida como a ‘bicicleta perfeita’, um dos lances mais bonitos da história do futebol.

Pesquisei na internet imagens sobre o jogo e encontrei vídeo de pouco mais de dois minutos intitulado “Brasil 5×0 Bélgica – 02/06/1965 – O movimento da bicicleta perfeita”. Lá estava a jogada após o primeiro gol do Brasil. Pelé conduz a bola em direção à meia-lua da grande área e abre na ponta para Garrincha, que dribla o seu marcador para o fundo do campo e cruza para o meio da área. O Rei, situado próximo à marca do pênalti, se antecipa a Flavio Minuano, que ia matar a bola no peito. Pelé faz, então, como o título do vídeo, “o movimento da bicicleta perfeita”.

A finalização do lance, entretanto, é decepcionante. Pelé não pega bem na bola, que, em vez de ir em direção ao gol, sai paralela à linha da pequena área e é recolhida, com facilidade, por um zagueiro belga que sai jogando. A bicicleta é perfeita, portanto, estaticamente, congelada na fotografia, mas imperfeita na conclusão da jogada, que não apresentou perigo de gol.

MOZER, O “XERIFE” RUBRO NEGRO

por Luis Filipe Chateaubriand

José Carlos Nepomuceno Mozer foi um zagueiro que atuou no Flamengo, nos anos 1980.

Líder nato, formou com Leandro uma das melhores zagas de todos os tempos do clube rubro negro.

Mozer era técnico – sabia desarmar os atacantes adversários com o tempo de bola preciso e exato.

Mozer tinha raça – quando se fazia necessário, sabia impor respeito aos atacantes adversários, sabia “chegar junto”.

Com essas qualidades, foi jogador de Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1990 (também esteve próximo de disputar as Copa do Mundo de 1986 e 1994).

Quando saiu do Flamengo, em 1986, jogou por anos no Benfica de Lisboa e, em seguida, no Olympique de Marseille, tendo feito uma carreira internacional de sucesso.

Essa carreira permite que se possa afirmar: Mozer foi dos maiores zagueiros brasileiros de todos os tempos!