NOVE MENOS MARINHO CHAGAS

por Rubens Lemos

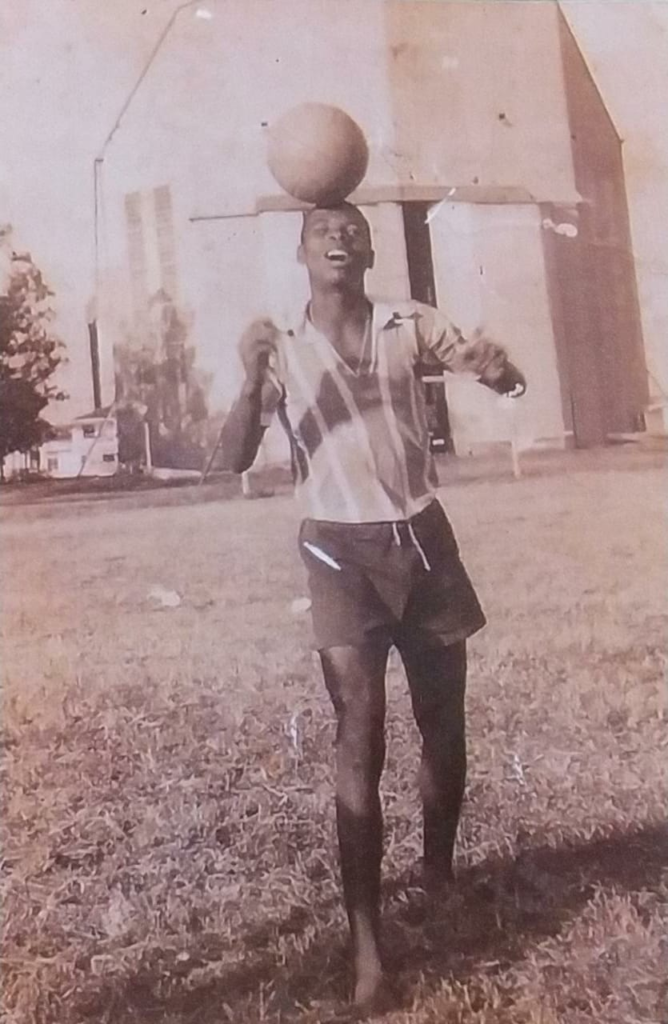

Nasceu metade homem, metade anarquia. Há nove anos anos, completados em junho, o futebol perdia Marinho Chagas, Bruxa, menino grande, gazela de elegância tropicana, lateral-esquerdo subversivo de ordens e táticas.

Convenções estáticas. Salgadeira, Recife, Rio de Janeiro, Copacabana, Princesinhas, Mar, Chacretes, Baixo Gávea, Nova York, Cosmos, tristeza que nada.

Há oito anos , Natal perdeu Marinho. Alguns choraram de verdade, outros de remorso. Outros, como carpideiras profissionais. A esmagadora maioria nem lembra. Dele ou da data.

Os últimos dias de vida de Marinho foram tão cruéis por parte da cidade que o recebia – no auge – para gastar seus milhões, que o destino de meia-armador o enfiou em lançamento até João Pessoa para morrer onde encontrou calor humano.

Um grupo de donos de bancas de revista – santos homens -, convocou Marinho para animar rodas de “bafo”, troca de figurinhas para a Copa do Mundo de 2014.

Deu tão certo que Marinho ensaiou reviver. Crianças iguais a ele o cercavam, brincavam, ouviam suas histórias sobre a Copa do Mundo trinta anos antes, eleito o melhor lateral-esquerdo do mundo na jornada da Alemanha/1974.

Marinho contava dos avanços que encantaram o mundo e já lhe haviam feito sucessor de Nilton Santos, a Enciclopédia do Futebol. Pelo próprio Nilton, no Botafogo precursor da Bruxa.

Foram com Marinho para João Pessoa, Paraíba calorosa, um sábado de manhã. Estava todo faceiro distribuindo assinaturas é alegria. Começou a passar mal. Sangrou da doença(perdi meu pai para ela), do alcoolismo. Hemorragia digestiva que o matou em poucas horas. Última frase: “peçam desculpas às crianças”.

As férias existenciais acabavam. Trouxeram Marinho para ser velado no estádio do ABC. Puseram seu caixão num dos bares, urubulina providência. Dentro daquele paletó de madeira, imagino Marinho puto, querendo sair para o campo nem que fosse para sobrevoar de uma vez por todas.

Prometeram-lhe tudo. Depois de morto, bonança-padrão da terra que, intuitivamente, deixou para ser reconhecido no mundo. Jogou um ano para ser campeão no ABC em dueto delirante com o Rei Banto Alberi.

Jogou e é integrante do melhor Botafogo da História: Manga; Carlos Alberto Torres, Sebastião Leônidas, Nilton Santos(concedida improvisação) e Marinho Chagas; Gerson, Didi e Paulo Cézar Caju; Garrincha, Heleno de Freitas, Jairzinho e Amarildo. São 12, milionário é o passado alvinegro carioca.

Foi ao Fluminense, trocado por outros três craques de seleção brasileira: Rodrigues Beto, Gil e Paulo Cézar Caju, cuja idolatria me retira a isenção. Foi ao Cosmos, de Nova York, constelação de proeminências do gabarito de Pelé, Chinaglia, Beckenbauer, Romerito, Seninho, Carlos Alberto Torres e Neeskens.

Voltou pelo São Paulo. Irreverente e livre, sua palavra-sinônimo, atacando no timaço de Getúlio, Oscar, Dario Pereyra, Renato Pé-Murcho e Zé Sérgio, posto que me recuso, incluir Serginho Chulapa, o obtuso, em tão nobre relação.

Decidiu passear por Bangu, Fortaleza e América de Natal, merchandising móvel do então candidato a deputado federal Flávio Rocha, dono do Grupo Riachuelo. Parou de jogar, sua cidade passou a lhe apedrejar: irresponsável, bêbado, drogado.

Enquanto Natal fustigava Marinho em sua incurável relação madrasta com filhos de destaque, Platini, Beckenbauer, Cruijff, gênios, se entendiam com ele, mandavam-no buscar para saraus durante Copas do Mundo.

Marinho não recebeu uma homenagem oficial em 2014, a amaldiçoada Copa das Arenas irrigadas de sujeira. Não viu nada, partiu antes, pela linha lateral ou em diagonal do tempo. Marinho nem queria festa artificial. Marinho viveu cada dia como se fosse o último. Ele sabia que era somente único.

A VIAGEM E O RETORNO

por Ivan Dantas (Ivaneguinho)

Hoje, ao ouvir minhas músicas prediletas, eu viajei ao passado. Me reencontrei com meus amigos (alguns infelizmente não existem mais). Revi minha INFANTARIA, meu BLACK POWER, meu CENTRAL e meu COLÉGIO DELTA.

Pareciam poucos, porém, agora que não os tenho, vejo como foram importantes na minha vida. Na INFANTARIA, aprendi de tudo um pouco. Principalmente saber que a minha liberdade termina quando a do outro começa. Aprendi a ser disciplinado, respeitar o próximo e amar meus companheiros de farda.

Ah! Meu BLACK POWER! Que saudade! As defesas do Beto Gama, a nossa defesa inexpugnável (Fernando, Nepô, Hélio e Andeda), nosso meio de campo sem defeito (Matias, Luiz Pita e Ivaneguinho) era completo. Nosso ataque, como esquecer? As arrancadas de Paulo da Estação (Burro Preto), os lençóis de Noel, os gols de bicicleta de Odair Rubens e, o mais importante para o nosso time: os decisivos gols do sempre LUIZ PELÉ. Nos deliciamos com gol até de BANANEIRA, feito por ele. Sem contar os três gols de cabeça que ele marcou em questão de quinze minutos, onde o goleiro que pertencia ao Campo Grande abandonou a meta de tanta decepção.

Meu CENTRAL: isto é, ESPORTE CLUBE CENTRAL. Central do Sr. Nascimento, do goleiro Nelinho, do Suque, do Bozano, do artilheiro Bolinha, do Zé Doca, do Dunga, do Jair Buda, do meu primo Hélio. Central da mãe do Zé Doca, da Tia Inácia, da Toninha, do Seu Luiz e do maior de todo: nosso amado PIU PIU.

É difícil não lembrar dos famosos jogos: CENTRAL X OPERÁRIO (do folclórico Seu Jorge). Nossa, que tempo bom! Epa! Quase esqueci do JORGE GUARÁ. Ele decidiu por mim um desses clássicos, marcando dois gols no final da partida. Obrigado, GUARÁ! Naquele dia você lavou minha honra!

Finalmente meu DELTA. Que Colégio! Bicampeão Estudantil da Zona Oeste. Diversos títulos esportivos. Era tudo para mim e meus amigos: Seu Santos (grande massagista), Dilermano, Nildo, Pezão, João Carlos, Alonso, Anu, Duzinho, Zé Luiz, Carlinhos Cg Milho, Valdemir (Maninho), Azael, Rui, Paim, Carlinhos Tutu, Emilson (Nega), Fusquinha, Lírio, Baiano Pou Pou, Valter Charuto, entre outros.

Ali, fiz meu ginásio e meu científico. Com esse grupo aprendi o significado de UNIÃO. Tive um grande General (Prof. Enéas) e uma “senhora” Conselheira (Professora Eliude). Puxa! Como é bom relembrar! Lá tive a minha primeira namorada, o meu primeiro caso de amor e as minhas primeira desilusões (em geral).

Retorno à viagem do tempo e fico triste. Meus olhos encheram-se d’água ao saber que nada será como antes: muito amor, muita paz, e acima de tudo: muita compreensão.

Se um dia DEUS me der o Dom do Milagre, eu trarei de volta minha INFANTARIA, meu BLACK POWER, meu CENTRAL e meu querido DELTA.

BOM CAMARADA

por Rubens Lemos

Mazarópi, meu goleiro de infância no Ex-Maracanã e no futebol de botão do Vasco, reabre o baú das lembranças que mereceriam replay. Mazarópi, de expressão saliente, honrou o apelido, homenagem ao caipira trapalhão dos primórdios do humorismo em preto e branco, da arqueológica Cinédia.

Geraldo Pereira de Matos Filho tornou-se Mazarópi pelas sobrancelhas semelhantes e grossas, pelos olhos grandes e pela expressão acentuada no sorriso triste. Mazarópi era o bom camarada, dizem seus contemporâneos. Sempre amável, carismático. Fã do ator engraçado nem tanto pelas piadas, mas pelo aspecto desengonçado e humilde.

Tímido, o Mazarópi ágil, aéreo, jamais capitalizou seus feitos históricos desproporcionais à estatura mediana. Os fanáticos leitores de papeis velhos, sabem que Mazarópi guardava uma fatia dos seus prêmios por vitória para os reservas e que é dele o imbatível recorde de gols não tomados com 1.861 minutos.

Na decisão da Taça Guanabara de 1976, o Flamengo brincava de esconde-esconde com o adversário. Zico e um regente magriço, com traços de um Ademir da Guia criado ao sol de Copacabana ditavam normas e regras no meio-campo.

Chamava-se Geraldo, 22 anos, a classe reinante em harmonia de Escola de Samba no Maracanã ensandecido com 133.444 fanáticos, fora os sepultados que deixaram suas tumbas para subir as rampas do palco democrático.

O Flamengo cadenciava, o Vasco se defendia às botinadas, mas a burrice do zagueiro Rondinelli, atingindo Roberto Dinamite com uma cotovelada em resposta à provocação, gerou o pênalti que fez 1×0 para a Zebra. Roberto cobrou no canto direito de Cantarelli, conterrâneo e amigo de Mazarópi.

A pressão do Flamengo asfixiava. Mazarópi espalmava chutes quentes da intermediária e à queima-roupa , voava aos pés do atacante Luisinho Tombo, dividia com Zico, cortava cruzamentos perfeitos do lateral-direito Toninho Baiano.

O técnico Carlos Froner, guru de Felipão, pôs em campo um veterano vinícola – Edu Coimbra -, irmão de Zico, que só não foi classificado como gênio pela supremacia do mais novo. Edu driblou três vascaínos e tocou para Geraldo no lado direito.

A cena é bela para quem a revê no youtube. Geraldo, em plena turbulência, passeia como a Pantera Cor de Rosa, alheia e indolente, até chutar forte no ângulo de Mazarópi, que, no jargão dos inesquecíveis Waldir Amaral e Jorge Coury “nada pôde fazer”. O jogo terminou 1×1 e os pênaltis decidiriam.

Abel começou perdendo para o Vasco e chutando em cima de Mazarópi. Esse Abel Braga, referência de técnico nos restos de guerra de hoje era um amarelão em decisões. Júnior, Zé Roberto, Tadeu e Toninho converteram para o Mengo. Gaúcho, Luís Fumanchu e Zé Mário marcaram para o Vasco. A cobrança seguinte definiria o título para o Flamengo.

Remanescentes da charanga de Jaime de Carvalho, morto naquele ano, soltavam marchinhas, o foguetório espocava e os vascaínos adeptos da sensatez, desciam arquibancadas de moral arrasada e bandeiras enroladas.

Afinal, o pênalti seria cobrado pelo semideus Zico, 23 anos de idade, no esplendor da forma e que jamais errara uma cobrança. Zico dividia as honras de melhor do Brasil com Rivelino, embora a camisa 10 da seleção brasileira fosse do canhoto bigodudo e elástico.

Zico tomou distância, fotógrafos acenderam seus flashes, a batida seca e no canto esquerdo saiu sem defeito. Zico nem a imensa maioria no Maracanã não pensavam em Mazarópi, o bom camarada, pulando felino e espalmando para escanteio. Zico veio abaixo e jurou nunca mais cobrar pênaltis. Quebrou a promessa e 1986 apresentou a fatura.

Roberto Dinamite, que só bateria se o impossível acontecesse – o erro de Zico -, chutou certinho e a definição ficou para uma segunda série. Quem se apresentou primeiro foi Geraldo, o irmãozinho moreno do Galinho de Quintino, tão abatido quanto ele. Geraldo e Zico formavam parceria em monólogo.

O caminhar de Geraldo até a maca do pênalti é a travessia inútil do condenado ao cadafalso. Ele segura a bola. Movimento melancólico com as mãos e simplesmente atrasa para Mazarópi, que salta, encaixa, sem rebote e a expõe para a rediviva torcida do Vasco. Geraldo perdeu seu pênalti em solidariedade a Zico e morreria numa prosaica e inexplicável cirurgia de amígdalas, desfalcando as seleções de 1978 e 1982.

O obscuro juvenil Luis Augusto bate e marca para o Vasco o gol do inesperado título da Taça Guanabara de 1976. O narrador o proclama herói e esquece de Mazarópi, bom camarada, autor da defesa que permitiu a reação e da outra, a que selou a derrota do Flamengo.

No ano seguinte, Mazarópi saltou e defendeu o pênalti cobrado pelo jovem Tita, promessa flamenguista, garantindo ao Vasco um título carioca após sete anos de espera. O timaço de 1977 perdeu apenas um jogo e dá gosto repetir:Mazarópi; Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio; Zé Mário, Zanata e Dirceu; Wilsinho, Roberto Dinamite e Ramón, com Orlando “Titio”Fantoni de técnico.

De prêmio, Mazarópi ganhou a reserva no ano seguinte, com a chegada de Emerson Leão, titularíssimo da seleção brasileira e com o qual o Vasco não conseguiu vencer um turno sequer. Mazarópi seguiu, conformado, para o Coritiba. Foi campeão paranaense e reconhecido.

Mazarópi voltou ao Vasco e era titular até a semana do título sobre o Flamengo em 1982, perdendo a posição para Acácio, um goleiraço, sem que tenha tido culpa de nenhuma derrota.

Sem reclamar, o bom camarada foi para o Náutico, voltou ao Vasco e logo avisado que para ele não havia lugar. Acácio e Roberto Costa, comprado ao Atlético Paranaense, ostentavam cartaz de seleção e o Grêmio o esperava.

Mazarópi assumiu a baliza do Olímpico e está na fotografia do jogo contra o Hamburgo , show de Renato Gaúcho na vitória de 2×1 e na conquista do título mundial. Mazarópi festejava em Tóquio e o Vasco, que o rejeitara, entrava pela janela do Campeonato Nacional do ano seguinte.

Enquetes, debates, artigos, discussões, opiniões de vestais citam Jaguaré, Barbosa, Víctor Gonzalez, Andrada, Acácio, Roberto Costa, Carlos Germano, Hélton, Fernando Prass(brincadeira) e esquecem Mazarópi, minha figurinha número 1. Mazarópi é o bom camarada. Bom Camarada é aquele nascido com o carimbo de que será secundário. Dentro e fora do gramado.

UMA COISA JOGADA COM MÚSICA – CAPÍTULO 14

por Eduardo Lamas Neiva

Animado com a festa dos são-paulinos, Zé Ary parecia um torcedor tricolor e, isso com certeza, fã de Hélio Ziskind. Foi lá no notebook do bar e pôs a versão instrumental do hino do São Paulo (clique aqui e vá à faixa 18,: http://www.helioziskind.com.br/index.php?mpg=01.00.01&nfo=130&ndi=5&tipo=disco#tit), enquanto o povo presente ao Além da Imaginação dava uma pausa para se espreguiçar, rodar um pouco, ir ao banheiro etc.

Garçom (depois de diminuir um pouco o volume do Hino do São Paulo, que continuava nas caixinhas do notebook, mas agora como som ambiente): – Senhores, li uma vez que o ex-goleiro do Palmeiras Oberdan Cattani disse que Leônidas foi maior do que Pelé.

João Sem Medo: – Dentro de campo, Pelé foi um gênio, o maior que conheci. Na verdade, são quatro os fora de série, muito longe dos outros: Pelé, Garrincha e dois argentinos, Di Stéfano e Maradona. Patrioticamente, eu fico com os meus, claro.

Idiota da Objetividade: – Leônidas foi o grande craque dos primeiros anos do Pacaembu, inaugurado em 27 de abril de 1940, pelo então presidente Getúlio Vargas.

João Sem Medo: – Getúlio nesta época ainda era aliado da Alemanha de Hitler. Só em 42 finalmente virou a casaca e mandou o Brasil à guerra. Mas esse é outro assunto.

Ceguinho Torcedor: – É, João, hoje o papo aqui é futebol. Falávamos de Leônidas, do Pacaembu…

João Sem Medo: – Foi o período da Segunda Grande Guerra, não houve Copa do Mundo. Cobri o fim da guerra na Europa e não estive no Brasil por um bom período na década de 40. Mas a guerra teve grande influência no futebol brasileiro. Palmeiras e Cruzeiro se chamavam Palestra Itália e tiveram de trocar seus nomes quando o Brasil mudou de lado e deixou o Eixo formado por Alemanha, Itália e Japão para se juntar aos Aliados.

Idiota da Objetividade: – E o primeiro jogo realizado no Pacaembu foi justamente entre o ainda Palestra Itália e o Coritiba. O time paulista venceu por 6 a 2, mas o primeiro gol marcado no estádio foi de Zequinha, da equipe coxa branca. No dia seguinte houve outra partida, Corinthians 4, Atlético Mineiro, 2. Na decisão do torneio, uma semana depois, o Palmeiras, maior vencedor de títulos no estádio, iniciou sua série de conquistas no Pacaembu ao vencer o Corinthians por 2 a 1 e levar a Taça Cidade de São Paulo pra casa.

Ceguinho Torcedor: – Mas o momento épico do estádio nos seus primeiros anos foi a estreia de Leônidas com a camisa do São Paulo.

Sobrenatural de Almeida: – Eu estava lá. Segurei o Diamante Negro naquele dia.

Idiota da Objetividade: – Leônidas fez sua primeira partida pelo São Paulo no empate em 3 a 3 com o Corinthians, no dia 25 de maio de 1942. É até hoje o recorde de público no Pacaembu: 72.018 pessoas pagaram ingresso para assistir àquele jogo. O Diamante Negro não fez gol, mas deu uma assistência…

João Sem Medo e Ceguinho Torcedor: – Assistência não!

Idiota da Objetividade: – Ahn… bem, desculpe. Leônidas não fez gol, mas deu o passe pro primeiro gol do São Paulo, marcado por Lola, que empatou o jogo pela primeira vez naquela histórica tarde.

A execução instrumental do Hino do São Paulo na gravação de Hélio Ziskind se encerrava, enquanto Flauzino e Florêncio subiam ao palco. Assim que terminou o Hino do São Paulo, eles começam uma conversa entre eles, entoam a “Moda da Laranja”, composição da dupla com Ari Machado, o público fica sem entender o motivo de eles tocarem aquela música, mas logo os dois emendam a “Moda do Estádio do Pacaembu”, de Ari Machado, e “aí sim!”, disseram todos, quase em coro.

Florêncio: – Desculpe a música extra, gente. Obrigado.

Flauzino: – Foi a “Moda da Laranja”, antes…

João Sem Medo: – Nada a ver com a Holanda de Cruyff, né?

Flauzino: – Sim, esta composição é de muitos anos antes. O que a gente queria mostrar mesmo era a “Moda do Estádio Pacaembu”, que Ari Machado fez pra inauguração do estádio. Obrigado.

São aplaudidos e deixam o palco.

Ceguinho Torcedor: – O Pacaembu foi um dos estádios brasileiros na Copa de 50.

João Sem Medo: – A seleção jogou lá contra a Suíça e empatou em 2 a 2.

Sobrenatural de Almeida: – Eu estava lá naquele dia também.

Idiota da Objetividade: – Foi o único tropeço da seleção brasileira antes da final.

João Sem Medo: – Foi o segundo jogo do Brasil naquela Copa.

Idiota da Objetividade: – O único que a seleção brasileira não jogou no Maracanã. No total, a Copa do Mundo de 1950 teve seis jogos realizados no Pacaembu.

Garçom: – Ah, o estádio do Pacaembu, que sediou tantos shows musicais, tem outras belas homenagens dos artistas da nossa música. Vou pôr aqui no som “Pacaembu”, de Saulo Schwartzmann, Marcio Okayama e Carolina Tomasi, pra vocês ouvirem.

Fim do capítulo 14

DIRCEU, O CRAQUE INCANSÁVEL

por André Felipe de Lima

Zagallo, que sempre andava pelas bandas de General Severiano, nos idos de 1974, viu aquele rapaz bom de bola, cujo futebol lembrava ao “Velho Lobo”, de certa forma, a mesma mobilidade que ostentou quando ponta-esquerda nas Copas de 58 e 62. O tal pontinha corria o campo inteiro, ia à linha fundo e cruzava a pelota. A bola não entrava. Voltava ele para ajudar a defesa. Incansável. Enquanto muitos com a língua de fora, aquele, vá lá, formiguinha [apelido que ficaria para o resto da carreira], inteirinho da silva. Após performance tão convincente, o que Zagallo deve ter pensado: “Vou levá-lo para a Copa de 74… vai que dá certo e ele surpreende, zanzando entre ataque e defesa, na ponta, no meio…”.

Dirceu José Guimarães, o Dirceuzinho, foi à Copa, mas quem surpreendeu foi a Holanda, com um futebol revolucionário. Quem disse, porém, que no Brasil não havia um craque com a mesma mentalidade e atitude de um Cruyff, um Neeskens, um Repp… Dirceu era o cara. O que o tal “carrossel holandês” fez na Alemanha, em 74, Dirceu já fazia pelos campos do Paraná, com a camisa do Coritiba, e depois nos campos do Brasil, pelo Botafogo, quando sensibilizou Zagallo e remexeu na memória do treinador do escrete nacional. Dirceu estava além do seu tempo.

No Coritiba, nos primeiros momentos de sua carreira, Krüger — eterno ídolo da torcida — estava parando e o “formiguinha”, despontando. “Justamente por esta condição física acima da média que ele, há trinta anos, já praticava o futebol que hoje se exige”. Palavras do próprio Krüger, em reportagem de Valdelis Gubiã Antunes.

Outro treinador de escrete, o já falecido Cláudio Coutinho, endossou a fé de Zagallo em Dirceu. O extrema-esquerda àquela altura já estava no Vasco, conquistando títulos aqui e no exterior. Coutinho estava decidido a recuperar a imagem da seleção brasileira, arranhada após as eliminatórias para a Copa da Argentina, em 1978. Foi duro chegar ao Mundial, mesmo tendo em campo Zico, Reinaldo, Falcão, Júnior, Rodrigues Neto, Jorge Mendonça, Roberto Dinamite, Amaral, Gil… foi difícil pra caramba.

Mas o Brasil de Cláudio Coutinho era aguerrido, destemido. E tinha uma alma: Dirceu, que disse publicamente antes de embarcar: “Serei eu e mais dez”. O camarada jogou horrores. Fez três gols, um deles o da virada, 2 a 1, contra a Itália na disputa pelo terceiro lugar. Nelinho fez o outro, de falta. Cobrança sobrenatural, que curva…

Garfados pela lambança dos peruanos, que abriram as pernas e tomaram seis dos argentinos, ficamos de fora da final. De consolo, os gols de Roberto Dinamite e Dirceu, que acabou como terceiro melhor jogador da Copa.

Em campo, uma lady, como os cronistas das antigas se referiam aos jogadores no ponto para beliscar um Belfort Duarte, aquele prêmio destinado ao de maior lisura em campo, sem cartão vermelho ou amarelo. Dava gosto ver algum cartola da antiga CBD — apesar dos tempos de subserviência de Heleno Nunes aos generais de Brasília — premiando um craque como Dirceu. Brilhante em campo, técnico, raçudo, mas sem cartão. Sem ser expulso. Nada de vestiário antes da hora. Em 25 anos de carreira, sequer um vermelho. E jogou em mais de 10 times… com toda essa bagagem, nada de Belfort Duarte, que, aliás, está cada vez mais raro com o futebol chinfrim dos dias atuais, no qual prevalece a força. O mundo parece um grande “campeonato italiano”. Feio, insosso. Sem sal.

Dirceu nasceu em Curitiba, no dia 15 de junho de 1952. Quem o descobriu foi Ernesto Marques, pai do ex-jogador Cláudio Marques. Já nos tempos em que servia o Exército, Dirceu corria à beça. Era o campeão. Ninguém o superava. Nas divisões de base do Coxa jogou ao lado de Levir Culpi, hoje treinador. Permaneceu até 1972 no Alto da Glória, o bastante para conquistar dois campeonatos estaduais [1971 e 72] e o Torneio do Povo, no início de 1973; marcar apenas um gol em todos os Atletibas que disputou e assinar o seu nome na galeria de imortais do Alviverde pelo que representou para o futebol brasileiro.

Curitiba ficou pequena para Dirceuzinho.

Lembram do início da crônica? Da profecia do Zagallo… Dirceu cansou de gastar a bola no Botafogo. Deixou a ponta-esquerda do Coritiba aberta para Aladim, outra legenda do time paranaense. Com o Alvinegro carioca, onde chegou em 73, passeou pelos gramados do Maracanã, do Morumbi, do Mineirão… e foi à Copa no ano seguinte. Como o Botafogo tinha bom time, mas não erguia troféu algum, pintou a chance de ouro para, enfim, Dirceu se firmar no futebol carioca. O Fluminense, a máquina tricolor de Francisco Horta, com Rivellino, Pintinho, Gil, Carlos Alberto Torres, Edinho. Timaço. E Dirceu pôde comemorar. Foi campeão estadual e do badalado Torneio quadrangular de Paris, ambas competições realizadas em 1976.

O Vasco entrou em sua vida. O Vasco cedeu Luis Carlos ao Francisco Horta e levou Dirceu para São Januário. Mais títulos. Estadual, no qual disputou os 30 jogos da campanha vascaína e marcou 4 gols, e Torneio Teresa Herrera, todos em 1977, e Torneio Ramón de Carranza, durante a sua segunda e última passagem pelo time da colina.

A grande vitrine para Dirceu foi, no entanto, a seleção brasileira. Além das Copas de 74 e 78, também disputou a de 82, na Espanha, mas poucas vezes foi escalado por Telê Santana para o banco de reservas. Mesmo assim, contabilizou 44 jogos pelo escrete, com sete gols no currículo.

A Copa de 78 foi um divisor de águas para o ponta-esquerda. Logo após a performance irretocável nos gramados argentinos, a oferta de dólares do América do México foi irrecusável. Ficou apenas um ano por lá para, mais uma vez, ousar. Ou seja, Dirceu embarcou para o futebol europeu, uma decisão considerada, no final dos anos de 1970, um tiro no pé para qualquer jogador que almejasse chance na seleção brasileira. Afinal, os cracaços ficavam aqui mesmo, ao lado de suas torcidas. Zico, Falcão, Reinaldo… tudo bem que vários deles, após a aventura de Dirceu no Atlético de Madrid, optaram pelo mesmo caminho do “formiguinha”, mas em verdade vos digo: a frase célebre “amor à camisa” terminou com aquela geração.

Dirceu ficou no Atlético até 1982, trocando a Espanha pela Itália. Iniciou um verdadeiro tour pela vecchia bota. Do Verona foi para o Napoli, em 1983. Estranhou-se com os cartolas napolitanos por causa do contrato e arrumou as malas para o Ascoli em 1984. Um ano apenas, já estava em outro clube, o Como. Dali, em 86, partiu para o Avellino

Retornou ao futebol brasileiro em 1988, quando atuou mais uma vez pelo Vasco da Gama. Lembro-me de Dirceu quando chegou ao Brasil e concedeu várias entrevistas. O craque falava mais esperanto que qualquer outra coisa, tamanha a convergência idiomática [português, espanhol e italiano] que desenvolveu após a peregrinação pelos campos mexicanos, espanhóis e italianos.

Mesmo na reserva do time vascaíno, fez parte do grupo bicampeão estadual. A segunda passagem dele por São Januário durou pouco tempo e ainda no mesmo ano ele voltou ao exterior para defender o Miami Sharks [88], Empoli [89, 90 e 91], Bologna [90], Ancara [93 e 94] e Yucatán do México [95]. Quando regressou mais uma vez ao Brasil, não conseguia se desvencilhar do futebol.

Tornou-se peladeiro em pequenos campos da Barra da Tijuca, bairro da zona oeste do Rio. Na volta de uma destas peladas, no dia 15 de setembro de 1995, um grave acidente automobilístico na Avenida das Américas matou nosso “formiguinha”. O Puma dirigido por Dirceu, parado inocentemente na faixa, foi atingido por um Monza, que avançou o sinal vermelho. Jogador atento em campo e driblador, Dirceu não conseguiu escapar do impiedoso marcador de qualquer um de nós: a imprudência no trânsito.

i GUBIA ANTUNES, Valdelis. Dez anos sem Dirceuzinho. Reportagem veiculada em www. futebolpr.com.br, em setembro de 2005.

ii O único gol de Dirceu em Atletiba foi durante o empate [1 a 1], que aconteceu no estádio Belfort Duarte, no dia 6 de fevereiro de 1972. Ver:

revista Os grandes clássicos: números e histórias dos

22 maiores confrontos estaduais. Editora Abril/ Placar: maio de 2005, p. 101.