por Valdir Appel

O dia amanheceu, no Hotel das Paineiras. O sol se infiltrou entre os black-outs da janela do meu quarto, no segundo andar.

Três batidas fortes de dedos na porta convidaram a mim e ao meu colega Nado a abandonar as cobertas, esticar o esqueleto e pular de nossas camas.

Ali, pertinho do Corcovado, o frio inibia o desejo de levantar de qualquer um, e somente depois da higiene matinal a gente se animava a seguir em passos lentos para o salão onde nos aguardava um café fumegante acompanhado de saborosos produtos coloniais.

Pura rotina de concentração.

O prazo para fazer o desjejum terminava às 8h30. Depois, quem quisesse podia voltar pra cama. E era o que a maioria fazia.

Eu preferia ler o jornal e prosseguir na leitura de um livro, que já estava pela metade. Pra variar, o livro já estava com três orelhas, providenciadas pelo Acilino, que passou a marcar deliberadamente todos os livros que eu lia, a partir do dia que eu expliquei o motivo do uso do marcador de páginas.

O almoço foi o feijão com arroz de sempre: muita salada de tomate, bife grelhado, água mineral e uma gelatina de sobremesa – para rebater.

Depois de um breve footing, nos arredores do hotel para fazer o quilo, o técnico Pinga pediu que todos descessem com as suas bagagens, às 13h30.

Na sala de reuniões, fez uma breve preleção sobre o comportamento tático que o time iria adotar. Deixou claro que nos vestiários daria os detalhes individuais.

Nosso ônibus iniciou o lento processo de descida das Paineiras em direção ao Maracanã. O agito de bandeiras carregadas por alegres torcedores vestindo a camisa do Vasco, descendo dos trens da Central, dos ônibus, misturando-se aos pedestres, faziam prever um grande público para o clássico contra o Bangu.

Estávamos rodeados por dezenas de fiéis torcedores cruzmaltinos que acenavam sorridentes, batendo nas laterais do ônibus, desejando boa sorte.

Nos vestiários, a preleção, o aquecimento, a oração.

Subimos para o gramado. Estouro de fogos de artifício! Gritos de casaca: “Vaaascooo! Vaaascooo!”.

A massa vascaína tomava conta praticamente de todo o estádio, contrapondo-se a pequena torcida do Bangu.

O Vasco fez 1 a 0, com Adilson, numa falha do goleiro Devito, que novamente se atrapalhou com a bola num cruzamento, cometendo pênalti. Buglê, cobrou… e perdeu! Seu chute foi tão forte, por cima do arco banguense, que a bola foi parar nas arquibancadas.

O jogo estava difícil, bem disputado, e eu fazendo boas defesas e transmitindo confiança ao time. Aos 44 minutos da primeira etapa, Dé dominou uma bola de costas para a minha baliza, entre a marca do pênalti e a risca da grande área; girou o corpo e desferiu um sem-pulo espetacular no meu canto baixo, à direita.

Realizo um salto perfeito e encaixo firme a pelota!

Deu pra ouvir o comentário zangado do Dé:

– Filho da puta! Como é que pega uma bola dessas?!

Um longo aplauso veio das arquibancadas.

Ergui-me do gramado, com a bola nas mãos. Observei a saída da zaga e as colocações de Eberval e Silvinho, pelo setor esquerdo da minha área. O primeiro tempo estava para acabar, e decidi repor a bola nos pés do Silvinho.

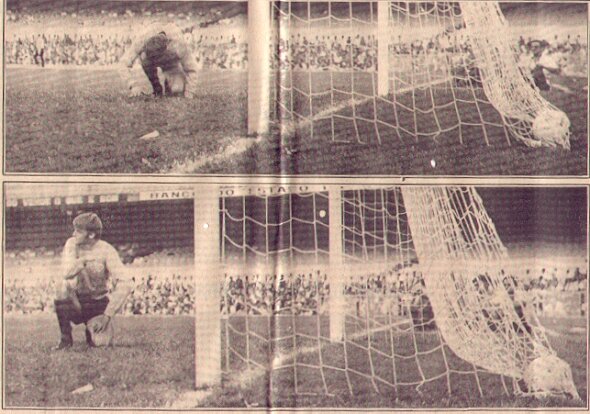

O braço fez a alavanca e a bola saiu forte de minhas mãos. Perdi o equilíbrio: as pontas dos meus dedos tocaram de leve a bola, que mudou sua trajetória, indo chocar-se com força no meio do poste esquerdo do meu arco, morrendo no fundo das redes.

Apoiado em um dos joelhos, me senti impotente, com vontade de sair correndo pra buscar a bola, fazer voltar o lance, apagá-lo da minha mente!

Silêncio total no maior estádio do mundo…

Arnaldo César Coelho olhou para o bandeirinha e perguntou:

– O que houve?

Alguns torcedores (perplexos) fizeram a mesma pergunta aos torcedores que estavam ao seu lado.

O primeiro conforto veio do Mário, atacante do Bangu.

Os fotógrafos estavam desolados, também, porque baixaram suas câmeras depois da minha defesa, e não registraram o gol sobrenatural. Até o Canal 100, especialista em captar momentos históricos e cenas inusitadas do futebol, havia girado suas câmeras para as arquibancadas, e perdido o lance.

Arnaldo César encerrou o primeiro tempo sem sequer dar nova saída de bola.

Preparei-me para iniciar o que seria a maior travessia do Maracanã. Estava no gol, à direita da tribuna de honra, e meu vestiário estava do lado esquerdo.

Antes mesmo de chegar à linha da grande área, um batalhão de repórteres, empunhando seus microfones, já me cercava, perguntando:

– O que é que houve?

Minha resposta saiu rápida e definitiva, detendo outras perguntas:

– Um acidente de trabalho!

Continuei em frente. Aplausos tímidos da minha torcida tentavam me consolar; os colegas faziam o mesmo.

Fiquei entorpecido. Minha cabeça não parava de pensar nas consequências que poderiam advir daquele gol absurdo.

Cheguei próximo ao banco de reservas. Pinga, Evaristo Macedo, doutor Arnaldo Santiago e Carlos Alberto Parreira me aguardavam. Apressaram minha descida para o vestiário.

– Espero que ninguém esteja pensando em me sacar por falta de condições psicológicas! – disparei.

Pinga respondeu:

– Apenas desça, pra evitar maiores assédios.

Nos vestiários, Parreira – que também era o treinador de goleiros, tomou uma providência importante: pediu que eu fosse me refrescar, trocasse a camisa, e o acompanhasse.

Enquanto os demais jogadores relaxavam em suas cadeiras e ouviam novas orientações do treinador, passei o intervalo inteiro batendo bola com Parreira. Desta forma, ele tentava impedir que eu parasse pra pensar no desagradável episódio.

Como se isso fosse possível!

Na volta pro segundo tempo, Alcir me perguntou se eu estava tão tranquilo quanto aparentava. Respondi que estava bem e que iríamos ganhar o jogo.

Dentro do túnel, uma surpresa: o repórter volante de uma emissora de rádio me perguntou:

– Valdir, você vai voltar?

– Não! É sua mãe que vai pro gol, seu filho da puta!

Ao chegar na minha área, outro repórter me abordou. Colocou um fone de ouvidos em mim e me botou em contato com o goleiro Barbosa, que estava nas tribunas. Barbosa tentou me incentivar, dizendo que eu levantasse a cabeça, e que com ele havia sido pior – uma falha havia custado ao Brasil o título da Copa de 1950.

Agradeci ao grande goleiro. Se bem que a última coisa que eu estava interessado naquele momento era em comparações. Minha preocupação era fechar o gol e não permitir suspeitas sobre o meu equilíbrio emocional. Eu sabia que um segundo tempo ruim poderia significar o fim da minha carreira.

Joguei bem, mas o placar permaneceu igual.

Nos vestiários, tive que dar mil entrevistas, repetindo sempre como a bola me escapara das mãos ao arremessá-la. Até meu goleiro reserva, Pedro Paulo, tentou me convencer de que eu me arrependera ao fazer o arremesso, provocando o toque na bola que a fez girar e ir para as minhas próprias redes.

À noite, nas estações de TV, vi e revi centenas de vezes o tape do gol inacreditável e bizarro. Todos faziam questão de explicar o inexplicável.

0 comentários