por Luciano Teles

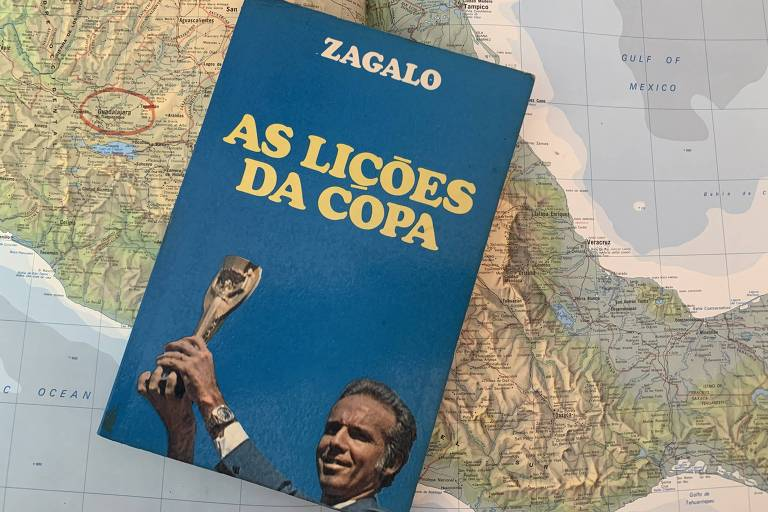

A morte de Zagallo deixou um espaço que nunca será preenchido. Pode outro ganhar tudo que ele ganhou. Na seleção ou nos times pelos quais passou, como jogador e treinador. Mas nunca terá a expressividade, o carisma e o significado que dele emanavam. Relatos mostrando isso nunca faltaram. Principalmente no momento de sua passagem final. Porém, posso estar enganado, mas, nas matérias pelo seu falecimento, em meio aos feitos do Velho Lobo, não vi nada sobre seu livro, As Lições da Copa – Ed. Bloch, 1971. É uma obra de 187 páginas. Nela, ele lista todo seu drama vivido, na Copa de 1970: desde o convite para ser técnico, a 77 dias da competição maior do futebol, até seu retorno, com a Jules Rimet nas mãos, definitivamente sob posse brasileira.

É um relato determinante daquela que talvez tenha sido a mais épica conquista de nossa Seleção. Pensamentos e declarações daquele que esteve à frente dos jogadores e, por que não?, literalmente ao lado deles, à beira do campo. Porém, mais do que o técnico que fora chamado às pressas, que teve de escolher (e cortar) jogadores, que lhes chamou a atenção e os confortou, nos momentos e da forma corretos, e que montou seu próprio esquema de jogo, o relato mostra algo tão importante quanto tudo isso: que o determinado e resoluto personagem, que viria a permear páginas de livros, jornais e revistas, além de conversas e discussões, em salas de estar, bares e escritórios por décadas adiante, já estava pronto. Apenas tinha um “L” a menos.

A obra chegou até mim através de um ato que deveria ser mais frequente, na nossa sociedade. Eu trabalhava num hospital (migrei do jornalismo para a odontologia), em São Gonçalo, RJ, quando encontrei um carrinho de supermercado, abarrotado de livros, num dos corredores. Todos para serem doados. Que cada um pegasse o que quisesse. Se possível, que deixasse algum. Peguei “As Lições da Copa” e outros. No outro dia, levei uns títulos, já lidos e relidos, finalizando a troca. De início, me espantei, pois nunca tinha ouvido falar do tal relato do mestre, sobre a Copa do ano em que nasci.

O livro ainda pode ser encontrado, em sites especializados. E vale a pena cada centavo que for dispendido. Para mim, algumas coisas foram novidade. Outras, mesmo já sendo de conhecimento público, merecem destaque.

Zagallo começa o livro contando o que passou pela sua cabeça, após o apito final da decisão contra a Itália. Em meio a ser puxado aqui, carregado nos ombros ali, queria um espaço e quietude. Ainda viriam entrevistas, mais festa, até que conseguiu ficar sozinho no quarto do hotel. Por pouco tempo. Logo chegaram os irmãos Admildo (“o único que me chamava de Zé”) e Achilles Chirol – respectivamente, preparador físico (Copas de 1970, 74 e 78) e jornalista, convidado pela então CBD. Enquanto os dois irmãos choravam abraçados, Zagallo relata que se jogou à parede e ali também se deixou cair em prantos.

Sobre os jogadores, conta que só aceitou o convite (já dado como certo pela imprensa) após a garantia de levar os nomes que escolhesse. Que sua vivência, como bicampeão mundial pela própria Seleção, e já tendo conquistado uma Copa do Brasil, dois Cariocas e uma Taça Guanabara, como técnico do Botafogo, lhe deram credibilidade, junto à CBD e aos atletas. A torcida e a imprensa (“bairrista”, reclama) que precisavam ser convencidas de que a escolha tinha sido acertada. Como todo brasileiro já nasce técnico de seleção brasileira, Zagallo se viu às voltas com diversas críticas. Fosse por deixar um jogador no banco, fosse por escalar outro. Pelo que conta no livro, se respirasse, Zagallo seria criticado.

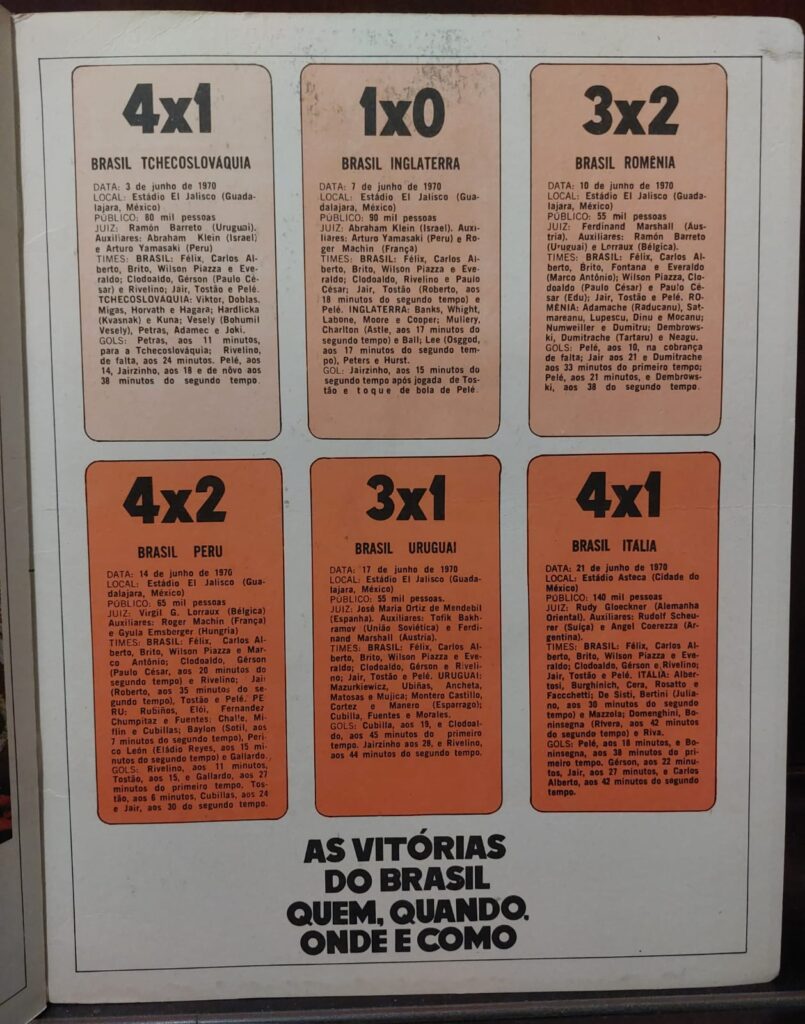

A determinação do recém-efetivado treinador da seleção nacional, a dois meses da Copa, se mostrou de valor. Optou pelo 4-3-3 e fez o que todo mundo viu: colocou 435 camisas 10 para jogarem juntos. Fala da difícil espera por Tostão (com seu problema na retina) e das mudanças no time. Explicou a cada um os motivos das substituições. Mas, acima de tudo, destaca como aquela foi uma seleção unida e solidária, com todos capazes de serem titulares. E que, quando chamados para entrar, mesmo num treino, perguntavam, preocupados: “Mas… no lugar do fulano?”. Não faltaram elogios aos reservas que entraram: Roberto, Marco Antônio, Edu e PC Caju – a quem elogiou, por superar muitas críticas.

Até o já Rei do Futebol, Pelé, deixou Zagallo à vontade, se quisesse substituí-lo. Zagallo destaca que seu amigo de bicampeonato mundial vinha de duas Copas das quais saiu machucado: 1962, no Chile, e 1966, na Inglaterra. E que isso gerava dúvidas sobre sua condição física, tanto na torcida, quanto em alguns da imprensa. Mas que, apesar de já ter 29 anos, Pelé sabia se poupar e preservar, quando necessário.

Também é válido sublinhar a admiração mútua e amizade que uniam Zagallo e Pelé. Confesso que me emocionei, quando li algumas partes de todo um capítulo que o Velho Lobo dedicou a seu amigo e colega de seleção. Chegou a ser claro com Pelé: “Dizem que você está míope, sem condições físicas e com seu futebol acabado. Você vai provar o contrário a toda essa gente”. “Quiseram sepultar o Pelé e eu o fiz renascer”, ressalta, satisfeito. Franqueza, incentivo e determinação que acompanharam Zagallo até sua despedida deste plano.

Ainda: por duas vezes, em diferentes partes do livro, rememora as jogadas de Pelé. Contra a Tchecoslováquia, aquele que viria a ser o famoso “gol que Pelé não fez”, quando o rei tentou encobrir o goleiro Viktor. Já no jogo com o Uruguai, quando aproveitou um tiro de meta mal cobrado pelo goleiro Mazurkiewicz, e chutou de bate-pronto. Por fim, o famoso drible que deixou o arqueiro uruguaio totalmente tonto, na entrada da área, mas que acabou arrematando para fora. Estranhei não ter destacado o cabeceio certeiro de Pelé, que terminou na famosa defesa de Gordon Banks, no jogo contra a Inglaterra.

Sobre os jogos, em si, Zagallo cobrou seriedade em todos. E fez algumas observações válidas. Os ingleses, últimos campeões, revelaram certa soberba, certos de que levantariam a taça novamente. Haviam levado tudo para o México. De ônibus a alimentos. E mal falavam com alguém fora de seu círculo. Totalmente o contrário do que fez a Seleção Brasileira, que foi adotada pelos mexicanos. Destacou que, contra o Peru, enfrentariam uma seleção treinada por alguém que jogou muito e sabia muito: Didi. Seu companheiro de títulos, em 1958 e 1962. Mas que ainda jogava no 4-2-4, que foi bem explorado.

Já contra o Uruguai, jogou para o alto qualquer história de fantasma, sempre levantada pela imprensa. Na época, o Maracanazo já estava cinco Copas atrás, vinte anos. Sobre isso, ressaltou bem que a maioria dos jogadores brasileiros nem tomou noção do que tinha acontecido em 1950. Eram crianças. “Eu já era “reco”, soldado do Exército e de serviço em pleno Maracanã. Vi tudo com meus próprios olhos e digo: vamos mandá-los de volta para casa!”, lembrou.

Zagallo revela que, quando chegou na decisão, contra a Itália, confiava na vitória. Mas já dava seu serviço como realizado. Afinal, pegara uma seleção a dois meses da Copa, escalou time, planejou esquema de jogo, montou equipe de trabalho e, apesar da certeza da vitória, viu que dera conta do “rabo de foguete”, conforme fora alertado pelos amigos. Todos sabemos do resultado. Mas, voltando ao início do livro, em que relata o pós-jogo da final, também retorno à relação de Zagallo com Pelé: pegou a camisa usada pelo rei do futebol, no primeiro tempo da decisão.

Se me permitem uma opinião, o homem tinha o dom da escrita. Poderia tê-lo desenvolvido mais. É um livro com o português da época. Palavras mudaram. Uma revisão corrigiria uma ou outra coisa. Épico, por vezes, sim. Mas de forma completamente justa. A revista Manchete, da época, define bem: Epopeia. As lições do título passam por superação do convite repentino, das críticas a seu trabalho, a sua escalação e até a sua família. Percorrem o caminho da determinação, da humildade e na confiança em si e na equipe técnica e, claro, de jogadores. Desaguam em não ficar remexendo o passado. Cita sua relação com João Saldanha (técnico que classificou a Seleção), como “dentro do figurino”. E saber que a vida continua.

Com uma segunda permissão, sugiro outra coisa: é uma leitura fácil e rápida, mas que fica ainda melhor, se acompanhada de vídeo dos jogos ou gols. Por ter um capítulo dedicado a cada partida. Se o Velho Lobo já sabia se expressar, imagine lendo seu relato e vendo as cenas.

Por falar em cenas, algumas me ficaram na cabeça. A primeira, ao imaginar Zagallo se jogando contra a parede, em prantos, logo após o título. Visualizar isso é importante. É Zagallo sendo Zagallo, sentimento puro. Não é só chorar. É se jogar à parede, da mesma forma com que se jogou à vida, à Seleção.

A segunda, quando, depois de um dia inteiro de celebrações, que começaram na chegada a Brasília. Ele simplesmente relata que saiu, em uma Kombi, com Gérson e Roberto, da última comemoração da noite da chegada, num hotel do Rio. Todos ficaram na Praça XV. Ele pegou um táxi para casa. Enquanto Gérson e Roberto pegaram uma barca e foram para Niterói. Às vezes, epopeias podem terminar de forma bem prosaica.

** As fotos, além da capa do livro, mostram uma daquelas edições da revista Manchete, com um compacto de brinde, contendo as narrações dos gols de cada partida. O exemplar que adquiri trouxe uma foto da própria redação da revista, com carimbo no verso e tudo, com Tostão se levantando, após ter marcado seu segundo gol, contra o Peru. Fiquei particularmente feliz, por ser foto de redação e ser de um gol que marcou minha memória de criança, pelo fato de Tostão colocar a mão na cabeça, logo depois, na comemoração, por ter batido em alguém ou na trave. E pela foto também estar na revista.

Texto excelente! Vem num crescendo e termina numa kombi, sem desmerecer. Mas, como a vida. Gostei, também das fotos da Revista, ilustram bem aquele período. Grato Luciano.

Excelente texto. Vou procurar este livro para adquirir.

Espetacular! Durante a minha infância e adolescência, essa Copa e esses jogadores eram mais do que verdadeiros mitos; ERAM DEUSES. Uma conexão difícil de transmitir para as gerações seguintes que experimentam a “rapidez” do mundo digital e globalizado. Quando criança, eu ia assistir ao meu Botafogo enfrentar o Fluminense (A Máquina Tricolor, bi campeã carioca 75/76), e um simples passe de Carlos Alberto Torres, uma matada no peito de PC.Caju ou um chute potente, mas sem direção, de Rivelino era considerado uma “obra de arte”. Tudo parecia perfeito, divino, enquadrado na perfeição por serem os jogadores tricampeões do mundo na maior seleção de futebol que já existiu. Como testemunhar na TV os jogos do Cruzeiro na Libertadores, com o Furacão Jairzinho desmantelando as defesas. Esses momentos eram mágicos, encapsulados em uma era em que o futebol era mais do que um esporte, era uma celebração artística.

Mais um texto maravilhoso do Luciano!! Parabéns e obrigada por tanta informação!!!!

Parabéns, Luciano, tão querido! Que bela resenha vc fez sobre Zagallo e o futebol cunhado pela genialidade dele! Vc sabe que nada sei sobre bola e gramado, mas quero ler o livro. Não é uma narrativa qualquer, claro! Gosto de epopeias! Abraço vc com muito orgulho do ex aluno, amigo de agora!