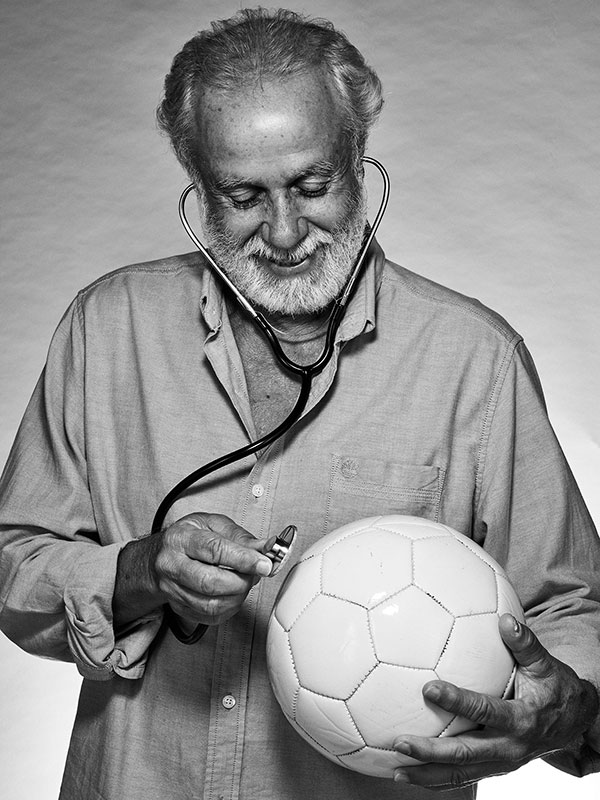

por Cesar Oliveira

(Foto: Rodrigues Moura)

Nenhum jogo de futebol é mais ético e correto do que uma singela pelada de subúrbio. Nem as peladas entre as Irmãs Clarissas.

Uma pelada, por mais vagabunda que seja, com bola rota e dois times sem camisa, nenhum árbitro e lei alguma, havaianas marcando a trave, aceita determinadas práticas que vemos hoje em dia, em gramados perfeitos de primeiríssimo mundo.

Como aquelas que eu via, comendo goiaba do pé, sentado na temerária ribanceira da “avenida” em que meus avós maternos moravam, no Caminho do Matheus, uma transversal da Álvaro de Miranda, no bairro de Pilares, naquelas bocadas por onde hoje estão o Walmart e Norteshopping, subúrbio do Rio de Janeiro.

Era um descampado enorme, acho que dava um campo quase oficial, com gols de 7,32 por 2,44, camisas e árbitro. Hoje, cabem alguns edifícios de um condomínio residencial. Muitas vezes, menino ainda, depois de assistir aquelas peladas domingueiras, sonhava em casa que chegava bem na beira do barranco e… me jogava!

(Logo eu, um borra-botas pra alturas maiores do que um metro, temente a Santos Dumont e escadas de sete degraus)

Como o distinto leitor há de concordar, minhas aterrisagens sempre foram bem-sucedidas, mas eu quebro o encanto e conto o segredo. É que, desde cedo apavorado com a tendência suicida, eu ia dizendo a mim mesmo durante o telúrico e drônico voo: “Tudo bem, antes de me esborrachar, eu acordo”. Quase sempre todo suado ou mijado.

Enquanto meus tios, irmãos da minha mãe, soltavam pipa com dois carretéis grandes de linha dez, num trabalho solidário de empinar e passar cerol, para cruzar lá depois de onde Judas perdeu a rabiola, eu passava as tardes vendo peladas.

Sei que o couro comia aos sábados e domingos (que é quando íamos visitar vovó Hilda e vovô Nelson), e, se não enganam as veteranas sinapses, nunca vi uma porrada.

Os Jogos Olímpicos demonstram, por a + b, como o esporte é crucial na vida de qualquer um. O garoto que ninguém sabia quem era, vira celebridade instantânea. Quantas e quantas crianças não se animaram, nesses dias, a pedir um tênis, uma bola, uma raquete, um calção, aprender a remar, jogar isso ou aquilo?

Pra mim, cardiopata juramentado, com viagem de ida antecipada para quatro décadas depois do nascimento, o esporte significou estar vivo aos 64. Com a vantagem de ter podido remendar o coração leviano a tempo de curtir as netas gêmeas.

O esporte é uma bênção; a pelada, uma religião. E, como tal, deve ser respeitada. Não é isso que se faz numa pelada, em qualquer campinho, dos mais reles aos cheios de aditivos chiques?

Ai do incauto que corra o risco de vilipendiar o sacrossanto relvado, mesmo artificial, de uma pelada amiga!

Na pelada, pode calçar por trás? Empurrar? Entrar por cima? Botar a mão na bola? Trapacear? Se jogar simulando falta? Tentar enrolar o árbitro? Mostrar as traves da chuteira?

Ah, meu chapa! Não ouse! Não ouse!

Nunca vou esquecer meu ídolo, João Alves Jobim Saldanha, vaticinando “na latinha”, lá atrás, quando eu já era um jovem apaixonado pelo esporte que não sabia jogar:

— O dia em que acabarem os campos de várzea, o futebol brasileiro vai perder sua supremacia.

Não deu outra: grande e sábio João Sem Medo…

Por essa lenda das peladas, que permearam a vida dos meninos do Brasil, das cidades e das periferias, das bolas de meia e dos sonhados courinhos número cinco, é que fico fulo nas chuteiras quando vejo os jogos ditos “profissionais” de hoje, aqui no Brasil.

Fico imaginando esses caras no 30 x 30, na Light ou no Albertão, no Polytheama ou nas peladas do Jaé, cometendo suas pequenas vilanias. Não sobrava pedra sobre pedra. Alguém ia receber um Almir Pernambuquinho de frente. E iam ter que correr mais do que árbitro ladrão em futebol de praia.

Afonsinho (Foto: Nana Moraes)

Mestre Afonsinho Celso Garcia Reis, craque e doutor de bola, exímio passista dos blocos de segunda a domingo, propôs refundar o futebol brasileiro, nas velhas e conhecidas bases, para tirar do fundo da goela o espinho do 7 a 1.

Mestre das artes do drible e da visão de jogo, condutor da bola rasteira no gramado, olhar horizontal e atento, leonor submissa ao seu amo e senhor, vislumbrando o bote, Afonsinho é daqueles craques que nunca roubaram. Nunca se jogou, nunca simulou, nunca deu de canela.

Juntei uma coisa e outra para propor, aproveitando o Museu da Pelada, que a gente não deixe esquecer o pedido do nosso prezado amigo: precisamos reconquistar nosso futebol. De craques, ídolos e multidões. De lendas, mitos e histórias. Ainda dá tempo.

É preciso que, assim como a pelada é, nosso futebol volte a ser como ele era.

0 comentários